第38回「石川」伝統工芸や郷土芸能に溢れた土地の本棚には、どんな本が並んでいるのか? 【あの町の本棚】

公開日:2025/10/2

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

今回の舞台である石川県は、伝統工芸や郷土芸能に溢れた土地だ。九谷焼、加賀友禅、輪島塗、加賀獅子舞、能登のキリコ祭り……。数えればきりがないほどの文化を持ち、また、それらを現代にも引き継いできた人々がいる。そんな豊かなエリアで暮らす人たちは一体どんな本を愛するのか。本棚を少しだけ覗かせてもらった。

構成・文=イガラシダイ、イラスト=千野エー

金沢21世紀美術館 学芸員の皆さん

グローバル社会における現代アートの本当の姿とは? 難解と思われがちなその世界を、わかりやすく解説する。「ジャーナリスティックな視点から現代アートの魅力や難解さ、複雑さ、批評性等が語られ、入門者だけでなく幅広い層におすすめです」

16世紀末のオスマン帝国。そこで暮らす細密画師たちは謎の連続殺人事件に巻き込まれ……。「ミステリー小説であり、恋愛小説でもあり、正当な絵画論とも言え、小説全体が壮大な細密画のよう。情景描写の美しさはそれ自体がもはや芸術。美術や芸術の本質を考える上でも必読」

能力の発揮と成果ばかりが求められる現代社会のなかで、“なにもしない”ことの可能性を探る一冊。「現代社会の精神疾患は“できない”ネガティヴィティの苦よりも“できる”ことがありすぎるポジティヴィティの氾濫によって引き起こされているという内容が、切実に感じられます」

[金沢21世紀美術館]

〒920-8509 金沢市広坂1-2-1

☎076-220-2800

HP:https://www.kanazawa21.jp

金沢市の中心部に位置し、「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的に開設された現代美術館。

10月18日より「SIDE CORE Living road, Living space | 生きている道、生きるための場所」「江康泉 電気心音」の展覧会を実施予定。

日本自動車博物館の皆さん

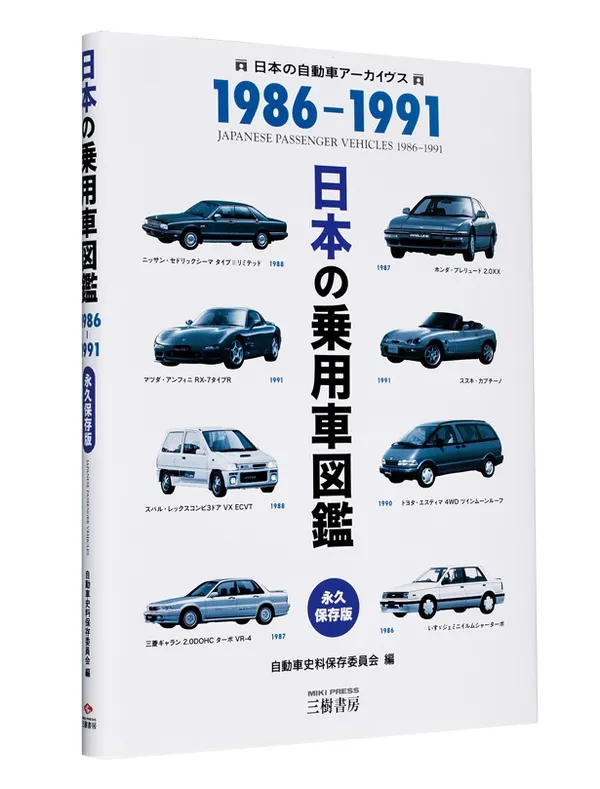

バブルに沸いた6年間のうちに世に登場した自動車219台を紹介。時代のニーズや技術の発展が読み取れる、史料的価値のある図鑑。「バブル時代に急激に拡大した日本の自動車市場の高級化、大型化が進んだ各メーカーの車両を通じて時代背景が解る」

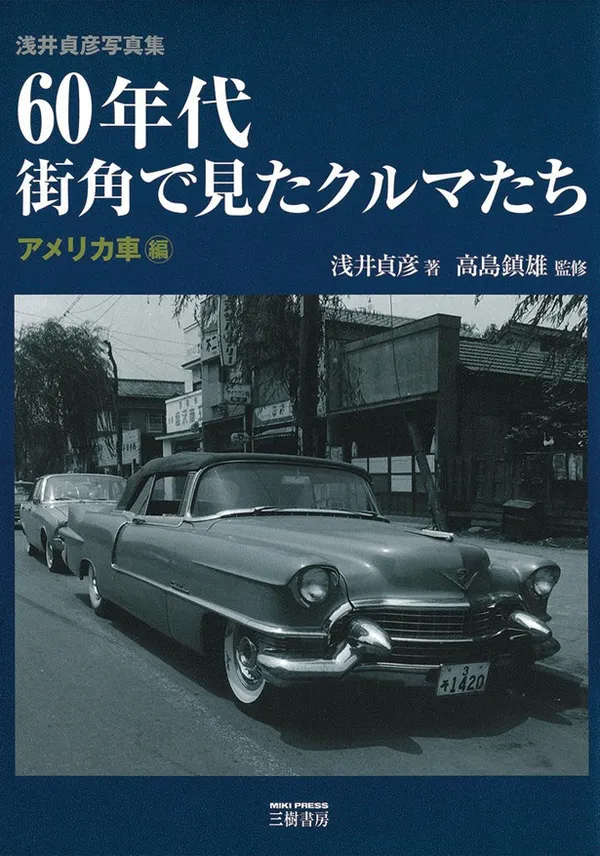

60年代の日本の街角を、どんなアメリカ車が走っていたのか。レトロなモノクロ写真とともに、撮影時のエピソードを交えながら紹介する。「敗戦の混乱から立ち直りはじめた国民の豊かさへのあこがれの象徴“アメリカ”。その当時の日本の街並みの画像が興味深い」

現代の日本があるのは、昭和の時代に頑張ってくれた「はたらく自動車」のおかげ。その懐かしい姿をひもときながら、当時に思いを馳せることができる自動車ムック。「戦後の日本経済の復興の下支えとなった“働く車”を特集。当時の街中で身近に感じる車両を紹介」

[日本自動車博物館]

〒923-0345 小松市二ツ梨町一貫山40番地

☎0761-43-4343

HP:https://www.motorcar-museum.jp

日本最大級の展示台数を誇る自動車博物館。自動車産業の黎明期の車から戦後の車まで、所有台数800台、常時約500台の自動車をメーカーやジャンルなどさまざまなコンセプトに分類、使用していた当時の状態で展示している。ここでしか見られない貴重な車も多数。

のとじま水族館の皆さん

行動分析学に基づく“強化の原理”を理解すれば、あっという間に動物と良好な関係が築ける。動物のみならず他者との関係にも応用できる一冊。「分かりやすくトレーニングの方法が解説されていて、子育てや人間関係などにも通じる原理がためになる」

わずか8000年前まで“死の海”だった日本海は、なぜ“生命の宝庫”へと変貌したのか。その謎に満ちた世界を解き明かしていく、海洋科学ミステリー。「日本海のほぼ中央につき出した能登半島。海から能登半島の特徴を知るための入門書です」

市役所に務めて3年の由香はある日、水族館への出向を命じられる。配属されたのは“イルカ課”。気難しい同僚やいたずらっ子なイルカに囲まれ、由香の奮闘がはじまる。「飼育員の仕事や悩みについて詳しく書かれていて、水族館について見え方が変わると思います」

[のとじま水族館]

〒926-0216 七尾市能登島曲町15-40

☎ 0767-84-1271

HP:https://www.notoaqua.jp

ジンベエザメなど能登半島近海に生息・回遊してくる魚を中心に飼育・展示する水族館。

イルカ・アシカショーをはじめ、ペンギンのお散歩、マダイの音と光のファンタジアなどのイベントも多く、生きものを間近で観察することができる。

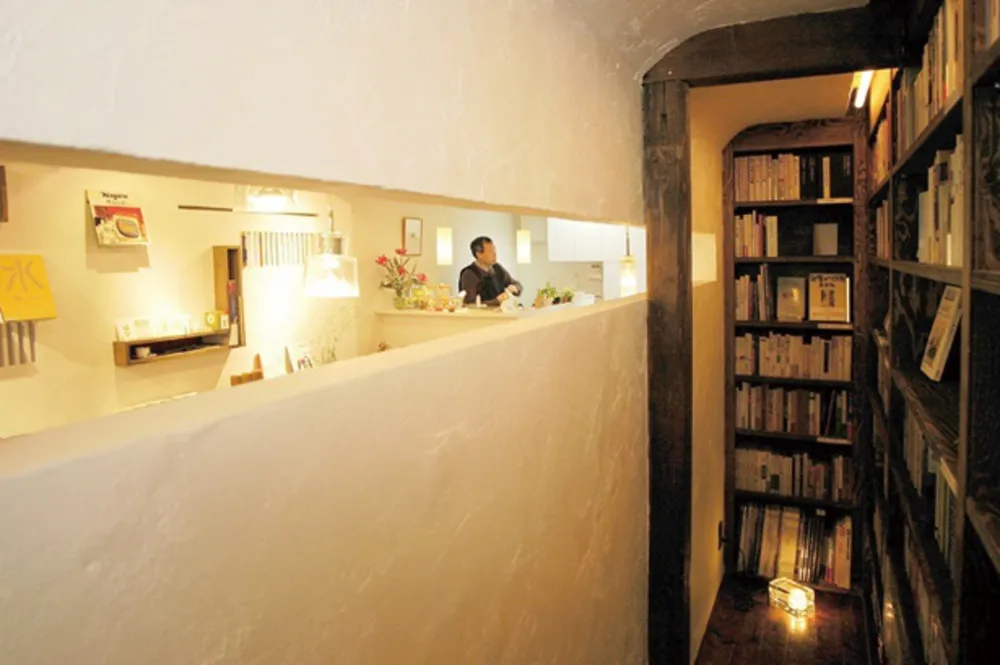

あうん堂 店主・本多博行さん

街と山をつなぐ小冊子『mürren』の編集者である著者による、初めての随筆集。山のある人生の豊かさ、美しさを情緒豊かな筆致で真っ直ぐに綴る。「このエッセイ集を読んで感動し、もっと話を聞かせてください、と手紙を出し、あうん堂で講演していただきました」

人生のほぼすべてを“戦後”とともに生きてきた著者。まるで奇跡のような平和な時代の記憶を、味わい深いイラストと併せて書き残す。「戦後豊かになっていく時代を綴った自伝的絵日記を開くたび、懐かしい“昭和”の光景が甦ってくる一冊です」

金沢で人気の芸妓・なつ江が殺された。関係者への聞き込みを続ける金沢東部署の小豆沢玲子は、やがて核心に近づいていくが――。「私が暮らす浅野川界隈の商家や町家の佇まいの静かな描写の中、一気に物語が動き出す対比が凄いミステリー」

あの町と本にまつわるアレコレ

不眠症に悩む高校生たちを主人公に据え、淡い青春時代を描く『君は放課後インソムニア』。テレビアニメ化、実写映画化もされた本作は、石川県七尾市が舞台だ。作品のヒットを記念して、県ではコラボ動画も制作。動画では主人公たちが珠洲市の見附島や能登町の真脇遺跡などを巡る様子が映し出された。

もうひとつ、マンガ大賞2020にランクインしたり、第47回講談社漫画賞総合部門に輝いたりと、非常に高評価を得ている『スキップとローファー』も石川県に縁のある作品だ。本作の主人公・美津未は、地方から東京の進学校へ進んだという優秀な生徒。しかしながら都会の生徒とは少しズレていて、それが物語を動かす材料にもなっているのだが、実はこの美津未が生まれ育ったのが石川県の過疎地という設定だ。その縁から、本作は石川県の復興支援にも意欲的。石川県を巡るバスツアーが企画されたり、復興支援オーケストラコンサートが開催されたりと、大勢に愛されている作品の力で県を盛り上げていこうとしている。

どちらも決して派手な作品ではないだろう。でも、心に染み入る作風がいま、幅広い層の心を掴んでいる。