ただ“在る”ことを受け入れる。止まり木のような小説になれば 『在る。 SOGI支援医のカルテ』【前川ほまれ インタビュー】

公開日:2025/10/19

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。

SOGI(ルビ:ソジ)とは性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)、つまり好きになる相手や自分の性別に対する認識を包括的に示した言葉で、すべての人が固定観念にとらわれない自分だけのSOGIを持っている、と認識することが多様性社会への第一歩。けれど実際には、社会ではまだまだ悪意のない差別は多く、セクシャルマイノリティにとって生きづらさを感じる画面が多いのも事実。ゆえに、医療現場で「からだ」と「こころ」の健康をサポートする役割を負うのが、本作に登場するSOGI支援外来の精神科医、海野彩乃だ。

「作中にも書いたように、セクシャリティの問題自体は治る・治らないの病気ではないですが、マイノリティであるがゆえにストレスを抱えやすく、メンタルに不調をきたしてしまう方が少なからずいるということを、臨床の現場に立つなかで知りました。僕自身、数年前に知り合いからカミングアウトを受けて、驚いたことがあるんですよね。と同時に、自分の言動をふりかえったとき、言動の端々にその人を傷つけるものがなかったと言いきれなかった。その内省もあり、当事者の方々を軸に物語を書いてみようと思ったんです」

海野が医長を務める第七病棟は、うつ病や不安症の患者が多く訪れる。身体と心の性に不一致を感じているトランスジェンダーが訪れるジェンダー外来ではなく、いわゆるストレスケア病棟を舞台に選んだのは、前川さんの強い想いがあった。

「最初は、それこそジェンダー外来のように、マイノリティの方にスポットをあてた書き方をしていたのですが、その発想がすでに溝を生むものではないか、とふと思ったんです。セクシャリティだけがその人のアイデンティティではないし、人生における悩みの中心とも限りません。本作でも描いたように、アルコール依存症や急性一過性精神病性障害(一時的な妄想や幻覚、興奮による錯乱状態)を患っている方のなかにも、あたりまえにマイノリティの方はいる。そのことが病理に影響していることも念頭においてケアをしなくてはいけないけれど、あくまで、その人を構成する要素のひとつであって、他の患者さんのいろんな事情を考慮するのと変わりはない。属性にとらわれず、人と人とが互いの違いを認めあい、心が響きあうことで徐々に光を見出していける、そんな物語になったらいいなと、書きながら思うようになりました」

理解できなかったとしても相手を肯定することはできる

第一章の語り手は、第七病棟に異動してきたばかりの看護師の倉木。担当することになった小竹という名の高校生は、性別二元論に違和感をもつXジェンダー。男女どちらでもないと感じる人もいれば、どちらでもあるという人もいる。わかりやすく「これ」と断定することのできない相手に対する倉木の戸惑いは、おそらく多くの人が抱いているもの。

「理解できないせいで、よけいに傷つけてしまうのではないかと、距離をとった言葉しかかけられなくなる。倉木のように、腫れものに触れるような接し方をしてしまう人は、少なくないと思います。とくに倉木は、休職理由となった過去のせいで、患者さんに踏み込むことをおそれているし、仕事柄、とりかえしのつかないことが起きたらと考えると、どうしても不安になってしまう。でも、じゃあ、理解できないものを抱えた人とは、距離のある関係しか築けないかというと、そんなことはないと僕は思うんです。海野先生が言うように、全部を理解できなくても相手を肯定し尊重することはできるはずだ、と」

〈理解してほしいなんて、微塵も思ってないから。ただ、最初から否定してほしくないだけ〉と小竹は言う。ただ〈在る〉ということを、認める。自分もその隣にただ〈在る〉ことで寄り添う。それが、前川さんがタイトルに込めた祈りに似た想い。

「誰にだって、生きていくうえで他人と価値観が衝突してしまうことはありますよね。どうしても受け入れられない相手だっているけれど、それはそれで、と否定せずにおくことが大事なんじゃないかなと、僕もこの小説を書きながら気づきました。とはいえ、何も知らないと、そのつもりがなくても相手を踏みつけてしまう。体の成長にともなってストレスを抱えたり、必要な公的サポートが受けられなかったり、戸籍を変更するために体にメスを入れなきゃいけなかったり、書きながら僕自身も理不尽だと感じた当事者のストレスも、それぞれの患者さんを通じて書いておきたいと思いました」

まわりが否定すれば、本人も自分のことを受け入れられなくなる。その苦しさが、心の病にもつながっていく。第二章では、アルコール依存症の患者を通じて、その連鎖が丁寧に解き明かされていく。

「アルコール依存症が否認の病と呼ばれる理由の一つに、意志の弱さが原因だと思われがちということがあります。実際は、そのときを生き抜くためにアルコールに手を伸ばすしかなかった、という方が多く、その人の根底に流れている痛みを見つめない限り、ケアしていくことはできないんです。セクシャルマイノリティと同様に、精神疾患も偏見にさらされやすく、感受性が豊かだから傷つきやすいという人もいれば、人並み以上にメンタルは強かったはずなのに、ふとしたきっかけで前に進めなくなるということもある。セクシャルマイノリティのことも、精神疾患についても、人とは違うかわいそうな存在として描かない、ということは常に意識していました。その人たちの痛みや傷は、決して他人事ではないのだということも」

セクシャリティも病も自分の一面でしかない

外傷を負えば完治に時間がかかるし、一度病にかかれば再発しやすくなる。心の問題は、なおさらだ。だからこそめざすのは「解決」ではなく、長い目で見守っていくことなのだということも、本作では描かれる。

「精神疾患には中長期的なケアが必要で、なかには生涯ともに歩まなくてはいけないものもある。だからといってすべてを失うわけではないし、病になったから出会えた価値観もある、と前向きにとらえている方もいらっしゃいます。昔は、登場人物には少しでも光を浴びられる場所にいてほしいと思っていたけれど、最近は、他人にどう思われたとしても登場人物自身がこれでいいと納得できるならそれでいい、と思うようになりました。なかなかうまくいかない歯がゆさも含めて、そこに生まれるドラマを描いてみたいと。セクシャリティも病も、自分をかたちづくる側面の一つにすぎないと受け入れるだけで、差し込む光もあるかもしれない。本作に限らず、ただ〈在る〉ことを肯定したいという想いが、僕のなかで育ってきている気がします」

かつて、転向療法によって「矯正」を強いられた高齢のトランスジェンダーも本書には登場する。ただ〈在る〉ことを否定するのがどんなに無慈悲で残酷か、本書で描かれる無数の痛みに、考えずにはいられない。

「セクシャルマイノリティも精神疾患を抱える人も、ひどい差別を受けていた時代があるし、現代社会もまだまだです。そういう背景を踏まえながら今後も書いていきたいですね。誰のことも傷つけずに生きるなんて不可能だとは思うけど、少なくとも不用意に誰かの人生を壊してしまわないようアンテナは張っておきたいし、そのためにも“知る”ことは必要ですから。それでもわからないことは、わからないまま、グラデーションのある人のありようを肯定していきたい。そんな思いを託した海野先生を中心とするこの小説が、誰かにとって止まり木のような存在になってくれたらいいなと思っています」

取材・文:立花もも 写真:TOWA

まえかわ・ほまれ●1986年、宮城県生まれ。2017年、看護師として勤めるかたわら、『跡を消す 特殊清掃専門会社デッドモーニング』でポプラ社小説新人賞を受賞してデビュー。『シークレット・ペイン 夜去医療刑務所・南病舎』で大藪春彦賞候補。『藍色時刻の君たちは』で山田風太郎賞を受賞。ほか著書に『臨床のスピカ』など。

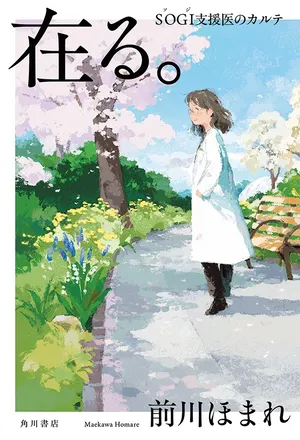

『在る。SOGI支援医のカルテ』

(前川ほまれ/KADOKAWA)2035円(税込)

セクシャルマイノリティの「からだ」と「こころ」の健康をサポートするSOGI支援医としてストレスケア病棟に勤める精神科医の海野。評判のいい彼女のもとには、各地から多くの患者が訪れる。さまざまな事情と病を抱えた患者だけでなく、看護師や医師も、海野のもとで気づきを得て……。めぐる季節のなかで、人と人とが寄り添いあうすべを模索する連作短編集。