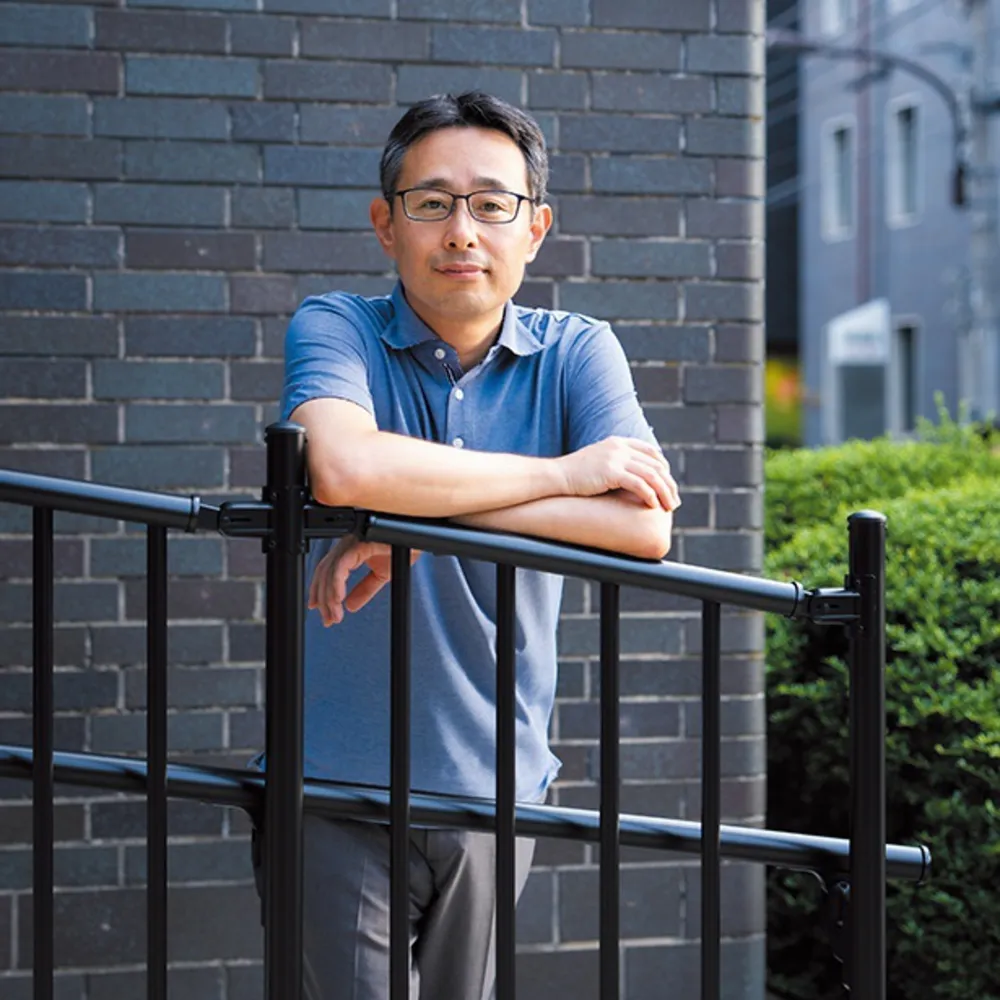

顔のない死体は古典的だが、それでもやれることはまだあるんじゃないか。【櫻田智也 インタビュー】

公開日:2025/10/18

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。

ミステリー界の気鋭・櫻田智也の初長編はなんと◯◯小説だった!

櫻田さんはデビュー作『サーチライトと誘蛾灯』以来、飄々として掴みどころのない虫好き青年・魞沢泉が活躍するシリーズを中心に、短編ミステリーを発表してきた。

ところが新刊『失われた貌』は初の長編、しかも警察小説だという。短編ではユーモアミステリーからファンタジーめいた話まで幅広い作風をみせる著者だけに、一体どんな捻りが……と思いきや、正統派の本格警察小説だったのには驚いた。

「せっかく初めての長編を書くのであれば、やっぱり短編とは違うアプローチにしたかったんです。短編ではアマチュア探偵の周辺で何かが起きて、読み進めるうちに謎の正体がだんだんわかってくる、というスタイルを取っています。こうしたやり方のまま、単純に話を引き伸ばして長編にしてもしょうがないし、どうせなら長編でしか書ききれない物語にしたい、というのがまずありました。そこで、巻き込まれ型の素人探偵とは正反対の、仕事として捜査をしなきゃいけない人が主人公になる警察ものにしたんです。さらに、どうせならあえてオーソドックスなところを狙おうじゃないか、と。僕自身にとって挑戦になりますし、ミステリー作家としてそうしたものが書けないとダメかなとも思ったので」

古典的な道具立てでもまだまだやれることはある

山奥で見つかったのは顔、歯、手首から先などが切り落とされた死体だった。身元を特定する手がかりが少ない中で地道な捜査をすることになる刑事・日野雪彦が本作の主人公だ。

科学捜査全盛の今、死体損壊というと犯人の猟奇性や怨恨、あるいは死体処理の簡便化が動機とされることが多い。

しかし、この死体の場合、損壊箇所が個人の特定に使用されるパーツばかりであることから、犯人は身元隠蔽を狙ったのだろうと推測できる。だとすると、まず思い当たるのが死体の入れ替えトリックだが、DNAで正確な身元確認が可能な現代を舞台とする物語だと難しいはず。かつての定番シチュエーションを使ってどんな“謎”を繰り出そうというのか。

「本当に初めて書く長編なので、少なくとも構えの上では奇を衒わずにまっすぐ書いてみようじゃないかと思ったんです。最初に殺人事件が起こり、顔のない死体が出てくるのはある意味定番の筋立てです。今まで僕が読んできた推理小説にも定番ものはたくさんありましたが、僕はそれが好きで読み続けてきたところがあるので、愛読してきた多くの先行作品に対するお返しの気持ちもありました」

初長編だからこそあえて定番に挑戦したい。作家魂を感じさせる言葉ではないか。

「顔のない死体って本当に古典的だとは思いますが、それでもやれることはまだあるんじゃないかって思ったんです。もちろん、かなり難しいですけれども。道具はド直球なんだけど、推理の筋道までド直球でいったら、それは単に古典をなぞっただけのようなものになり、今では通用しません。だったら設定を特殊にするとか、警察が介入しないような条件を作るとか、何らかの逃げ道に走る手もありますが、それはしたくない。あくまで日常を舞台にした上で古典的な道具立てでもできることを探してみたかったんです。推理小説ですから真相は最初から決まっています。では、すでに決まっているゴールに持っていくにはどうしたらいいのか。一番よい抜け道を僕が何とか見つけていって、それをそのまま主人公の日野に推理させていく。そういうやり方で書いていきました」

結果、読者は視点人物である日野と全く同じ道を通って事件を追うことになる。まるで自分も捜査チームの一員であるような気分で読めるのだ。推理小説の肝がフェアネスだとするならば、これ以上フェアな作品はないだろう。

登場人物が粗略にされない人が人として生きている物語

既存の作品では伏線の美しい回収や無駄のない描写で定評を得ている櫻田さんだが、長編はさすがに勝手がちがったという。

「短編のテクニックそのままでは通用しないのが書きながらわかってきました。同じように手がかりをちりばめて、伏線を回収していくにしても、どこにどうちりばめたらいいのかがわからない。50ページぐらいの話だったら最初の方で多少ややこしい伏線を張っても読者の記憶に残ると思いますが、長編だと最後まで覚えていてもらえるか不安です。また、日野にカメラを固定しているので、彼が抱えている情報をもったいぶって隠すわけにもいきません。多少のタイムラグはあっても日野が気付いたことはすべて読者にも伝える。判明した事実は隠さずに、余計な疑念を抱かせないようにする。そんな姿勢で読者を引っ張っていこうと思いました。特に序盤から中盤にかけては登場人物も多いので、物語の筋を見失って欲しくはありませんから」

その手法が功を奏したのだろう。物語が進行しても、基本は地道な捜査と刑事の日常の描写が淡々と進んでいくだけなのに、ページをめくる手が止まらないのだ。

「作風が地味だとは言われたんですけど(笑)、臨場感をもって没入してもらえたようならば、とってもありがたいです。僕が思うミステリーとは、まず日常があって、そこに『事件』という裂け目ができて非日常が生まれ、それが探偵によって解決された結果また日常に戻っていく物語なんです。だからこそ日常風景は大事に描きたいなと思っています。そうである以上、事件にしても、その事件を起こす人間の考え方にしても、やっぱり日常的なものにべースを置きたい。なので死体損壊の理由にも、過剰な猟奇性はもちこみたくない。僕は推理小説は最終的に納得してもらわないと意味がないと思っているんですが、納得を得るためには自分たちが普段暮らしている日常に立脚している方がいいだろうと考えています」

一方、過去作と共通するのは、登場人物を単なる道具にとどまらせず、人間として最後までていねいに描ききる美点だろう。たとえ単なる死体の発見者であっても、その人物なりの結末がきちんと語られる。

「一度作品に出したからにはいい加減に扱いたくないという気持ちは確かにあります。僕が書くミステリーは、巧妙なトリックを考えた人が満を持して罪を犯しましたみたいな感じではなく、誰かの思いや考えがあった末にこうなってしまった、というようなものです。そこには人の多面性というか、表と裏だけじゃないもっと曖昧なものがあるし、僕はそういうのを描きたいんです。登場人物それぞれを、立体的な人間として見せたい。ミステリーとして、それに意味があるかないかは別にして。僕自身、年齢を経てものの考え方がかなり変わったし、若い頃には知らなかった自分になってきている実感があります。だからこそ、愚かさも含めた人間の行動原理を拡張して書いていたい。今回は推理小説、そして物語としての楽しさが渾然一体になったものが書けたと思うので、ぜひ手に取って読んでいただけるとうれしいです」

読者としては西村京太郎や内田康夫といった作家を読んで育ったという櫻田さん。また、ハードボイルド小説の書き手である原尞の名前もあがるなど、好むジャンルは幅広い。今後はまた違う顔も見せてくれるのではないかと期待が高まるが。

「そうですね。今までの櫻田を読んでくれた人は『あれ?』と思うかもしれないけど、最終的には『やっぱり櫻田だな』と思ってもらえる小説を書いていければと思います」

取材・文:門賀美央子 写真:山口宏之

さくらだ・ともや●1977年、北海道生まれ。2013年「サーチライトと誘蛾灯」で第10回ミステリーズ!新人賞を受賞しデビュー。21年『蟬かえる』で第74回日本推理作家協会賞と第21回本格ミステリ大賞をW受賞。主な著作に『サーチライトと誘蛾灯』『蟬かえる』『六色の蛹』がある。

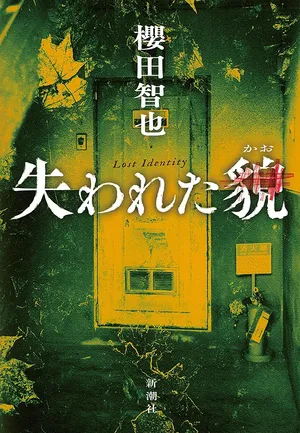

『失われた貌』

(櫻田智也/新潮社)1980円(税込)

山奥で見つかった死体は「顔のない死体」だった。捜査を担当することになったJ県警媛上警察署の捜査係長・日野雪彦は、不審者への警察対応を批判する投書が新聞に載った直後で県警内がピリピリする中、上司からプレッシャーをかけられながらも地道に調査を続けるが、事件報道後に小学生が「死体は失踪した父親かもしれない」と名乗り出るなど過去の事件が絡み、事態は思いがけない方向へ膨らんでいく。