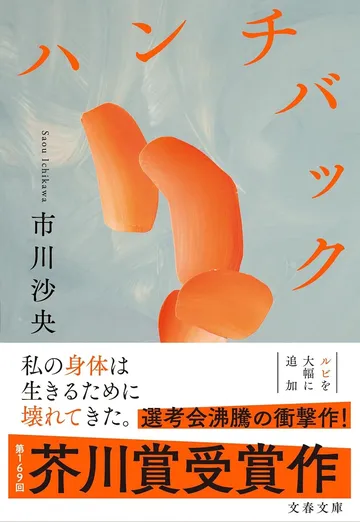

芥川賞『ハンチバック』が文庫化。重度障害者の苦悩――読書ができることは健常者の特権?【書評】

PR 公開日:2025/10/7

“右肺を押し潰すかたちで極度に湾曲したS字の背骨が、世界の右側と左側に独特な意味を与える。”

この一文に射抜かれ、息を止めるように読了まで駆け抜けた『ハンチバック』(市川沙央/文藝春秋)は、私の本棚の中央に鎮座している。芥川賞受賞から2年、このたび本書の文庫版刊行が決定した。文庫化に際して、『文學界』2023年8月号に掲載された荒井裕樹氏との往復書簡のほか、特別付録として新たに追補された書簡が収録されている。本書が放つ力強い意思を目の当たりにするたび、いつも身が引き締まる思いがする。荒井氏との往復書簡が、その力にさらなる拍車をかける。

「ミオチュブラー・ミオパチー」という先天性の身体障害を抱える女性、井沢釈華は、両親が遺した潤沢な資産を持ち、適切なケアが受けられるグループホームで生活を送る。彼女の日常は、人工呼吸器や吸引カテーテル等の医療器具と、訓練を受けた専門スタッフに支えられている。いわゆる重度障害者である釈華は、紙の本を長時間読み続けることができない。「私は紙の本を憎んでいた」に続く以下の一節を読んだとき、私は自身の傲慢さを恥じた。

“目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること、――5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモを憎んでいた。”

私自身、障害者の認定を受け、障害年金を受給する身である。だが、私の場合は精神障害者であり、身体に障害はない。ゆえに、上記にある5つの健常性を私は満たしている。そして、その特権性に恐ろしいほど無自覚であった。特に、「本が持てること」「ページがめくれること」「読書姿勢が保てること」を特権だと感じたことがなく、身体において私はどこまでもマジョリティで、この国の読書環境がバリアフリーにはほど遠い実態であると気付かぬまま、紙の本を愛していた。

釈華は、グループホームの自室から有名私大の通信課程に通い、論文を書く傍ら、コタツ記事や18禁TL小説を執筆する。SNSでは自身を「紗花」と名乗り、社会性のない呟きを大量に下書きに溜め込む。その中に、このような一文があった。

“妊娠と中絶がしてみたい”

この呟きには、内心の続きがある。

“私はあの子たちの背中に追い付きたかった。産むことはできずとも、堕ろすところまでは追い付きたかった。”

釈華の言葉は、発する前の思考の段階においても、発すると決めたあとの“台詞”も、どちらともに容赦がない。だが、それが本書の真髄ではない。現実にこの投稿がされたなら、倫理観の問題を追及され、炎上は免れないだろう。だが、この台詞を糾弾する者の中に、「生きていること」そのものを否定されながら生きる人が果たしてどれほどいるだろうか。多くの障害者は、「死んだほうが社会のため」という暴論や思念を幾度となく投げつけられる。「社会のお荷物」として扱われる体験が重なるたび、人間の背骨は押し潰される。

両親が遺した揺籠に守られた環境で、釈華は社会との摩擦を経験しない。本来ならば避けて通りたい摩擦にさえ憧れを抱くほど、彼女は社会から隔絶されている。私の兼業先である介護施設においても、介護度5でリクライニング車椅子を必要とする方は、リビングで食事を摂ることさえ叶わない。自室で食事介助をするたび、ある女性は「もうけっこうです」と言う。その言葉を聞くたび、私はぎくりとする。

釈華の欲求を見抜き、金目当てで彼女を揺さぶるグループホーム職員の田中もまた、強者とは言い難い。釈華が経済面では強者であるように、田中もある側面では弱者である。すべての属性がマイノリティの人間は、おそらく存在しない。マイノリティ性とマジョリティ性、そのどちらにも属さないもの。それらが混在した人間という生き物は、本来複雑であるはずなのに、やけに単一化したカテゴライズに縛られる。

“重度障害者は自ら暴力をふるうことはできませんし、しゃべれない人は暴言さえ吐けません。にもかかわらず、生存自体が社会資源を浪費する加害的存在としてバッシングされる。もしかしたら、重度障害者は生きていること自体が「反体制」なのではないか。”

往復書簡にある荒井裕樹氏の一節である。これに対し、著者は次のように返す。

“そう……まさに荒井さんが例えてくださったように、「障害者は生きていること自体が「反体制」」と見做されるゆえの抵抗の転倒。”

難解な問いである釈華の呟きの答えが、ここにある。「わからないから」と突き放すのではなく、「共感できないから」と閉ざすのではなく、ただ声を聴くこと。そこから見えてくるものがあると、本書は静かに語りかける。私はその声に、耳を澄ませたい。己の内に潜む無自覚な傲慢さを見つめる鏡は、常に他者の中に在る。

文=碧月はる