尼崎連続変死事件がモチーフのサスペンス長編。家族同士が殺し合う状況を、他者がどのように作り上げたのか?【書評】

公開日:2025/10/24

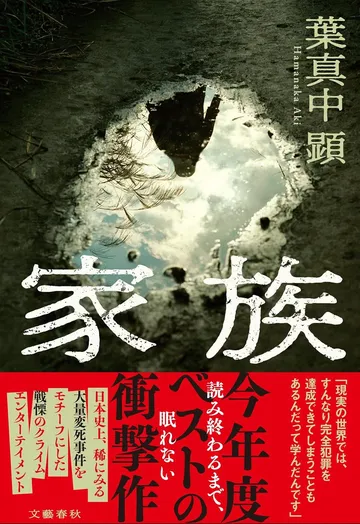

『家族』(葉真中 顕/文藝春秋)は、実際に起こった大量殺人事件をモチーフにした社会派サスペンス長編である。

体中に痣がある全裸の女性が、交番に助けを求めてきた。彼女は以前も同じ交番に相談に来ていた。妹夫婦がある女に金を奪われたという。しかし、詳細を聞いた警察官は、暴行や脅迫などの刑法犯に該当する行為がないことを確認し、「民事不介入」を理由として彼女の相談に応じなかった。そして、変わり果てた姿で再び交番に駆け込んだ女は言った。私は暴行を受けている、そして自分も母親を殺してしまった、と。

本作のモチーフとなった「尼崎連続変死事件」は、1987年の失踪事件に端を発し、2011年に表面化した連続殺人・死体遺棄事件である。長期間にわたって虐待環境に置かれた複数の家族が、親族同士で暴行・殺人といった犯罪に手を染めたことは、この事件の最たる特徴である。そして、複数の家族を恫喝や脅迫、暴力でコントロールし、財産を奪い、必要に応じて殺人を促していたのが主犯女性と、その親族である中核メンバーである。

なぜ、家族同士が殺し合う状況を他者が作り上げることができたのか。そしてなぜ、これほど凄惨な事件が長期にわたって見逃されたのだろうか。本作はそれらの疑問に対する答えを、「家族とは何なのか」というテーマを軸に紡ぎ出した一冊である。

人を支配下に置く手段として、脅迫、暴力といった恐怖の感情を抱かせるものは想像しやすい。しかし本作を読んで、いわゆる“愛”に分類されるような、優しさ、思いやり、助け合いといった手段も、使いようによっては人を支配するために有効だということに気付かされた。

困ったときに手を差し伸べる。孤独を満たす。他者の弱さや特性を受け止める。そういった不足するものを与えられた人は、与えてくれた人を信頼し、その人に尽くそうとする。

そんな温情を利用して、主犯女性と中核メンバーは他者の家族の内部に入り込み、少しずつ財産や社会的地位を奪い、家庭環境を壊していく。主犯女性は繰り返し“愛”という言葉を口に出し、指示通りに動かない人間には“躾”と称する暴行を、家族同士で行うよう示していく。

そのプロセスを追体験することで、これほどまでに凄惨な事件がなぜ起こってしまったのかを、読者は理解できる。人の心が壊れ、判断力が削がれていく様子に、胸が締め付けられる。

また、本作を読むと「民事不介入」の問題点についても考えさせられる。この原則が対象とする“私的な民事紛争”が最も起こりやすいのは、家族間ではないだろうか。だとすれば、たとえ血がつながっていなくとも、形式上の“家族”になってしまえば、その中で行われている一切のことはベールに包まれてしまう。事件性がないと判断されてしまえば、第三者は介入できない。

全体を通して読むと、この連続殺人事件を単にひとつの事件として扱うのではなく、もっと大きな、長い歴史の中で繰り返されてきた問題が顕在化したものなのだと捉えることもできる。家族間で行われる加害。それは親から子へと受け継がれ、水面下では変わらず続いていることなのだ、と。実際に起こった事件をもとに家族について再考してみたいという方は、ぜひ本書を読んでみてほしい。

文=宿木雪樹