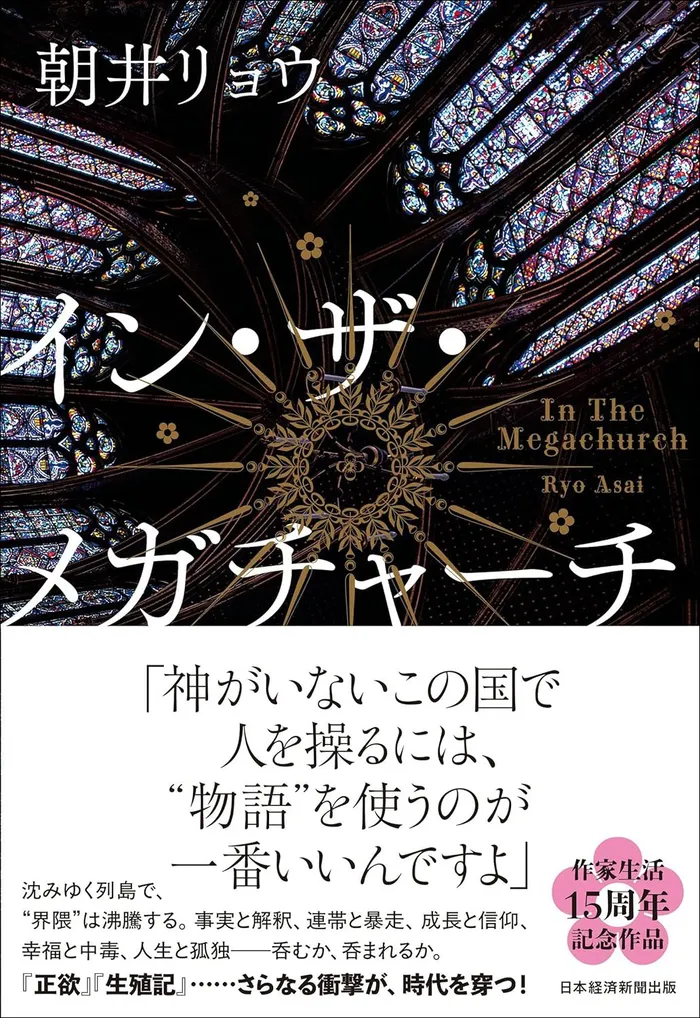

朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』。生活を切り詰め、舞台俳優の「推し活」に励んできた35歳の女性。ある日、思わぬ報道が…【書評】

公開日:2025/10/11

「中毒症状があるほうが苦しくないのだ、人生は」

帯の裏に書かれたこの言葉を見た時から、この本にハマる予感はしていた。だが、ハマるどころか、こんなにも深く心を抉られるとは思わなかった。……わかる。わかりすぎて苦しい。日々感じる孤独。そこから逃れるための手立て。虚構と現実の境を溶かすような言葉の渦に瞬く間に飲み込まれてしまった。

そんな作品が、朝井リョウの作家15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』(朝井リョウ/日本経済新聞出版)。「推し活」文化、「ファンダム経済」と呼ばれる現代の熱狂を、冷徹なまでに描き出した衝撃作だ。どうして朝井リョウはこんなにも今という時代を巧みに切り取ることができるのか。過熱する「推し活」と、その中で翻弄されていく人々の姿は、決して他人事ではいられない。他人事でいられないからこそ、怖い。この物語の中の登場人物のひとりになったような気持ちで、ページをめくらされ続けた。

この物語は、年齢も立場も異なる3つの視点で語られていく。ひとり目は、レコード会社勤務の久保田慶彦、47歳。彼は、あるアイドルグループの運営に参画することになる。与えられた任務は、熱量の高いファン集団「ファンダム」を作り上げること。「熱量の高い一万人」を生み出すために、久保田はチームメンバーとともに、ファンたちを沼らせる「物語」を構築していく。ふたり目は、久保田の娘で、親の離婚後、母親と暮らしている武藤澄香、19歳。留学することを目指しているものの、内向的な気質に悩む彼女は、ある時、一人のアイドルに出会う。そして、最後のひとりは、契約社員の隅川絢子、35歳。生活を切り詰めながら「推し活」に励んできた彼女の状況は、ある報道で一変する。

ファンダム経済に対して「構築する側」「のめり込む側」「かつて深くのめり込んでいた側」。そんな3つの視点は、奇妙に重なり合い、私の心を強く揺さぶった。「自分はこうはならない」と思いつつも、追い込まれていく彼らの気持ちが痛いほどわかってしまうのだ。「推し活」にのめり込み、「推し活」で脳汁がドバドバ出た感覚を知っている人たちにとっては、暴走していく澄香や絢子の姿に恐ろしさを感じるに違いない。そして、「推し」がいない人、日常に漠然とした空虚感を感じている人は、久保田に共感せずにはいられないはずだ。かくいう私は久保田に心寄せずにはいられなかった。久保田は、離婚して、独り身。月に1度30分の子どもとのオンライン通話も会話が盛り上がらず、同僚とも上手くやれず、社会から切り離されたような孤独を感じている。だからこそ、アイドルグループの運営に参画することになったことに喜びを感じ、その運営に没頭する。そして、ファンダムを構築する側だったはずなのに、いつしかその「物語」に振り回されていく。

「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」

不気味に響くのがマーケティングリーダー・国見の台詞だ。この台詞ほど、この物語の核となるものはない。彼は、ファンダムを作る久保田のチームの目的を「信徒獲得と教義の布教のため」と表現する。まるで、何かのカルト宗教のよう。かと思えば、「戦争」なんてワードも登場し、ゾッとせずにはいられない。——そうこの物語は、「推し活」、「ファンダム経済」だけを描いているわけではない。人が「物語」に熱狂し、視野を狭めて没頭していく過程は、「推し活」、「ファンダム経済」に限らず、カルト宗教にも、陰謀論にも、選挙にも、そして、戦争への道のりにもつながるのだ。

ページを閉じても、登場人物の声は頭の中で反響し続けた。彼らが抱えた孤独や焦燥は、私自身が見て見ぬふりをしてきた感情でもある。私たちはどうすれば救われるのか。もがく先に何があるのか。何が正解なのかわからない。だが、間違いないのは、ここには、今という時代があまりにも生々しく描かれているということ。あなたも、この本で、今という時代の危なっかしい空気を、その地獄と救いを、是非とも味わってほしい。

文=アサトーミナミ