病人にとって、文学は究極の「実用書」!? 患者が“痛み”を上手く言語化できるようになる、痛みのカタログ本【頭木弘樹インタビュー】

公開日:2025/10/13

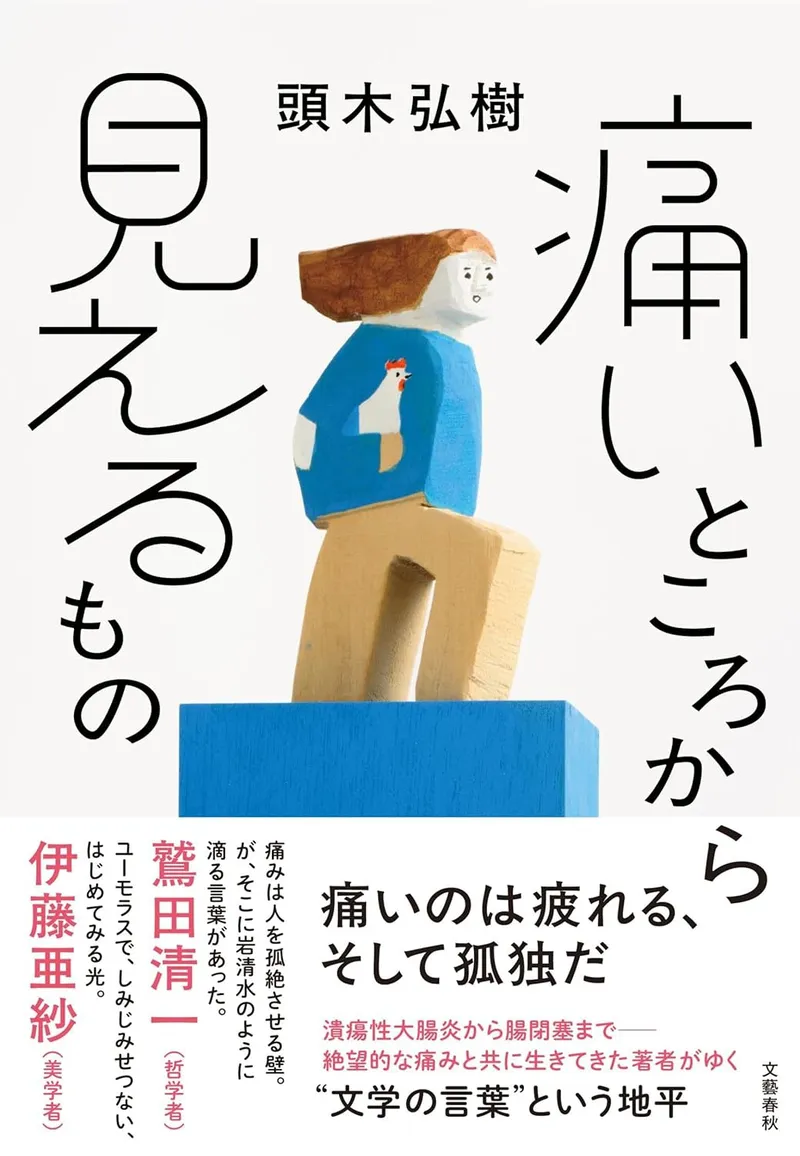

カフカをはじめとした作家の編訳や名言集などを手がける文学紹介者の頭木弘樹さん。最新刊『痛いところから見えるもの』(文藝春秋)では、自身も難病の潰瘍性大腸炎や腸閉塞にかかり経験した「痛み」を文学的な視点で読み解いている。痛みを出発点に、コミュニケーションや差別、生きづらさの問題にも切り込む本書は、どのように生まれたのだろうか。痛みをテーマにした本を書いた理由や、苦痛について語る時に大切にしていることを話してもらった。

「痛い人」と「痛くない人」の間にある本を書きたかった

――頭木さんは、今はご自身の痛みとどう付き合っていらっしゃるんですか?

頭木弘樹さん(以下、頭木) 僕は20歳の時に潰瘍性大腸炎になったのですが、その開腹手術の影響で腸閉塞が起きるようにもなりました。これが起きると、とっても痛いんです。ですから、腸閉塞にならないように、「あっ、腸が詰まりそうだな」という兆候や軽い痛みを感じたら、すぐに気をつけるようにしています。日常的にお腹を見張っている感じですね。腸閉塞になるのを防ぐには、歩くのが一番効果的なんです。なので、外に歩きに出るか、家の中で踏み台昇降をやります。お腹が痛いわけですから、気持ちとしては丸まって寝たくなりますけど、そうするとひどくなるんです。最初、それを知らずにじっとしていたら、入院コースになってしまって。夜中の3時とか4時に腹痛で目がさめて、何時間も踏み台昇降運動をするとか、そういう不思議なことをしていますよ。

――最初に編集者の方に痛みに関する本を出しませんかと言われた時には断ったそうですが、それはなぜですか?

頭木 断ったわけではなく、書けないと思ったんです。痛みについて書くとしたら、「痛い」で終わってしまうんですよね(笑)。それに、自分ならどんな痛みの本が読みたいかというと、やっぱり痛みがなくなる本です。それは僕には書けませんから、自分が書ける、書く価値のある痛みの本のイメージが見えませんでした。

でも、編集者の方が打ち合わせを続けてくださって、私の中からいろいろひっぱり出してくださいました。そんなとき、ある人から「家族が痛みを抱えている状態になったけど、痛みをわかってあげられない」という話を聞きました。僕も病院の6人部屋に入院してしたとき、患者さんとその家族が、痛みをわかってもらえない、わかってあげられないということで、お互いに苦しい思いをしている姿をたくさん見てきました。そういう時に、痛い人と痛くない人の間に1冊の本があって、「今の気持ちはこのページのここに書いてあるようなことで……」と伝えられたらいいんじゃないか。そういう本なら存在意義があると思って、方向性が決まりました。

――「痛みカタログ」のような使い方をしてほしかったわけですね。

頭木 痛みって「痛い」としか言いようがないから、うまく説明できないんですよね。それに、それぞれの痛みはみんな違うので、表現の参考になるように、痛みに関するいろんな気持ちを書きました。