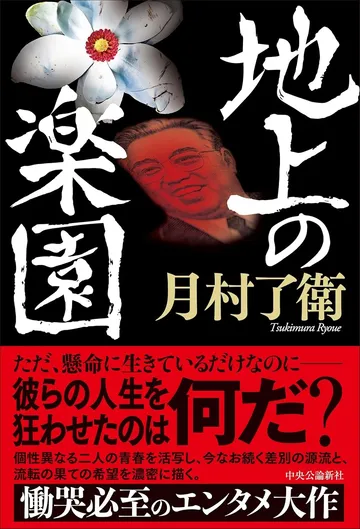

「北朝鮮帰還事業」で渡った先に待っていた絶望。歴史を軸に在日朝鮮人の若者たちの熱情と絶望を月村了衛が描く、魂の一冊『地上の楽園』【書評】

PR 更新日:2025/10/24

先日行われた石破首相の「戦後80年談話」が話題だ。なぜ日本はあの戦争に突き進んでしまったのか――政治体制や軍部の事情、メディアの立場など多方面を客観的に点検し、二度と過ちを繰り返さないためには「歴史に学ぶべき」と強調したその内容はきわめて重要で、心に深く刺さった人もいるに違いない。

歴史に学ぶ――よく言われる言葉だが、本当に自分たちはできているのだろうか。先の戦争から今も燻り続けている問題は少なくなく、歴史をきちんとふまえて本当に正視できているのだろうか。たとえば在日韓国・朝鮮人をめぐる問題もそのひとつ。彼らがなぜ日本にいるのか、そもそもの発端は日本が朝鮮半島を植民地としていたことにあるのを知らない人もいるだろう。エンタメ小説界を牽引する人気作家・月村了衛さんの新刊『地上の楽園』(中央公論新社)は、私たちがちゃんと見ようとしなかったそうした歴史の重みを正面から伝えてくれる社会派巨編だ。

本書のテーマは、彼らを本国(この場合、北朝鮮)へ帰還させるため、日本政府も後押しして1959年から始まった「北朝鮮帰還事業」だ。日本社会でひどい差別を受け、貧困から抜け出せず、将来の夢も見られない彼らは本国への帰還に夢を託すが、結果的には帰国した先で強制労働をさせられ、時には処刑され、飢餓や差別に苦しむ地獄に突き落とされたという。本書はそんな悲劇を、在日朝鮮人の若者たちの熱情と絶望を軸にあざやかに切実に重く描いていく。

物語の舞台は1959年の大阪。当時、北朝鮮は戦争の荒廃から復興を遂げ、税金もなく、医療費も学費も無料な「地上の楽園」を築いたと喧伝され、在日朝鮮人の間で「帰還運動」が過熱していた。第一部の主人公は学問の道を志し、日本の公立高校に在籍する孔仁学。北朝鮮のすばらしさを説く日本人ジャーナリストによるベストセラー本に魅せられた仁学は、いくら成績優秀でも日本の大学には入れないことに絶望して帰還運動に傾倒していく。献身的な活動の結果、職場のケガで失職した実兄、ヤクザの抗争にまきこまれた親友・勇太一家を第一次帰還船に乗船させるが、しばらくして帰国者たちから「騙された」の知らせが続々と届き愕然とする――。

続く第二部は帰還船に乗り込んだ勇太が主人公。夢いっぱいで乗船したはずの帰国船の貧しい食事や寝床の汚さに違和感を覚え、港で出迎えた顔が真っ黒で自分たちより貧しい身なりの人々の姿を見て「ここは楽園なんかじゃない」と確信する。自由に住む場所を選べるはずが到着するなり強制連行。社会の最下層とされた帰国者は再び激しく差別され、強制労働を余儀なくされるのだった。「地上の楽園」は嘘だった――仁学は周囲の人を欺いた罪を背負って、勇太は出口のない絶望を胸に、それでも生きていく。

北朝鮮に渡った勇太やその家族、そして帰還運動に傾倒していった仁学たちが騙されたのは決して自らの責任だけではない。「地上の楽園」との喧伝には日本の政府やマスコミも大いに加担していたのだ。そして、日本社会は何事もなかったかのように忘れていく。北朝鮮に帰国した人びとが大量殺戮されていたことはもちろん、いわゆる「脱北者」の中にはもともと日本にいた人たちやその子孫もいること、「拉致問題」の一方で北朝鮮から帰りたい人たちがまだいることも。そして差別も終わらない――。

衝撃の内容にページをめくる手は自然に重くなるが、目を背けてはいけない。物語の終盤、年を重ねた彼らはある種の「希望」のようなものを発見するのが救いだ。これは物語ではあるが、「北朝鮮帰還事業」自体は、歴史上実際にあったことだ。物語を歴史を学ぶ入り口にする人も多いだろう。現実の重みを、物語の力で読みやすくしてくれていること、物語だからこそのリアリティで伝えてくれることはとてもありがたいと心底思う。

過去に起きたことを知れば知るほど、彼らの苦悩がより胸に迫る。この物語はあらためて「歴史を学ぶこと」の大事さを心に刻んでくれる、魂の一冊だ。

文=荒井理恵