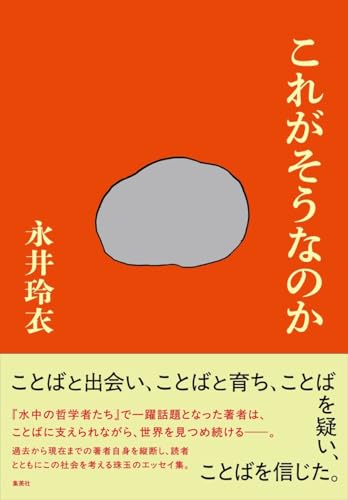

対話から生まれる信頼が、社会への信頼を育てる。「本に育てられた」永井玲衣が、他者の言葉を通して見る景色とは【『これがそうなのか』刊行記念インタビュー前編】

公開日:2025/11/6

他者の言葉を「まとめない」。永井さんの哲学対話をかたちづくった原風景

――冒頭で描かれる「推し」のエピソードで、「疑問に思っていることを流さない」との一節がありました。日常生活では、「流さない」ことによって摩擦が生まれてしまう場面も多いと感じますが、哲学対話の場では、どのように意見交換が行われているのでしょうか。

永井:哲学対話の場は、人によって開き方が全然違うんです。そこがすごく良いところだと思っているのが、まず大前提としてあります。その上で、私自身は、手のひらサイズの言葉もその場に置けるようにしたいなと思っているんです。今、「意見交換」とおっしゃっていたように、もちろん「交換」もしている。でも、みんなが言葉を置いていく感覚がより近いです。カードゲームによく見られる戦略的な交換ではなく、その場でグツグツと煮える言葉が置いていかれる。ある種、哲学対話は創造的な場でもあると思うんです。

誰かがポツンと置いた言葉をみんなでじっと眺めて、また別の人が大切な言葉を置く。そのひとつひとつの言葉が、私には1冊の本のように感じられます。あるいは、一編の詩のような。どんなにさりげない言葉でも、それほどまでに重いんですよ。その本は、ものすごく分厚くて、宇宙ぐらい果てしない。それらの言葉をみんながバラバラに置いているわけではなく、誰かが言ってくれたから心が動いて、人の言葉の中に自分の言葉を見つけていく。言うなれば、受動的な主体がその場に現れている気がします。

――永井さんが開く哲学対話は、「まとめることを一切しない」と書かれています。何らかの場でファシリテーターを務める際に、「まとめない」というのは高度な技術や忍耐力が求められると感じますが、実際のところ、まとめたくなってしまう瞬間はないのでしょうか。

永井:むしろ、対話のあとはどんな人も「まとめたくない」と思う気がします。なんか、嫌じゃないですか。みんなでたくさん迂回して考えて、そこですごく切実な語りがあって、そこで私が「じゃあ、今日はこういうことがわかりましたね」と言い出したら、みんなめっちゃムカつくと思いますよ。「いや、うるせえよ」みたいな。

ある時、小学校で対話をしたのですが、私はできれば先生にも入ってもらうようにしていて。その日は道徳の授業で、「正直」の価値項目について対話をしました。「ウソをついちゃったけど、正直に言ったらすっきりした」みたいな話だったのですが、子どもが「正直に言ったら本当にすっきりするの?」という問いを立てたんです。「なんで」ときいたら、「正直に言ったら、人を傷つけることもあるから」と。だから、「すっきり」という言葉でいいのかな、と疑問を抱いていました。

そこから、みんなで真剣に考えたんですよ。先生もすごく考えていて、でも時間がきて、最後に先生が、「今日はみんな、正直なのはいいことだというのがわかりましたね」と言ったんです。それで、言った瞬間にその先生が「あー!」って叫んだんです。私は、先生が言った「あー!」を今でもよく思い出します。

「まとめる」という身振りがこの社会にはビルトインされていて、「まとめるだろう、普通」という中で私たちは生きている。それに対して、先生が「あー!」って苦しんだことが、私はすごく大事だなと思うわけです。この先生はもちろんですが、実際は誰もがまとめたいわけじゃないと思うんですよね。ただ、無意識のうちに「まとめなきゃ」と思っているだけな気がします。

――本書では、生徒の言葉を徹底して「きく」姿勢を貫く恩師の話が登場します。永井さんの哲学対話におけるスタンスは、こちらの先生との出会いも関係しているのでしょうか。

永井:そうですね。10代から20代半ばまで、あまり良い思い出がなかったんですけど、この先生との思い出はすごく光っています。おそらく、自分にとっての原風景でしょうね。

――たどたどしく語る永井さんに対して、「もっとください」とさらに欲しがる。世界をひらきたい、ききたいと、本気で思っている先生の姿が印象的でした。

永井:『水中の哲学者たち』を執筆していた頃は、まだ学生だったこともあり、自分が「もっとください」と言われる側として書いていたんです。当時の私は自分のことを「ファシリテーター」と言っていて、「その場を回さなきゃいけない」と思っていました。でも、対話の場を繰り返す中で、そうじゃないんだということを教えられて。「みんなで場を作ろうとする試み」こそが対話なのだと知りました。その時、私が一番最初に「もっとください」を言う人なんだと気づいて、これがそうなのか、と心が叫んだんです。先生も、こういう気持ちだったのか、と。

人は誰もが考えているのに、外部からのこのこやってきて、「はい、みんなちょっと座って。考えてないから考えて、話して」みたいな仕草になってしまうのは、ゾッとすることだと気づきました。でも、聞き手がいないと語り手にはなれないし、多くの人は「自分の言葉なんて」と思って言葉を飲み込んでいます。なので、自分が最初に「みなさんのお話をききたいので、どうかきかせてもらえませんか」と言うことが大事なのだと、ここ数年でようやくわかってきました。

取材・文=碧月はる、写真=干川修