なぜ人は陰謀論を信じてしまうのか。アメリカの「不正選挙陰謀論」から考える、陰謀論と正しく向き合うための1冊【書評】

公開日:2025/10/31

陰謀論と聞いて、みなさんはどういう印象を持つだろうか。「一部の変わり者が信じている突拍子もない作り話」だと思っていないだろうか?

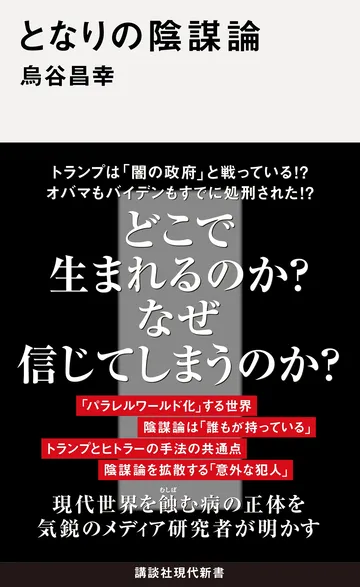

だが『となりの陰謀論』(烏谷昌幸/講談社)で語られているのは、ただのトンデモ話ではない。本書は昨今の陰謀論の危うさについて言及し、「誰もが陰謀論と無縁ではなく」、だからこそ「陰謀論と正しく向き合う方法を考えるための本」である。

そもそも陰謀論とは何か。「出来事の原因を誰かの陰謀であると不確かな根拠をもとに決めつける考え方」だと社会学を専門とする著者は定義する。

著者いわく、インターネットが普及する前の陰謀論は、世間に広まるルートも少なく(オカルト雑誌や深夜ラジオ等のみ)、拡散のスピードも緩やかだった。また何か大きな事件があり、それについての陰謀論が徐々に広がるというものであった(例えば「9.11同時多発テロはアメリカ政府の自作自演」、「東日本大震災は人工地震」といった説である)。

しかしSNSの発達により、今では誰もが“簡単に”“主体的な”情報発信者になれることで、拡散される陰謀論の数、そのスピードも桁違いとなった。そのため陰謀論はこれまでより我々の身近なものになっており、無意識に影響を受けてしまっている可能性もあるのだとか。

陰謀論が現実社会に起こした事件として、本書で厚く語られているのは2021年にアメリカで起こった連邦議会議事堂を民衆が襲撃した事件だ。

これは「不正選挙陰謀論」が契機となったとされる。ドナルド・トランプの支持者達が「選挙に不正があった」として憤り、世の中を正すために議事堂を襲撃、暴動を起こしたのである。

著者が陰謀論に興味を抱いたのは、この事件がきっかけだった。

「何者かによる選挙の不正があったが、本当の勝者はトランプだった」という、全く根拠もなく、調べてみても何の証拠も出なかったトンデモ話を、なぜこんなにも多くの民衆が信じ、暴動まで起こしてしまったのか。

著者は現トランプ大統領が陰謀論を「政治的道具」として利用したという点から持論を展開している。本稿では詳細は省くが、陰謀論によって民衆を動かす事態が起こり得たのも、昨今の陰謀論の特徴であり、「危うさ」の証明と言えるだろう。

本書では主に、この不正選挙陰謀論を発端としたアメリカの政治情勢が語られている。よって現代のアメリカ政治に興味のある方にはぜひオススメしたい。陰謀論という視点から語られた政治論は珍しいはずだ。

またアカデミックな視点から「なぜ人は陰謀論を信じてしまうのか」という仮説も立てられているので、家族や友人が陰謀論にハマってしまい困っているという読者にも、有用な知識をもたらすことができるのではないだろうか。

これまでは「一部の人が信じているだけのトンデモ話」だった陰謀論。しかし時代は変わった。“今”の「陰謀論」について、私達は真剣に知っておくべき世の中になっているのかもしれない。

文=雨野裾