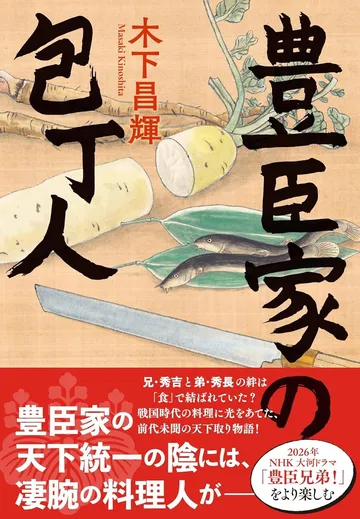

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』で話題の、豊臣秀長が主人公! 料理×戦国時代で描かれる家族の絆の物語【書評】

PR 公開日:2025/11/12

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』の主人公・豊臣秀長(とよとみ・ひでなが)がメインキャラクターとして登場する『豊臣家の包丁人』(木下昌輝/文藝春秋)は、“料理でつながる絆”を描いた“家族”の物語である。

若かりし頃の木下小一郎(こいちろう/後の豊臣秀長)は、清州城の台所奉行として働く兄・木下藤吉郎(とうきちろう/後の豊臣秀吉)の良き補佐役であった。

しかし小一郎は、百姓でありながら武士のように出世したがる兄が理解できない。家族みんなが飢えずに暮らせているのに、それ以上の生活を望む野心家な兄。合戦になればせっかく貯めたお金も軍資金になり、人手が足りない時は一族郎党で戦に出ることにもなる。大切な家族を失くしてしまうかもしれないのに。

だが、兄を憎み切れない小一郎は、時に対立しながらも、藤吉郎をあらゆる場面で支えていく。

包丁人(料理人)との出会い

そんな折、自分と同じ20代前半の若者でありながら、右頬に禍々しい刃物傷があり、一体どんな苦悩を味わったのか、髪が銀髪に変わってしまった寡黙な包丁人(料理人)の、大角与左衛門(おおすみ・よざえもん/通称:与左)と出会う。

彼がかつて京の包丁人であったことを知った藤吉郎は、とある調略――敵を寝返らすための工作として、その腕を振るってほしいと頼む。

彼は“人を変える料理”を作れる、稀代の包丁人だった。

自軍の士気を高めた『蒲鉾(かまぼこ)』。兄弟を仲直りさせた『青搗(あおかち)』。家康の心を動かした『経帯麺(けいたいめん)』……彼の手から生み出される料理には、世の中を動かすほどの力があったのだ。

しがない百姓だった藤吉郎が天下人・豊臣秀吉になる道程を、料理で支えた包丁人。次第に彼の壮絶な過去も明らかになり……というのが、本作のあらすじ。

さてさて、戦国時代に“料理”という要素が、一体どのような相乗効果を生むのか。読む前はあまり想像がつかなかったのだが、その要素が豊臣家の軌跡に非常に巧みに組み合わさり、どのシーンを抜き取ってもドラマチックで大変秀逸な物語だったと思う。つまり、かなり面白かった……!

本作は“家族の絆”の物語だ。愛情、憎しみ、執着――光も闇も含めたものを“絆”というならば、本作における料理というテーマは、“家族の絆”をより深く浮き彫りにするために不可欠だったように感じる。

家族を当然のように愛し、互いを思いやれる豊臣と、その愛を欲しながらも家族をひどく恐れ、孤立しようとする徳川が実に見事に対比されていたし、茶々の死の理由にも家族の絆が絡んでいるという描き方も魅力的だった。

秀吉の妻である茶々の死は、歴史好きにとって解釈し甲斐のある部分だと思う。茶々は大坂城が落城する時、息子の秀頼と共に自害するのだが、彼女は女性であり、敵対する徳川家には実の妹が嫁いで高い地位にいる。命が助かる方法はいくらでもあったはずなのだ。

なのに、茶々は自らの人生を終えることを選んだ。だからこそ、これまで多くの小説でその理由に様々な解釈がなされていたのだが、その中でも本作は――ネタバレになるので詳しくは書けないが――異常な執念ともいえる家族への愛ゆえに、死を選んだというのも非常によかった。それが秀吉との絆でもあったというのが、さらに、めちゃくちゃ、本当に、かなりよかった。

本作はやはりどこまでも家族の物語なのだ。それも、美しいだけではない絆だからこそ、多くの人の心を揺さぶるのだ。闇によって光はより濃くなり、その反対もまた然り。本作は、そういう物語である。

文=雨野裾