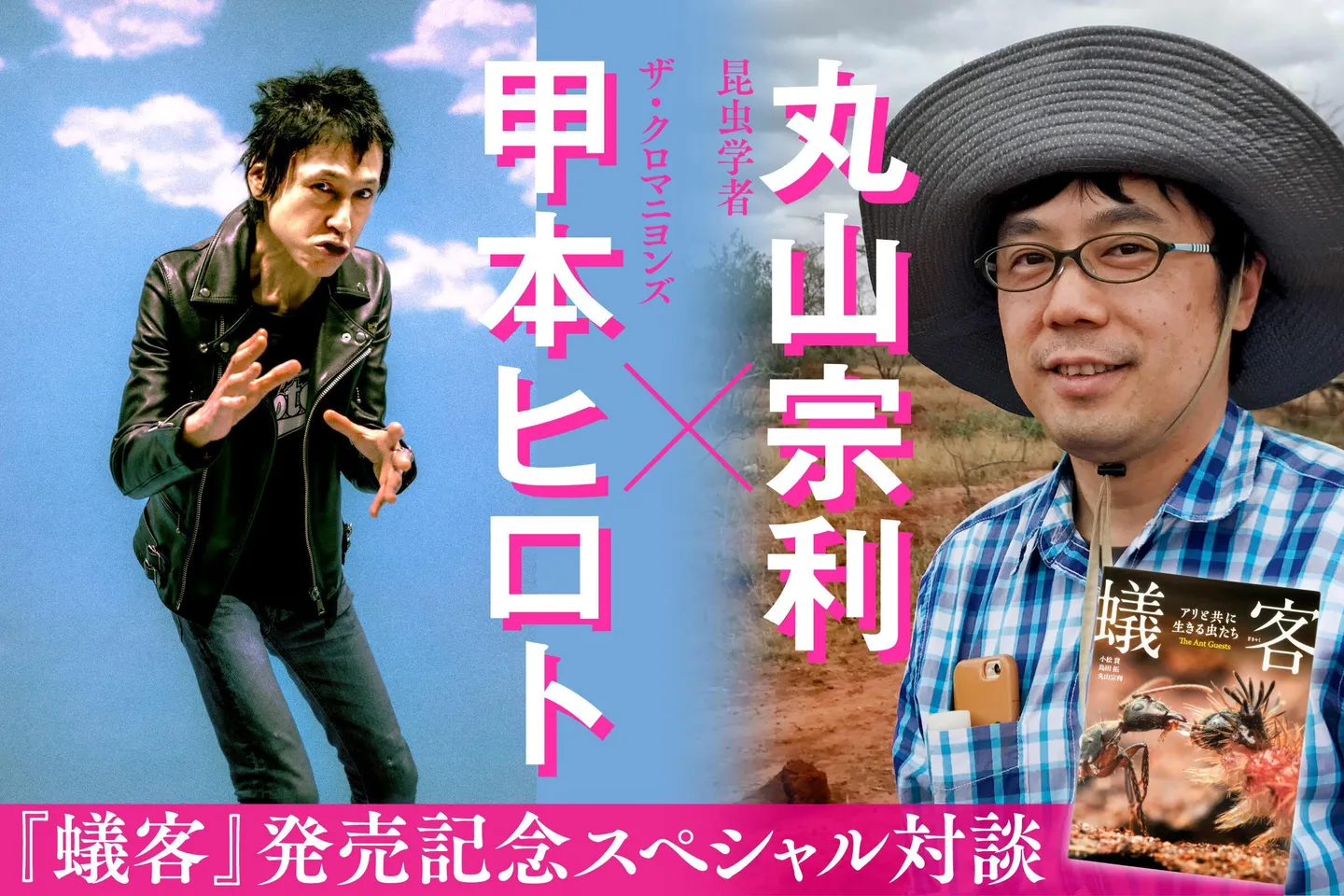

「ずるくても、カッコよく生きてる」甲本ヒロト×丸山宗利 写真集『蟻客 アリと共に生きる虫たち』の魅力を語る【スペシャル対談】

PR 公開日:2025/11/21

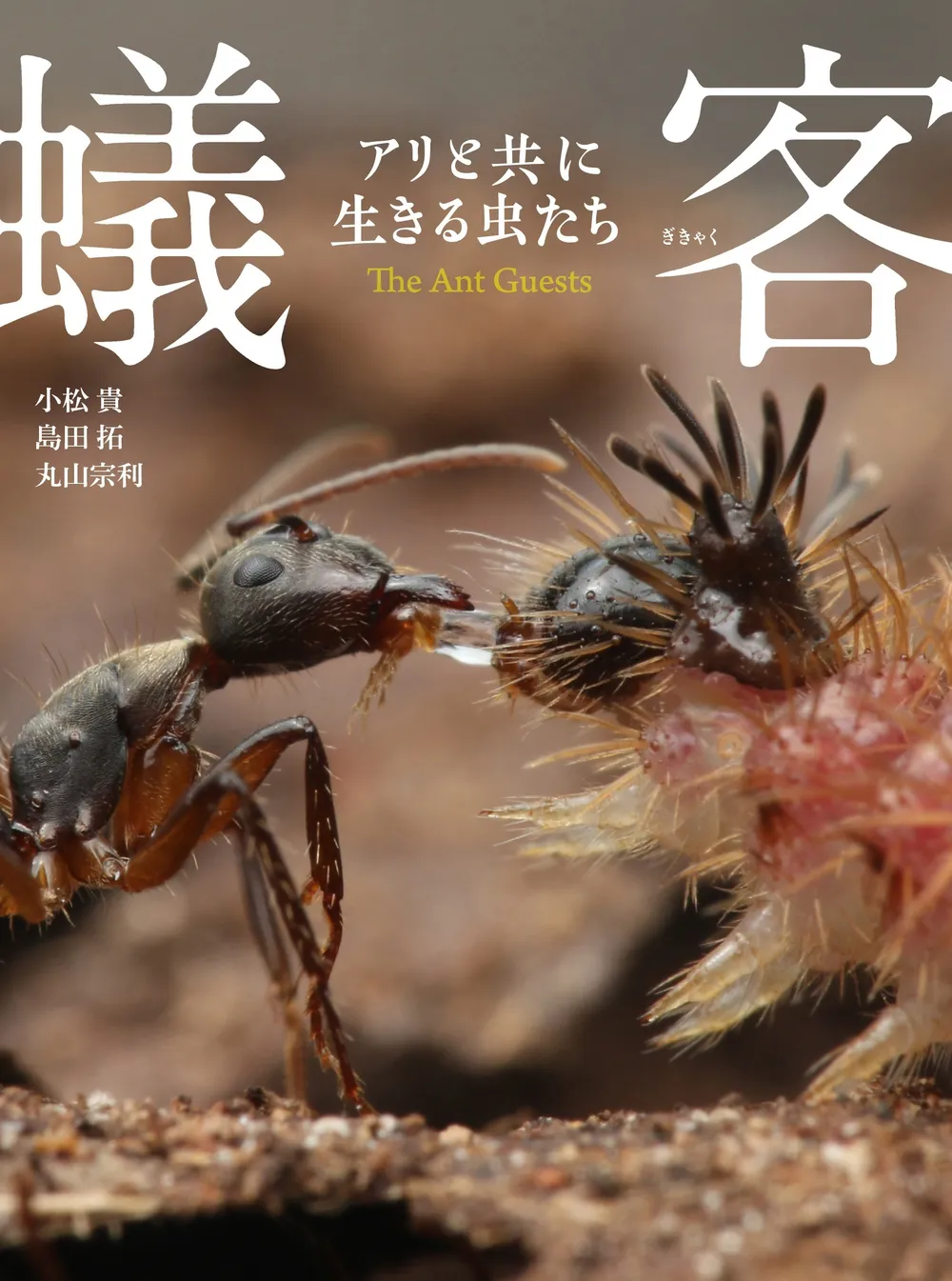

昆虫写真集『蟻客 アリと共に生きる虫たち』が11月19日に発売された。「蟻客(ぎきゃく)」と呼ばれる、さまざまな方法でアリを騙し、アリの巣に紛れ込み、アリと共生・寄生する生き物たちを、世界中にわたってまとめたかつてない1冊。

昆虫学者・丸山宗利さんが「直接渡してお話を聴きたい」と熱望したのは、ミュージシャン・甲本ヒロトさん(ザ・クロマニヨンズ)! 甲本さんは虫好きとしても知られ、日々昆虫採集や標本作りを楽しんでいるそう。音楽界の伝説と昆虫界の権威が、ニッチな昆虫の魅力を語り尽くす!

昆虫は「ちっちゃい」から凄い

甲本ヒロトさん(以下、甲本):今日、お会いできるのをすごく楽しみにしてました。

丸山宗利さん(以下、丸山):こちらこそ、とても光栄です。

甲本:僕ね、昆虫の凄さって、ちっちゃいところにあると思うんです。たとえば、ミニカーは車のミニチュアだけど、どれだけよく出来ていたってエンジンはかからないでしょう? カーステレオはかからないじゃん、人間乗れないじゃん、走らないし、ETCもつかないじゃん!と思ってしまう。ところが昆虫は、どんなにちっちゃくても、すべての機能があるじゃないですか。

丸山:そうなんですよ。大きくても小さくても、同じような機能が集約されている。『蟻客』に登場する生き物は、みんなだいたい数ミリしかないんです。

甲本:そんなちっちゃな昆虫を捉えている、写真がとにかく素晴らしいよね。

丸山:ありがとうございます。写真だととても大きく見えますよね。

甲本:僕も虫探しが大好きですけど、アリと暮らす昆虫となると、そのつもりで行かないと見つけられないじゃないですか。

丸山:そうですね。

甲本:だからこの本はありがたい。アリだけに、ありがたい。

丸山:以前に『アリの巣の生き物図鑑』という日本の蟻客をまとめた本を出したんですが、今回はその世界版を作ろうと、15年以上かけて世界中を旅してまわったんですね。

甲本:すげー! ありがてえ……。去年だったかな、僕も偶然に蟻客に出会ったんですよ。房総半島で流木をひっくりかえしていたら、アリがたくさんいる中に、アリヅカコオロギを見つけた。ハネカクシはよく出会うけど、アリヅカコオロギは人生初だったんです。「やったー!」って天にも昇る気持ち。あれは、可愛かった。

丸山:そうでしたか! アリのなかに同じくらい小さな別の生き物がいるというのが面白いですよね。彼ら蟻客は、アリに紛れ込むために臭いや触り心地を真似しています。さまざまな生存戦略をとっているんですよね。

甲本:人間も勉強になるね。

丸山:はい(笑)

甲本:彼らは小さくても完璧に生きてる。こっちが顕微鏡の目になれば、僕らの世界と同じなんですよね。この本には、そういう意味で何一つ省略されてない「ちっちゃな世界」が入っているんだ。

人生がもう一つあったら

―ザ・クロマニヨンズの代表曲『生きる』には「黄土色のサファリルック 中南米あたりの探検家 捕虫網と虫メガネとカメラ」と、『蟻客』の制作風景のような歌詞がありますが、甲本さんは冒険家や昆虫学者にシンパシーがあられるのでしょうか?

甲本:ありますね。この本はまさに、丸山さんの「見たいものと 見せたいものばかり」が詰まっているじゃないですか。僕はそういう感覚を、本やドキュメンタリーで疑似体験させてもらっているけど、そのイメージが『生きる』の冒頭にあると思いますね。

丸山:そうなんですね。

甲本:探検に出かけるとき、何か知ったつもりでそこに臨まないじゃないですか。知ろうとはするけど、知れるんだとは思わないじゃないですか。それが痛快なんです。人は、何かを知りたいと思った瞬間、絶望の壁に触れるんですよね。

丸山:その通りですね。

甲本:旅には、苦労がいっぱいあったんじゃないですか?

丸山:そうですね、治安の不安もありましたし…。それに、アフリカとか南米に行くと、病気を媒介する虫がたくさんいてですね。もちろん予防接種をして行きますが、そういう怖いのに刺されないように気を遣ったりなんかも。

甲本:刺されまくっちゃうんじゃないですか。

丸山:ええ、刺されまくります。

甲本:その時、ちょっとした喜びもないですか?

丸山:1匹刺されたくらいなら感染しない虫なんかだと…、ありますね。

甲本:あるんだね、やっぱり。

丸山:でも何より厳しいのは、虫が見つからないことですね。蟻客は、アリの種ごとに違うのがいるんですけれど、そのアリ自体がものすごく珍しいものもいて……。アリが見つからないと蟻客探しのスタートラインにも立てない。加えて、普通の行列には現れず、引っ越しの行列にしか現れないような蟻客もいますから、ターゲットに出会える条件を揃えるだけで何年もかかったことがありますね。

甲本:果てしない。すごいなあ。「好き」がないとできないね。

丸山:だからこそ、調査に行くと、まったく予想だにしなかった発見がけっこうあるんですね。これは私と共同著者2人で、ペルーで観察したんですが、そもそもアリ自体が珍しいうえに、その蟻客であるハネカクシたちが歩いている状況がめったにないんです。出会えたのはこの一晩だけ。だから、このページのタイトルは「一夜の夢」なんです。

甲本:おもしれー!いや、おもしろいな。人生がもう一つあったらそんなことしてみたい。

―昆虫学者になりたいと思われたことは?

甲本:学者になりたいとは思わないですよ。ただずーっと見ていたいんです。だけど今はレコード、バンド、ロックンロールが一番なので。だから人生がもう一つあったら、もう一人僕がいたら、そいつは虫を追いかけてるんじゃないかな。

―音楽と昆虫は甲本さんの中でどんな関係なのでしょうか?

甲本:子どもの頃、虫が大好きだったんですね。でもそれは意識的なものじゃなくて、子どもなら誰でもって感覚でした。それから10代になったばっかりのころにロックンロールというものに出会って、夢中になったんです。夢中っていうのは、「本当の夢中」。他のこと、全部忘れちゃうんですよ! そういう時期を長く過ごしていて、ある程度の年齢になって、ふと自分を俯瞰して見たときに、「あ、僕やっぱり昆虫が今でも好きなんだな」って気づくタイミングがあった。それで今、バランスをとっている感じです。

丸山:僕はその「本当の夢中」で虫にいったパターンですね。

甲本:でも、もしかしたらこれからすげー音楽に出会って大変なことになるかも知れないよ。

丸山:じつは、音楽も好きなんですよ。

甲本:じゃあ大変だ!

いいじゃないか、ずるくたって

ー蟻客の生き方をどう思いますか?

甲本:まず、「賢い」って表現が当てはまると思うんですね。賢さって色々あって、騙したり、胡麻化したりっていう言葉はすごくネガティブに響くかもしれないけど、生きるための手段なら、全部ポジティブだと思うんです。

丸山:そうですね。

甲本:「生きる」ということに向かうベクトル。これがこの世界の唯一の秩序だと思うんですよ。えーと、人間が思う秩序って、社会生活の中でひねり出した捏造の秩序だったりすることが多いんですけど、そこで「生きる」ってことが疎かになる場合があるんですよ。「生き物として生まれて生きる」っていうベクトルを邪魔してしまう。そんなのおかしいと思う。

そんなわけで、「イノチノマーチ」って曲は、すべての命が、一緒の方向に向かって大行進してる姿を想像して作ったんです。蟻客たちみたいな逞しい生き方を見ると、大昔のストロマトライト※が鳴らした出発進行のファンファーレにしたがって、ずっと歩んできたんだっていう力強さを感じる。いいじゃないですか、ずるくたって。

(※光合成で大量の酸素を生みだし、太古の地球の環境を一変させた微生物による堆積物)

丸山:甲本さんも見つけていたアリヅカコオロギをはじめ、蟻客には生きるための健気さ、力強さが漂っていますよね。

甲本:いいね、そんな生き方。いくらでも隙間を見つけてカッコよく生きてる。無駄にしないね、地球を。

丸山:その通りです!

甲本:そういう自然の凄さを目の当たりにすると、今度は彼らを鏡にして、自分たちについて考えられるじゃないですか。じゃあ、人間ってなんなの?と。 僕は、人間って「生きる」以外のことに一生懸命になれる唯一の存在だと思うんです。だからこそ面白いし、素敵だと。逆接的ですけど、今度は余計に人間のかっこよさにも気づいちゃったりして。

丸山:そっか、たしかにそうですね。

身近な不思議が面白い

―昆虫に関して、今後の夢はありますか?

甲本:大人になってから、生きたルリボシカミキリの色を見てびっくりしたんですよ。こんな美しい色は標本でも写真でも見られないぞと。虫って本来、フィールドで見るものなんだなと実感したんですね。だから、具体的にこの昆虫が見たいっていうよりも、できるだけ長くフィールドに出られるように、体が元気でいられたらいいなと思います。

丸山:行ってみたいところはありますか?

甲本:どこにだって行きたいですよ! 街中だって面白いしね。コロナ禍でなんだかテンションも上がらず外に出ず過ごしていたときは、家の中に出てくる虫だけで標本箱を作って、身近な昆虫面白い!って思いましたね。

丸山:それはいいですね。最後の章には日本の生き物を載せているんですが、まさに身近だけど、誰も知らない世界があるっていうことをテーマに書いていました。

甲本:ただ最近心配なのが、日本の身近な自然が、すごいスピードで変わっていっているような気がして。

丸山:ええ、そうですね。

甲本:大きなお世話なんだけど、なんか嘆かわしい気持ちになるんですよ。やっぱり環境は変わってきていますか?

丸山:そう思います。昆虫って非常に身近で、しかも生態系で大事な役割を持っているのに、それに比べてすごく大事にされていないですよね。ある場所で、たとえばメガソーラーができちゃうときも、何十万匹の虫が死んでいるわけじゃないですか。

甲本:びっくりするよね。メガソーラーだったり、そういうことが地下水脈に影響を与えてるんじゃないかと感じるんです。去年ここで湧いていた水が今年はないとか、別のところで湧いているとか、そんなことがある。

丸山:ええ、やっぱり木がなくなると保水力がなくなりますから、間違いなく影響はありますね。そういう問題に直面すると、ちっちゃな虫が、じつは人間が気づかないところにいるんだよっていう事をいろんな人に知ってもらうのが大切かな、と思わされます。

甲本:順番、順番でこっちに来るよ。その恐怖は。そこが崩れたら、上に乗っかっている我々人間の生活も、いずれ崩れちゃう。

丸山:そうですね。

甲本:そんなこと考えるんだけど、僕どうしていいかわからないから、ただ可愛い可愛いって虫を見てるだけなんですけど。

丸山:少しでもいろんな人に虫を好きになってもらうことが大事かなと思います。少なくとも「いるんだ」ってことを知ってほしい。だって、面白いじゃないですか。誰も知らないちっちゃな世界に複雑な営みがあるなんて。面白いと思ってもらうだけで、きっと何かに繋がるんじゃないかと思っているんです。

自分のサイズで生きていく

甲本:旅の最後には、同行の2人(小松・島田)こそが珍しい生き物だと気づいたと書いてましたね。僕から見れば、丸山さんも珍しい生き物なんだと思いますけど。

丸山:いやあ、あの2人は天才なんですよ。一緒に山に行くと、虫を見つけるのが異様に上手い人っているじゃないですか?

甲本:いるいる、いますね。

丸山:その本能的な勘がズバ抜けた2人なんです。すごく珍しい昆虫を見つけるのはだいたいこの2人ですね。すばしっこくて小さい虫をシャシャッと撮影してしまう。常人じゃありません。

甲本:カッコいいな。

―調査隊の3人の関係性は、バンドにも通ずるところがありますか?

甲本:ああー! たしかに、通ずるね。「最高だな」と思う奴らと一緒にバンドをやっていくわけですけど、逆に「最高だな」と思って欲しくて頑張るときもあるよ。

丸山:新曲の「キャブレターにひとしずく」を聴きました。相変わらず、かっこよかったです。

甲本:ずっと同じことやってるんですよ。虫と同じです。僕は、虫がやるルーティーンが大好きなんです。オトシブミって、葉っぱで卵を守るゆりかごを作るとき、定規も何も持ってないのに、きっちりとした仕事をするでしょう。でもあれは、ちゃんと測ってるんだ。どうやるかって、自分の体の大きさを目いっぱい使って測っている。

丸山:そうですね。小さいけど、驚くような機能が詰まっていて、職人のようなことをやりますよね。

甲本:生き物はみんな自分のサイズを持ってる。思いっきり背伸びして、ちからいっぱい広げた両手。自分の最大サイズ。これを基準にしてやれば、上手くいく。ルーティーンってのは、毎日思いっきり、ちからいっぱい、その日の自分の実力を出し切るってことなんだなって教えてもらったんですよ。だから僕も虫みたいに、ルーティーンで生きようとね。

取材・文=宇城悠人

【丸山宗利さんからのお知らせ】

2025年11月19日に『蟻客 アリと共に生きる虫たち』が発売されました!

https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000697/

\刊行記念イベント(12月6日)の参加チケットを発売中!/

世界の蟻客研究をリードする3人が一堂に会し、驚きの撮影旅行秘話や、本書の制作過程で見つかった新種・珍種や新発見、心と写真に刻まれた決定的瞬間を語り尽くします。

質問コーナーや、サインお渡し会も!

▼発売記念イベント参加チケットの詳細はこちら

https://yomeruba.com/campaign/event/entry-93185.html

▼Amazon限定特典(ポストカード5種1セット)付きは数量限定で下記よりご購入いただけます

https://amzn.asia/d/fxdiyVq

▼昆虫専門店限定特典(ポストカード5種1セット)付きは数量限定で下記の店舗ご購入いただけます

うみねこ博物堂 http://hakubutsudo.shop-pro.jp/?pid=188454898

※Amazon限定特典と昆虫専門店限定特典はそれぞれポストカードのデザインが全て異なります

【プロフィール】

ザ・クロマニヨンズ

1980年代からザ・ブルーハーツとザ・ハイロウズで活動をともにしてきた甲本ヒロト(Vo)と真島昌利(G)に、小林勝(B)と桐田勝治(Dr)を加えた4人組ロックバンド。2006年7月の“出現”以来、毎年コンスタントにリリースを重ねており、2025年10月に18枚目のアルバム「JAMBO JAPAN」をリリースした。ライブ活動も精力的に続けており、11月から2026年5月にかけて全56公演のライブツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」を開催する。

丸山宗利

1974年東京都出身。昆虫学者。北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。博士(農学)。国立科学博物館、フィールド自然史博物館(シカゴ)研究員を経て2008年より九州大学総合研究博物館助教、2017年より准教授。アリと共生する昆虫を専門とし、国内外で数々の新種を発見。より簡易な深度合成写真撮影法を考案し、研究のかたわら、さまざまな昆虫の撮影を行う。『蟻客 アリと共に生きる虫たち』をはじめ、『角川の集める図鑑 GET! 昆虫』、『神秘の標本箱‐昆虫‐』(ともにKADOKAWA)など監著書多数。2024年「動物学教育賞」を受賞。