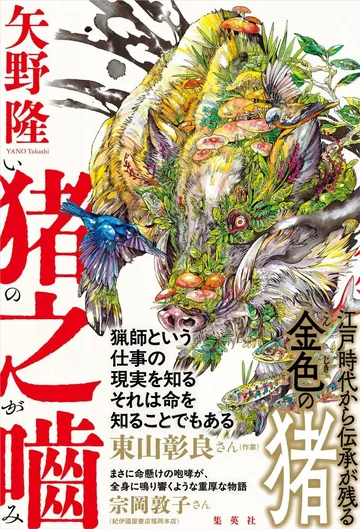

巨大イノシシ vs 猟師、命懸けの闘い!獣害の最前線で活動する人々を描く、矢野隆・初の現代小説『猪之噛』【書評】

PR 更新日:2025/11/12

熊が人を襲ういたましい事故が毎日のように報道されている。人と野生動物の接近はかねてより危惧されており、中国新聞では2002年ごろからイノシシによる農業被害の実態を半年にわたり連載するなどかねてより「獣害」について語られてきた。とくに西日本で被害の原因とされる野生動物でもっとも多いのが「イノシシ」である。

2025年11月6日に発売された『猪之噛』(矢野隆/集英社)は、福岡県の山林に突如現れた巨大なイノシシと対峙することになった地元住民、行政、そして最前線で対応する地元猟友会の猟師たちを描いた小説だ。著者の矢野隆氏は、2008年に『蛇衆』で第21回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。その後も多数の時代小説を手掛けてきた著者の、初となる現代小説だ。

東京から福岡県の山村に移住してきて4年目の猟師の明神マリアは、山から獣たちの気配が消えていることに気付く。山で何かが起こっている。得体のしれない不安が漂う中、ある日マリアは村内で“軽自動車ほど”の巨大なイノシシを目撃する。猟師たちは村に古くから伝わる巨大なイノシシ「イノガミ」と突如現れた巨大イノシシとを重ね、村には動揺が広まる。マリアたち猟師はイノガミを駆除しに山に入っていくのだが…。

本作の主人公は猟師たちである。とはいえ、現代の猟師はマタギのように山に住む山人ではなく普通の等身大の人々である。猟期には猟に出て獲物を追い、猟期外でも行政などの獣害駆除の実行者として山に入る。そんな猟師たちを個ではなく猟友会という集団として描いた巻狩りの様子はとても興味深いシーンだ。脅威とされた巨大なイノシシを仕留めに大人数で巻狩りを行う際に、猟師は途中で出くわしたシカなども仕留める。

ターゲットこそ明確だが、ゴジラに対する自衛隊のようなヒロイックな存在とは距離を置いた、あくまで獣害駆除の一環として自然体で挑む猟師たちが新鮮である。また、猟師とそうでない人たちを分けるものが山人の血や思想でなく「免許」という制度であるところも現代的で面白い。本書でもっとも強く印象に残るのが、こうした現代の猟師のリアリティを感じられるところだろう。

また、獣害への行政の対応も見逃せない。あくまで最前線にいるのは猟師たちであり、後方支援の立場を守り、警察や地元住民、報道などへの連携と環境整備の必要性をひとりの担当者の目線から丹念に描いていく。地域における獣害は猟師だけではなく、行政としても取り組まなければならない問題であることも知ることができる。獣害による不安が広がる中で、事態の解決を無知からか性急に猟師たちに望む人や、センセーショナルなネタにしようと近づくマスコミなども本書は丁寧に描写していく。

なかでも猟師たちとイノガミとの死闘は圧巻だ。巻狩りではセコと呼ばれる役割の猟師が猟犬を放ち獲物を追いたて、銃を持った猟師たちがそれぞれの射撃ポイントで獲物を待ち伏せする。放った猟犬たちが遠くで吠えはじめたことでイノガミと遭遇したことを告げるのだが、姿の見えないイノガミが犬の鳴き声とともに待ち伏せしている猟師たちに近づいてくるまでのシーンは凄まじいほどの緊迫感である。

そして猟師たちを翻弄し襲い掛かる巨大なイノシシ“イノガミ”の存在はとても強烈だ。猟師が持つ銃が命を奪う道具であることを理解しているかのように狡猾に猟師に襲い掛かるイノガミはまるで人知を超えた存在のようだ。緊張で張り詰めた筆致で描かれるイノガミと猟師たちの死闘は、まるでホラー小説かのように恐ろしい。

作中で、獣が人の住む場所へと山から下りてくるようになったのは、人里と獣の住処の間にあった田畑で働いていた人たちが高齢化により減ってきたためだと語られる。また温暖化による局地的な豪雨災害によりこれまで山里に住んでいた人々が山を下り、河川改修によって獣たちの生息域にも影響したことなど、自然環境の激変により現在ではかつてないほど人と獣が接近する時代となっていたのである。

実際に、小説の舞台となる福岡県の鳥類と獣類による獣害被害額は令和5年度で合計71.6億円。その内約40%もの被害額を占めるのがイノシシである(※)。冒頭で述べた中国新聞の連載をまとめた『猪変』(本の雑誌社)では、農学博士の故神崎伸夫氏が「二十一世紀の日本は、獣害の世紀になりますよ」と語った。

※福岡県庁「野生鳥獣による農林水産物の被害状況」より

否が応でも獣と相対することとなった人間たちを描いた『猪之噛』は、獣害の世紀を生きる我々がまさに今読むべき作品といっても過言ではないだろう。

文=すずきたけし