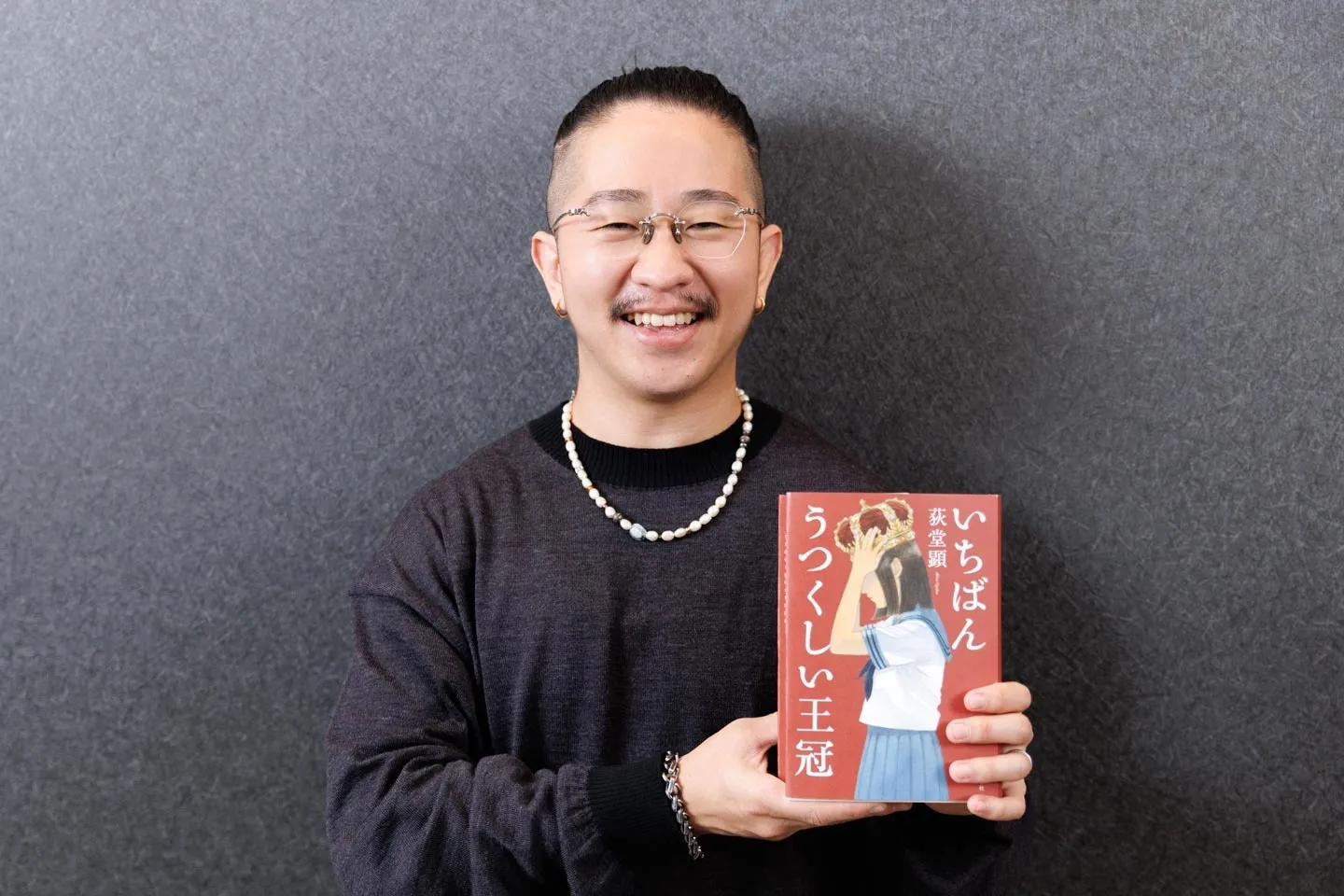

「“傷つけられた”側ではなく“傷つけた”側の物語を書きたかった」集められた少年少女たちが「演劇」を通して“自分の過去”と向き合う――『いちばんうつくしい王冠』著者・荻堂顕インタビュー

公開日:2025/11/12

十代の頃、知らず知らずのうちに誰かを傷つけていたかもしれない

――次第に、見知らぬ者同士だった8人は悩みを分かちあい、関係を深めていきます。荻堂さん自身の十代の頃の悩みや苦しみなども反映されていますか?

荻堂:実は僕、中学・高校時代には悩みがほとんどなかったんです。当時の記憶もかなり曖昧で、うっすら楽しかった、くらい。人生で初めて悩んだのは大学に進学してからです。なので、自分の経験を基にしていない分、ホノカたちの悩みをフラットに書けたのかも。今作を書くにあたって中高時代の同級生に「俺ってどんな子どもだった?」と尋ねたところ、よく教室でイタズラを仕掛けては先生を怒らせていたよ、なんて言われて。「そんなことしたっけ?」と。本当に憶えてないんですよ。高校時代はラグビー部でしたが、部活動の記憶もほぼない。

――そこまで憶えていないというのは、興味深いですね。

荻堂:ですよね。でも、憶えていないということは、知らず知らずのうちに誰かを傷つけていたこともあったんだと思います。

――ちなみに男女が8人いるのに、恋愛展開が入らないところが、かえってリアルに感じられました。

荻堂:そこは意図的にそうしませんでした。男子と女子を同じ空間に入れたからって、そうそう簡単に恋愛はしないだろう、と。それにそうするとジャンルがぶれてしまうので。

――ホノカたちのドラマと劇中劇は互いに影響を与えあい、思いもよらない着地をします。

荻堂:多くの小説や物語では、とりあえず“ごたごた”をきれいにまとめるのが良しとされますが、現実においてはそんなにきれいにまとまるものではありません。彼らはこれからも同じ過ちを犯すかもしれません。だけど肝心なのは、また繰り返してしまったときに「自分はこういうことをやってしまった」と自覚することなのだと思います。自覚が芽生えることで――今はまだ無理だとしても――いつか変われるかもしれません。それに、傷つけた相手と仲直りをすることが必ずしも全てではない。いったんこじれてしまった以上、もう関わらない方がお互いのためにいい、というのも選択としてアリなんだよ、と若い読者に伝えたかった。こういう考え方は学校では絶対に教えませんから。

――学校では教えないことを教える。それはまさに物語の果たす役割ですね。本作を書いたことで、どのような達成感を得られましたか?

荻堂:「自らの加害にどう向き合うか?」というテーマについては自分なりに書けたと思います。あと、「謝罪されたら許さなければならない」という考え方にも異議申し立てをしたかった。どうしても謝罪と許しって、セットじゃないですか。僕はそんなことはない、と思っていて。今作は「修復的司法」を念頭に置いて書きました。たとえば人が人を殴ったら、現在の司法では拘禁刑何年というふうに刑罰が下されます。一方「修復的司法」は加害者と被害者、その家族など関係者が集まって話し合うことで問題を解決する方法です。僕はそれこそが本来の司法の在り方だと思っていて、ホノカが修復的司法によって自分の罪を贖おうとするまでの姿を描きたかった。ぜひ14歳の方たちに読んでいただきたいです。

取材・文=皆川ちか 撮影=島本絵梨佳