SNSに投稿した“正直な感想”が、名誉棄損に⁉︎ SNS時代に知っておきたいデジタル社会の落とし穴&トラブル対策50【書評】

PR 公開日:2025/11/18

SNSが盛んな今の時代、自分の些細な投稿が大きな波紋を呼んでしまうことはあるものだ。また、なりすましが現れるなど、自分が被害者になるケースも少なくない。

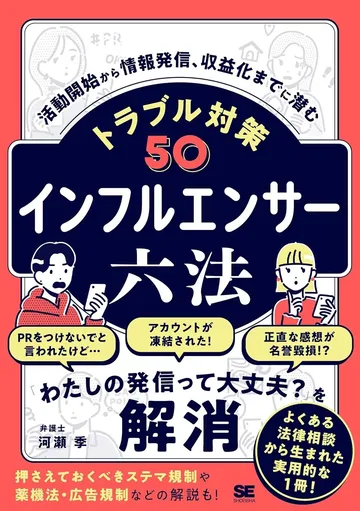

『インフルエンサー六法 活動開始から情報発信、収益化までに潜むトラブル対策50』(河瀬季/翔泳社)は、デジタル社会の今こそ備えておきたい“自己防衛書”だ。

本書は、インフルエンサーに起きやすい具体的なトラブルの事例と対策をまとめた1冊だが、インフルエンサーでない方にもおすすめしたい。なぜなら、意外と知らない著作権侵害の範囲や、誹謗中傷に関する法律・制度を知ることができ、自分の身を守る知識が得られるからだ。

■正直な感想を書いただけなのに「名誉棄損」に当たるの?

SNSは、日常で感じた気持ちの吐き場所でもある。感じた苛立ちを、そのままの熱量で投稿してしまうことも少なくない。

例えば、Xさんは訪れた飲食店で店員の対応や料理を提供するスピードに不満を感じ、「○○という店に行ったけど、店員の態度が悪く、料理の提供も遅すぎた。二度と行かない」という率直な感想を投稿。すると、店側から「事実と異なる内容が含まれており、名誉棄損にあたる」と言われてしまった。果たして、こうした個人的な感想も名誉棄損にあたるのだろうか。

著者いわく、一般的に名誉棄損が成立するには「公然と具体的な事実を摘示し、その内容が相手の社会的評価を低下させるものである」という要件を満たす必要があるという。Xさんの投稿は主観的な感想であるので、「具体的な事実を摘示した」とは言えず、名誉棄損は成立しないのが原則とのこと。

だが、「事実の摘示」を伴わない主観的な意見や評論であっても、過度に攻撃的な表現が含まれている場合や執拗に批判的な投稿を繰り返している場合は「意見評論型」という名誉棄損にあたる可能性があるので要注意。飲食店などのレビューは誰でも気軽にできるからこそ、投稿前には客観的に内容を見返すことが大切だ。

なお、近年の裁判例ではフェイクニュースを拡散した場合も、拡散行為自体に名誉棄損が認められた事例があるそう。これからは発信の仕方だけでなく、拡散の仕方も考えながらSNSを使いこなす力を身に着けることが、より大切になっていきそうだ。

■自分の“なりすましアカウント”を発見しちゃった…!

有名人じゃないのに、自分のなりすましアカウントを見つけてしまった…。そんな経験をした時はまず、なりすましアカウントのプロフィール写真や概要欄、投稿内容などのスクリーンショットを保存。証拠の確保をした後にSNSプラットフォームへ、なりすましアカウントを報告しよう。

実は、なりすまし行為は本人の社会的評価を低下させるなどした場合は名誉棄損などに問えるが、“なりすまし”という行為そのものを禁止する法は現状ない。

SNSプラットフォームからの対応には時間がかかるケースもあるので、フォロワーには「なりすましがいる」という注意喚起をし、予期せぬトラブルに巻き込まれない対策もしておこう。

著者によれば、成長中のアカウントはなりすましのターゲットにされやすいとのこと。フォロワーが少ないからと油断せず、これを機に自己防衛の意識を高めてほしい。

■生成AIで作った画像を「パクリ」と言われたら?

活用法が広まってきている一方で、法的な知識は浸透していない「AI」。近年、特にSNSで話題になっているのが、生成AIに関する問題だ。

例えば、特定の作品をトレースしたわけではないのに偶然、有名イラストレーターの作品に似てしまい、「パクリじゃないか」と言われてしまった場合は著作権侵害に当てはまるのだろうか。

著者いわく、生成AIで画像を制作した場合も重要なのは、通常の著作権侵害の判断と同じく、類似性と依拠性が認められるかという点だという。

類似性とは、作風や雰囲気だけでなく、細部の形状や色合いなど具体的な表現が類似しているかということ。依拠性は、生成AIに入力したプロンプト(指示)の内容が重要となる。例えば、特定のアーティスト名をプロンプトに入力していた場合は、依拠性が認められる可能性が高い。

一方、学習したデータをもとにAIが自動生成したデザインが偶然、特定のアーティストの作品に似ていた場合は依拠性が認められにくいと考えられる傾向にあるそう。だが、これは学説により意見が分かれるところでもあるため、まずは予防策が重要だ。生成AIには、特定のアーティストを想起させない抽象的なプロンプトを入力しよう。

AIに関するトラブルは今後、より増えていくはず。今のうちからプロンプトの重要性を理解し、安全に活用できるように学びを深めていきたい。

私たちが持っている「表現の自由」という権利は、諸刃の剣。SNSという不特定多数の人が集う場では自分を守るだけでなく、他者を傷つけないためにも投稿内容を慎重にチェックする必要がある。

私の投稿は、どんな捉え方をされ、どんなリスクを孕んでいるだろうか。本書との出会いを機にそう考えられるようになれば、SNSは今よりも心地よいサードプレイスになるはずだ。

文=古川諭香