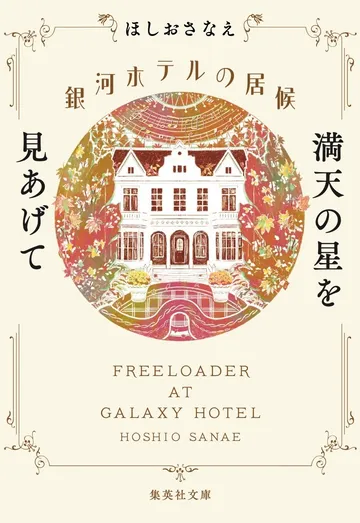

今は亡き義母へ、結婚式目前の花嫁が書いた手紙は――人気シリーズ『銀河ホテルの居候』の最新刊『満天の星を見あげて』が描く言葉の力【書評】

PR 公開日:2026/1/26

南軽井沢の静かな森に佇む洋館風ホテル「銀河ホテル」には、“手紙室”という少し不思議な空間がある。そこには千色のインクが並び、室長・苅部のワークショップを受けると、自由なインクを選んで手紙を書くことができる。様々な理由から手紙室へやってくるお客さまは、自分の気持ちを言葉にすることで、それぞれに気づきを得る――。

今の時代、手書きで字を書く行為はもはや古風ともいえるのかもしれない。だけど手紙であれ日記であれ(日記もまた自分に宛てて書く手紙といえる)、ペンを持ち、紙に穂当てて書くという行為には、デジタルの文字入力にはない“手のぬくもり”のような身体性が宿る。文字のひとつひとつに気持ちとエネルギーが注がれて、自分のなかの何かが整ってゆく。「銀河ホテルの居候』シリーズの最新作『満天の星を見あげて』(ほしおさなえ/集英社文庫)は、そういうことに気づかせてくれる。

表題作の第1話「満天の星を見あげて」の主人公は、文具店に勤める30代後半の男性・有村。仕事柄、万年筆が好きであり、手紙室に惹かれて銀河ホテルを訪れたのだが、彼の目的はもうひとつあった。それは、かつてのバンド仲間であり、今はミュージシャンとして成功した後輩・宮田のステージに足を運ぶこと。かつての友情と今の距離感、自分の人生に残るわだかまり。手紙を書く行為は有村にとって過去と現在をつなぎ、自分の感情を再構築する手段ともなる……。

第2話「誕生から死までの線分」は、銀河ホテルのダイニング料理長・吉田の物語だ。毎年、ひとり息子・直樹の誕生日に、手紙室で手紙を書き続けてきた吉田。だけどその手紙を本人に渡したことはない。直樹が20歳になる今年、「いつまで書き続けるべきか」「いつ手渡すべきか」を、父親として葛藤する。

息子への想いと共に亡き父への思いも巡るこの回では、“手紙を書く”ことが時の流れと向きあう儀式としても描かれる。言葉にすることで初めて見えてくる父子の絆、その線分が胸を打つ。

第3話「順境にあっても逆境にあっても」には、銀河ホテルで結婚式を控える女性・真奈が登場する。スクールカウンセラーとして働く真奈は、夫となる修太の母親(つまり義母)に、かつて仕事でつらいとき支えてもらった。そんな大好きな“お母さん”は、不慮の事故で亡くなってしまった。しあわせを目前にして喪失感も抱く真奈は、義母に宛てて手紙を書く。

過去と未来の交差点に立つ有村。父と自分、そして息子をつなぐ線を綴る吉田。亡き人への手紙をしたためつつ、新たな一歩を踏みだそうとする真奈。

三つの物語はいずれも、言葉を紡ぐことが人生を豊かにする営みであることを伝えてくる。そう、手紙を書く行為は他者へ届けるためだけのものではない。自らの奥深い場所へアクセスし、抑え込んできた感情を受けとめ、言葉にして外へ出すことで心は初めて整理される。

そのプロセスを室長・苅部が案内人となり、やさしく、あたたかく見守ってくれる。

読み終えたあと誰かに、あるいは自分自身に手紙を書きたくなってくる――そこにこそ、このシリーズが支持されている理由があるのだと思う。

文=皆川ちか