自分ファーストの生き方が、51歳の女性の運命を変える 生きづらさを感じたら読みたい小説『セカンドチャンス』

公開日:2022/7/30

自宅での介護の末、母を見送った51歳の麻里。子ども好きでありながら介護で結婚の機会を失い、健康診断の結果も悪い。ただただ真面目に頑張ってきた彼女が、親友の言葉をきっかけに水泳教室に通い始め、人生に活力を見出す。

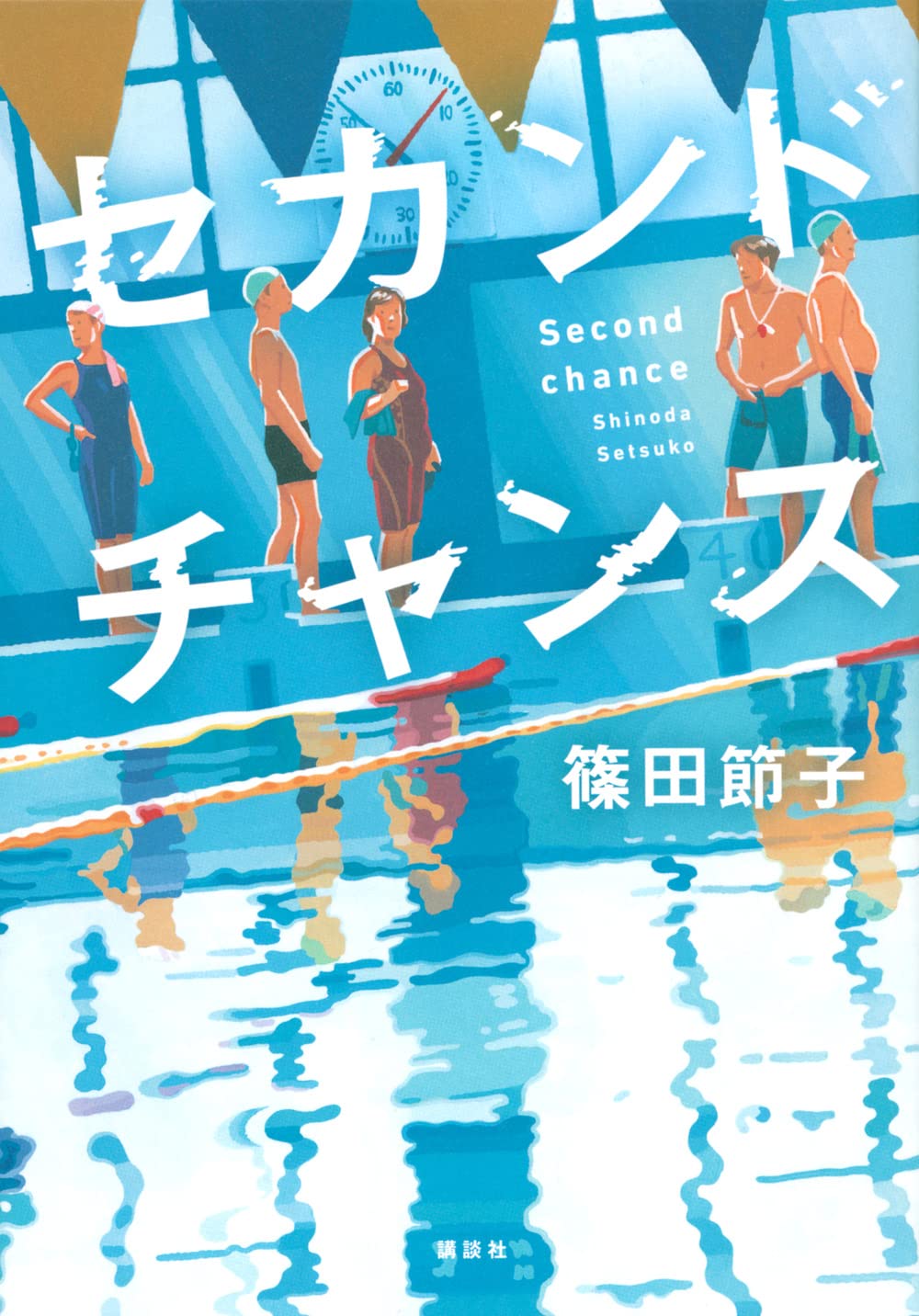

直木賞作家・篠田節子さんの最新作『セカンドチャンス』(篠田節子/講談社)は、著者の新たな試みとも受け取れる小説だ。

というのも、著者は1991年のデビュー以来、大衆文学というカテゴリーの中で多くの名作を発表しており、1997年に直木賞を受賞してからもその勢いは衰えることがない。

現在のコロナ禍を予見したかのような感染症によるパンデミックが題材の『夏の災厄』(文藝春秋)、潜入取材によって現地の革命に巻き込まれる記者の運命がリアルに描写される『弥勒』(集英社)、新興宗教のビジネスに手を出した男が主人公の『仮想儀礼』(新潮社)。

ホラーや衝撃的な事件を題材にした小説も多いが、私が特に好きなのは直木賞受賞作でもある『女たちのジハード』だ。若いOLたちを通して当時の社会の変化を表したこの小説は、発表された当時、中学生だった私にも強烈な印象を残した。

2020年には、その功績が評価され、科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた人に贈られる紫綬褒章を受章した。

自らも介護経験のある著者は、近年、介護をテーマにした小説をいくつか発表していて、その多くは老々介護のリアルを描いたシリアスなものである。

しかし本作はそれらとは異なり、介護を終えてからの女性が活力を取り戻していく過程を描写しており、今の時代の需要にも合った著者の実験作と言えるだろう。

主人公の麻里は頼み事をされたら断れず、逆に自分がお願いをするときに断られたらすぐに諦めてしまう性格だった。

断られたらすみませんと引き下がり、ぶつぶつ言いながら自分で負担を背負い込む。友人の間でも、兄や親類との関係でも、そんな生き方しかしてこなかった。

そんな麻里とは対照的にさっぱりとした性格の親友・千尋は、麻里に“これからは「自分ファースト」で生きる”よう背中を押し、それを受けて麻里は水泳教室に通う決意をする。

水が苦手な麻里だったが、生徒の健康維持のため理論重視で泳ぎを教えるコーチの岸和田や、力士のような体型の中年男性・古矢、大会での勝利を目指し鍛え上げた体でストイックに泳ぐ伊津野、天才的な泳ぎのセンスを持つ知的障害のある青年・祐一など、人との出会いや継続して水泳教室に通い続けることによって健康を取り戻し水泳もうまくなっていく。

そして麻里自身の考え方にも変化があった。

考え込むことはない、気に病むこともない、頭と心を空っぽにして「頑張れ」ばいい。単純に努力して生きていけば、人生はそう辛いものではない、という気がしてくる。

やがて麻里は、古矢や伊津野たちと民間のフィットネスクラブ主催の短水路大会に出ることを決意する。

麻里には非現実的な幸運は訪れない。しかし自らの選択で自分ファーストの生き方を体得していく。大会の直前、身内の集まりに来てほしいと頼まれ断る彼女は、もはや周囲に気を遣い疲れ果てていた人物ではない。

心持ちを変えることは、年齢に関係なく誰もが自分しだいでできることだ。「年もとったし、自分はもう人生で輝くことがない」と感じている50代以上の人たち、そして年を重ねることに不安を感じている40代以下の人たちにもぜひ読んでほしい小説である。

文=若林理央