地下から一時外出した3人が6人に増えて戻って来た!?/方舟⑤【2022年話題のミステリを試し読み!】

公開日:2023/1/1

『週刊文春ミステリーベスト10』国内部門で第1位に輝き、『このミステリーがすごい!2023年版』国内編第4位にランクインしたミステリ小説『方舟』(講談社)。著者は2019年に『絞首商会の後継人』で第60回「メフィスト賞」を受賞した、夕木春央氏だ。

舞台は、山奥の謎めいた地下建築。大学時代の仲間5人と従兄と地下建築を訪れた主人公。さらに偶然近くにいた3人家族もともに過ごすことになるが、やがて一行は地下に閉じ込められてしまう。そんななかで殺人事件が発生! 脱出するには1人の犠牲が必要で、生贄は犯人がなるべきだ。 タイムリミットはおよそ1週間――。

有栖川有栖氏、法月綸太郎氏など、名だたる作家や書評家が絶賛する傑作ミステリの冒頭を、全8回で試し読み!

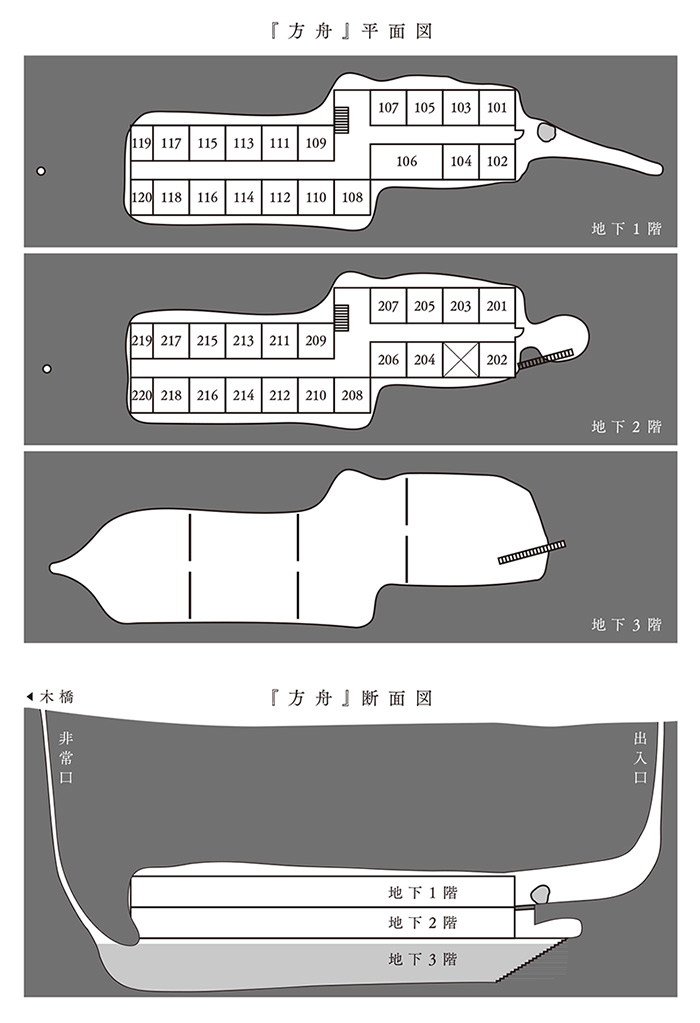

それは館内図と呼ぶには少々不親切だが、建物全体の構造の分かる図面だった。建造当時のものらしく、紙はひどく黄ばんでいる。

図面の上部には、後から書き加えたように、ボールペンで『方舟』と記してあった。この地下建築の名称らしい。

『方舟』は、僕らが見て来た通り三層構造で細長く、中ほどで逆Z字状に折れ曲がっている。図面によれば、地下三階は、地下一階、地下二階とは違って細かく区分けされておらず、いくつかの大部屋があるだけのようである。僕らが入って来た出入り口は西側に位置していて、地下三階の東側に、地上へのびる別の出入り口があるらしい。

「こっちは多分非常口的なやつっぽいですね。これも、あの出入り口と同じような上げ蓋で地上に繫がってるんです。実は、俺らが歩いて来た途中に非常口の方の上げ蓋があったんすよ。多分誰も気づかなかっただろうけど」

あの、橋を渡ってすぐのあたりに、もう一つの上げ蓋があったのだそうである。僕はもちろん、そして翔太郎も気に留めてはいなかった。あそこを通ったときはすでに暗くなり始めていたから、気づかないのが当然である。

「裕哉君はその非常口の中を見てみたのか? この図面通りで間違いない?」

「あ、はい。非常口の方から一応降りてみたんすけどね。はしごみたいなのを伝って、ちゃんと地下三階の天井の近くにたどり着いたんすけど、三階は水でいっぱいだったんで。そのまま戻ったってだけです」

「非常口って言うとさあ」

さっきから気になっていることがあった。

「これ何なんだろ?」

僕はデスクの上を指差す。

そこにあったのは、二つの液晶モニターだった。小学校の図書室にあったような、古い十五インチのモニターである。その、それぞれのベゼルの部分に、まさに今話していた「出入口」「非常口」という文字が油性ペンで殴り書きしてあるのだ。

「あ! それ、俺も前来たときから気になってた。これさあ、監視カメラのモニターっぽいんだよね。『出入口』と『非常口』ってなってるじゃん? 明るいときに見たらさ、上げ蓋の近くにカメラらしきものがあった。木の上に設置されてんだけどさ。西側の出入り口と、東側の非常口のどっちにもあるんだわ。

だからこれ、多分その映像が映るんだと思うんだ。だけど、前は電気なかったから確かめらんなかったんだよなあ」

そう捲し立てながら、裕哉は二つのモニターの電源を順番に入れた。

「お、生きてるっぽい? ――あ、すげえ、映るじゃん」

小さな、ジーッという機械音と共に、古いモニターは監視カメラの映像を映し出した。

もう日は暮れ切っていたから、それは木版画みたいな映像ではっきりしない。カメラも、モニターと同様古いもののようで、あまり鮮明ではなかった。

それでも、地上の枯れ野原を映しているのは分かる。月明かりで、どちらの映像にも、真ん中らへんにぼんやり上げ蓋らしいのが見えた。誰かが出入り口か非常口に近寄れば、すぐに分かるようになっている。

裕哉は、二つの画面の上げ蓋を指でなぞりながら言った。

「そうそう。こっちが入って来た出入り口。で、こっちが、橋の近くの非常口な」

「じゃあ、この二つは百メートルくらい離れてることになる訳だね」

「あ、そっすね。そんくらいすね。東と西で。どっちかが外部の人に見つかっても、もう一方から逃げられるようにってことですかね?」

翔太郎に、裕哉はそんな返事をした。

カメラを設置するのも、なかなかの手間だったはずである。呆れながら僕は言った。

「厳重だなあ。ほんと、どんな奴らが使ってたんだ? ここ」

「案外、新興宗教の集団が特殊な修行をしてた、とかかもな。外部の侵入者に備えるにしてはカメラの付け方がおかしいからね。脱走を警戒するためのものらしく見える」

翔太郎はそう答えた。

なかなか説得力のある説だった。僕は、黄ばんだ図面の上部に記された、『方舟』の文字をもう一度じっくりと眺めた。

「これって、やっぱり旧約聖書のノアの方舟から取ったのかな」

「まあ、それくらいしか由来は思いつかないね」

大学生のころに、文化人類学の講義でパラパラと聖書をめくったのを僕は思い返した。あまりにも有名なノアの方舟の物語は、分厚い旧約聖書のほんの最初のあたりに載っていた。

世が乱れ、暴虐が地に満ちたとき、善良なひとであったノアは啓示を受ける。曰く、神はひとを滅ぼすことに決めた。ノアには方舟を造り洪水に備えよという。方舟が完成し、ノアとその家族、またすべての生き物の雄と雌とがそれにはいると、洪水が地上を見舞う。――そんな話である。原典の記述は物語として読むには淡白だが、それを題材にした説教や、あるいは小説や映画では、洪水が来ることなど信じず山の上に方舟を造るノアと家族を嘲笑う人々が描かれることが多い。

山奥に建てられた、船のような構造の建築。後付けかもしれないが、『方舟』というネーミングには合点がいく。過激派だか新興宗教だかの人々にとっては、ここは救済を待つ場所だったのかもしれない。

僕にとっては、それは悪い冗談でしかなかった。この不穏な地下建築には救済など見当たらない。見つかったのは拷問器具くらいである。

一緒に来た中にも、信心深いものも強い政治思想を持つものもいない。どうやら僕ら一行はノアの一族ではなく、ここを建てたものたちを嘲笑う側だった。

「あれ? 何してるんですか?」

機械室で僕らが騒いでいるのを聞きつけて、開けっ放しだったドアからさやかが顔を覗かせた。

すると、立て続けに、さやかを探していたらしい花がやって来た。

「あれ、さやか、ここにいたんだ。なんか、写真とか撮ってた?」

「あ、はい。こんなとこ多分もう来ないし、記念にと思って」

彼女はあちこちの部屋を覗いて、写真に収めていたようである。

「別にいいんだけどさ、一応ネットに上げるのとかはやめといた方が良いよ。ここ使ってた人らに見つかるとかしたらめんどいかも」

「あ、確かに。やめとこ。撮るだけにしときます」

さやかと花がそんな話をしていると、さらに麻衣と隆平が一緒にやって来た。

僕ら以外の四人も、建築の内部が気になって、それぞれ探索をしていたらしい。七人が機械室に顔を揃えることになった。

みんなはモニターの電源が点いているのに意外そうな顔をした。

裕哉は、三階の浸水のことや、非常口のこと、監視カメラのこと、これまで僕と翔太郎を相手に話したのと同じ説明を、彼らに繰り返した。

「――うん。まあ分かったんだけど」

花が、裕哉を遮った。

「実はさ、うち、ちょっと外出たいんだ。昼間に彼氏から連絡来てて、今日中に返事しとかないとさ、留守の間に家来ちゃうかも」

そう言って、花は手に持ったスマホをさする。

裕哉は頭を搔く。

「いや――、でも、この辺は電波厳しそうだけどなあ」

「うん、だから、ちょっと試してだめだったら諦めるんだけど。誰か来てくんないかなあ」

真っ暗な山奥だから、一人で出歩くのは誰でも怖い。

「そんなら、俺一緒に行こうか?」

しかし、花は、裕哉と二人で外に出るのが嫌そうだった。

察したさやかが、すぐに助け舟を出した。

「じゃあ私も行くだけ行こっかな。多分仕事の連絡来てるし。いいですか?」

「あ、さやかも来る? ありがと。それがいいな」

話がまとまった。花、さやか、裕哉が、一時外出をすることになった。

三人が出て行くと、隆平が、僕の背中越しにモニターの暗い映像を睨んだ。

「それ、本当に映ってんの?」

遠目には、接触不良で何も映っていないようにも見える映像である。

しかし、僕が答える前にモニターに動きがあった。

「おっ、花たちだ」

出入り口の方の監視カメラに、電波探しに向かった三人が上げ蓋を上げて出てくるところが映った。

先頭の人影がカメラに手を振る。これが裕哉で、続く、派手な上着を着ているのが花だった。その後ろにはさやか。もちろん顔は暗くて分からない。

少しすると、非常口の方のカメラにも、三人がスマホの明かりを手に歩いてゆくのが映った。木橋を渡って高台に向かい、電波が入らないかを試しに行くようである。

「へえ、映ってんのか」

隆平は、納得したように呟いた。

それから彼と麻衣は、裕哉がデスクの上に放り出していった品物を手持ち無沙汰に触ったりしていた。やがて、飽きると隆平は麻衣の手を摑んだ。二人は機械室を出て行った。

僕と翔太郎は機械室に留まって、ぼんやりとモニターを眺めていた。

所在なさに、意味のないことを僕は従兄に訊く。

「みんな何か食べたのかな?」

「さあね」

地下建築の見学に気を取られていた様子だから、みんな食事はまだかもしれない。

三十分あまりで、裕哉たちは帰って来た。監視カメラのおかげで、彼らが戻ってくるのがすぐに分かる。

しかし、裕哉たち一行の様子はおかしかった。

「あれ? なんか増えてない? ――そんな訳ある?」

出入り口のモニターに映る人影が、三つから、六つになっているのだ。

ホラー映画みたいなことが起こっている。僕と翔太郎は機械室を出て、何かがあったらしい一行を、鉄扉の前まで迎えに行った。

鉄扉を開け、最初に入って来たのは裕哉だった。続いて花。上着に泥がついていて、どうやら転んだようである。

それからさやか。

そして、彼女の背後に、怯えた様子の、三人連れの親子。

白髪まじりの角刈りで、五十代と見える、太い黒縁の眼鏡を掛けた父。少し太り気味で、ショートヘアの母。少し厚ぼったい唇をした息子は、中学生くらいに見えた。

さやかが、僕らの顔を見るなり真っ先に説明した。

「あの、こちらの人たち、道に迷っちゃったっていう話なんですけど――、それで、一緒に来てもらったんです。一応屋根のあるところがあるからってことで。えっと、きのこ狩りをしてたんでしたっけ?」

父親が答える。

「ええ、そんなようなことで。すいません」

きのこ狩りというと、季節ではあるが、それにしても、ずいぶん山奥までやって来たものである。

ここは別に僕らの住処というのではないが、ともあれ、食堂に招くことになった。

廊下を歩きながら、襟首の杉の葉をはたき落とす花に、僕はそっと訊いた。

「スマホは繫がった?」

「いやもう全っ然だめ。この辺全部、電波死んでる。ここ使ってた人らさ、ネット繫がらないのが嫌で出てったんじゃない?」

それも一理あるかもしれない。

<第6回に続く>