いのちある“植物”を絵本に織る いわさゆうこさんインタビュー(前編)「どーんと やさい」シリーズ

公開日:2023/11/19

子育て時代に描いた『どんぐりノート』(文化出版局 共著)をはじめ自然観察ノートのシリーズがヒットして、絵本作家の道を歩んできたいわさゆうこさん。2012年にスタートした「どーんとやさい」シリーズ(童心社)は、畑で育つ野菜の姿をリアルに描き、注目を集めます。なぜいわささんの描く野菜は生き生きとして魅力的なのか、絵本の制作方法やこれまでの道のりを伺いました。

土の匂いがしてきそうな野菜にわくわく

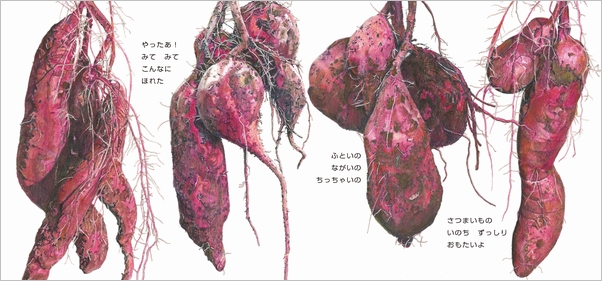

ごろんずっしり さつまいも

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

さつまいものなえ、畑にうえよう! 太陽のちからをはっぱにあつめて、ねっこにおくると、ずずんとねっこがふくらんで……?

いろんなさつまいもや、ほかのいもも紹介。

最後はみんなでいもほりするよ!

生命力豊かなさつまいもの魅力を、たねいもから、収穫まで、美しい絵で力強く描きます。「どーんと やさい」シリーズ10作目です。

――「どーんとやさい」シリーズが誕生したとき、今までにない、野菜そのものの存在感に圧倒され、ときめきました。『きゃっきゃ キャベツ』から始まったシリーズは『ごろんずっしり さつまいも』で10冊目ですね。

『きゃっきゃ キャベツ』『つやっつや なす』『どっかん だいこん』を2012年に刊行してから11年経ちます。振り返ると、作業には数年かけましたが1年に3冊なんて最初の年はがんばりましたね(笑)。

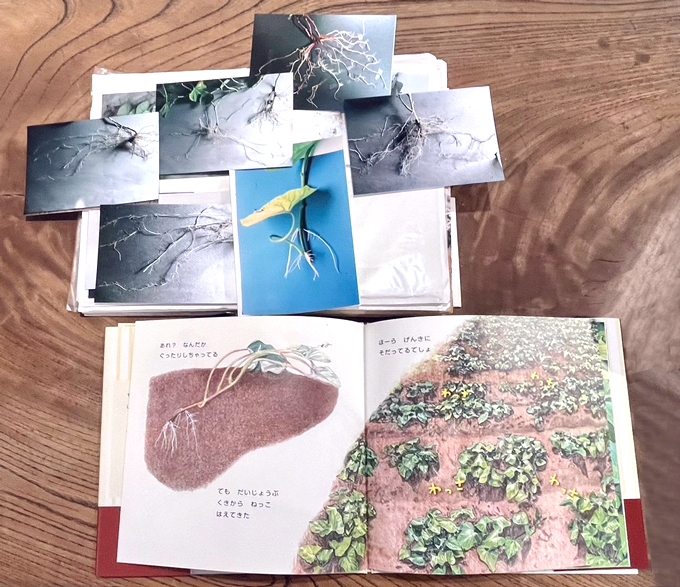

1つの野菜を描くため、数年は畑を観察します。『ごろんずっしり さつまいも』は、約2シーズン、折にふれて畑のさつまいもに会いにいき、時にはまわりの土をほってみたりして、さつまいもの葉っぱや根っこが育つ様子を観察しながら描き上げました。

――大きく育ち、土がついたほりたてのさつまいもからは、土の匂いがしてきそう。いもほりのワクワクする楽しさがよみがえります。

さつまいもは根っこの一部がふくらんで私たちが食べるおいもになりますが、根がどんなふうに伸びて、太っていくのか、時間をかけて観察を重ねました。ふだんは見ることがない、土の中でさつまいもが大きくなっていく様子を楽しんでもらえたらと。「どーんとやさい」シリーズでは、私たち人間が調理する前、スーパーなどで売られる前の、いのちある“植物としての野菜”を描いています。

――だから、土に根を張る姿がたくさん描かれているのですね。描くために野菜を育てたりもするのですか。

基本的にはいろんな畑に通って取材させてもらいます。さつまいもは、編集者さんのご実家が東京近郊でさつまいもを作っているということで、畑に取材に行かせてもらい、いもほりもさせてもらいました。

でも、気になるところをちょうどいい状態で見られるわけじゃないから、家のベランダのプランターでちょこっと育てたりしますよ。さつまいもは、いもから芽が出て、伸びてきた茎を切って1本1本植えると、はじめはぐったりしているけど、根が生えるとピンとなるの、おもしろいでしょう。確認したいところは自分で育ててみて描くことが多いかな。

「私のからだの中には畑がしみこんでいる」

―― そもそも、なぜこのシリーズを手がけることになったのか、きっかけを教えてください。

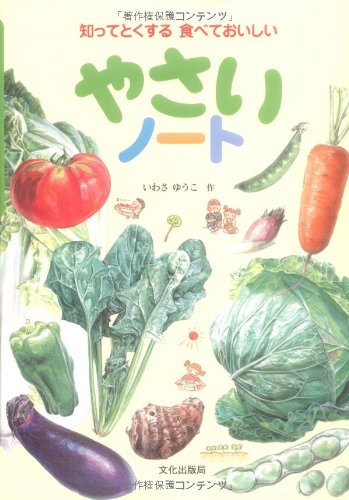

きっかけは、童心社の編集者の方が「野菜が主役の絵本をつくりたい」と私に声をかけてくださったことです。その方は、育児休業中に子育てや食事作りと向き合う中で「人が主役じゃない、野菜を主役にした絵本が必要だ」という思いが募って、本屋さんでたまたま私の作品『やさいノート』(文化出版局)を見つけてくださって。リアルな描き方の野菜がいいと思われたようです。

やさいノート

作:いわさゆうこ

―― 声をかけられたときはどんな気持ちでしたか。

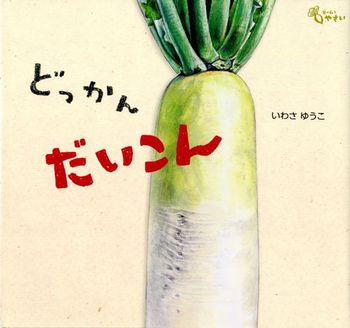

「野菜が主役と言ったって、どんな絵本がつくりたいんだろう?」と……(笑)。当時、野菜を料理の材料としてでなくキャラクター化もしてない、しかも図鑑じゃない、野菜そのものの出自がわかるような「大根なら大根だけを取り上げる」という子ども向けの絵本があまりなかったのよね。

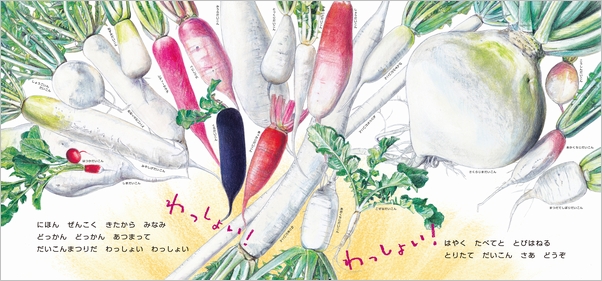

どっかん だいこん

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

「どかーんと おかれた どっかん だいこん。白いぞ、おもいぞ、今が旬。」

「あおくびだいこん」に「しろくびだいこん」。

ながーいながい「ねりまだいこん」に、まるまるふとった「しょうごいんだいこん」。

毎日の食卓に登場する大根だけど、知っているのはほんの少しのこと。

世界中の大根や、大根畑で育つ様子。そして大根の花は?種は?

この1冊でいろいろな大根に出会えます。

―― 新しいタイプの野菜絵本を考えることになったのですね。

私は実は、小学校2年生まで畑のどまん中に暮らしていました。宮城県の、近くに泥炭層の湿地帯がある田園地帯。4、50分歩けば太平洋で、住所は「北泥沼」というところです。家の裏には小川があり、家の前は叔父がやっていたブドウ園や、母が耕す野菜畑があり、田んぼや畑が広がる場所です。近くに友達も住んでいないし、小学校までも歩いて3キロはあるし。畑の草木が私の友だち(笑)。そんな原体験があるので「私は畑を知っている」「私のからだの中には畑がしみこんでいる」と思っていました。その感覚があったからこの絵本の仕事を引き受けられたのでしょうね。

―― 自然豊かな土地で育ったいわささんの感性と、編集者さんの思いが噛み合ったのですね。

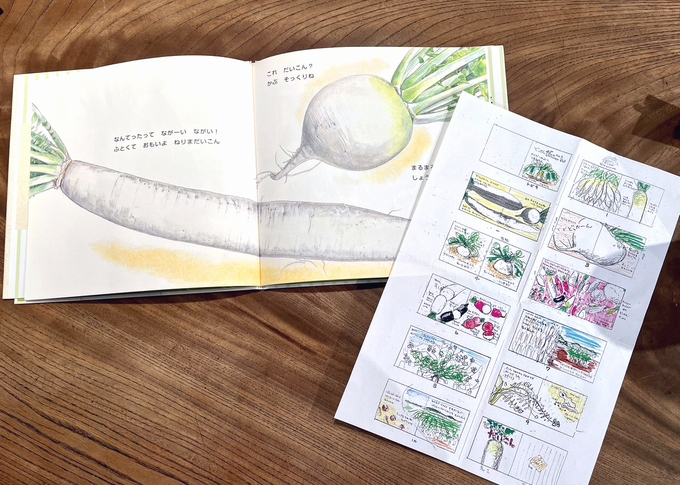

自分なりに考えて、「野菜の本だったらこんなのどう?」と大根やキャベツの小さなラフを何冊かつくって編集者さんに渡すと、すぐ進めて下さいということになりました。細かい表現の修正はもちろんありましたが、私がつくったラフがほぼ生きていると思います。

野菜が畑でどんな顔をして生まれて、どうやって育っていくのか……。野菜の特色をどんなふうに表現すれば、子どもに伝わる1冊になるのか。そのあたりの絵本づくりへの考え方が互いに了解できたんでしょうね。

野菜だって元々はそのへんに自力で生きていた

―― 小2まで畑の中にある家に暮らして、その後はどうされたんですか。

現在の岩沼市という町に引っ越して、高校からは仙台まで汽車通学。美術大学進学を機に東京に出てきました。

大学卒業後は、アルバイトやイラストなどで生活し、教師や会社務めも少し経験しました。江戸時代から続く糸あやつり人形劇団で2年ほど美術の仕事をしたことから、芝居の世界に興味が移り、20代後半を過ごしました。そののち子どもが生まれ、子どもの学校で、親子で山登りをする会をやっていた大滝玲子さんと出会い、『どんぐりノート』の元になる冊子を作りました。植物への知識がなさ過ぎたので、自然観察の会に入って野山を歩くようになりました。植物はもちろんですが野菜畑も気になり「オクラがなってる!」と嬉しくなったり「こうやって生えてるんだぁ」と感心したり……おもしろくてつい仲間から遅れちゃったりとかね。

―― それが『やさいノート』を描くことにつながっていったのですね。

ちょうど世間でおいしいものへの欲求が高すぎて、素材の“生きものらしさ”が置き去りになっていることへの違和感を感じていたこともあります。植物としてのそれぞれの出自、経歴、みんな知ってるのかなと。……そういう気持ちがありました。

――『やさいノート』を見た編集者の依頼で「どーんとやさい」シリーズに取り組んでもう10作になりますが、1作1作、どのように準備するのですか?

70年以上生きてくると、世の中にどんな野菜があるかはなんとなくはわかるんですよ。でも私の拙い知識だけじゃなく、何か大事なことを足していきたいと思って。情報だけあふれても、本質的なものが伝わらなければ意味がないから、いろいろ調べたり観察したりしながら「この野菜って、何がおもしろいんだろう」「どこが特徴なんだろう」と考えます。

野菜は、ずーっと遡ればただの野っ原の草で、人類がそれを食べようとして何千年もかけて少しずつ変えてきた歴史がある。営営と続いてきた人類の作業の先に、“野菜”という特殊な世界ができあがっているんですよね。

だからあまり情報過多にしないで、「人間が食べようとした植物」だという根っこの部分を、絵やリズムやことばで伝えることを大事にしています。種から芽が出て、育って、いちばんいいときにいいところを私たちはいただいている。「野菜だって、私たちと同じ、いのちだよ」という思いを込めて描いています。

きゃっきゃ、どででん、ぼっこん、つやっつや

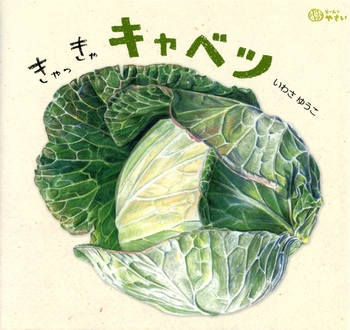

きゃっきゃ キャベツ

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

キャベツ畑に行ってみると、ちびっこ芽キャベツ、色あざやかなむらさきキャベツ、青汁のもとのケール、花のようなはぼたん……いろんなキャベツがありますよね。 最後に畑にのこったキャベツからはぐんぐん茎が伸びて、やがて種ができます!私たちの栄養となる、元気な畑の野菜たち。そんな野菜たちが、リズミカルな言葉といっしょに動きだします。

幼・保・小低の子どもたちが、楽しみながらやさいにふれられるシリーズ。

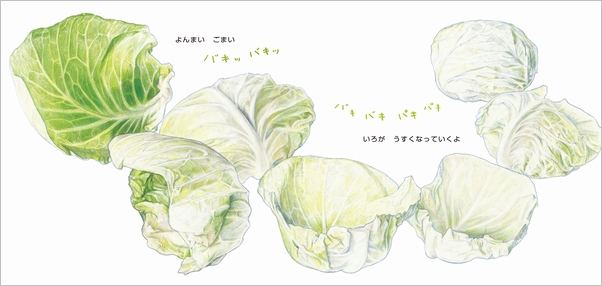

――タイトルの『きゃっきゃ キャベツ』『どででん かぼちゃ』という音の響きが、それぞれの野菜のみずみずしい迫力にぴったりですね。

「きゃっきゃ」は、キャベツの葉っぱをどんどんむいていくときの音で、はずむ気分を表しています。「ずっしり おもたい ふゆの キャベツ ばさばさの はっぱ ボキッ」「にまい さんまいボキボキッ」「バキパキパキ いろが うすくなっていくよ」「キャベツ ちいさくなっちゃった でも まだ むける きゃっきゃと むくよ どこまで むける?」

言ってしまえば、奇想天外なストーリーも冒険のワクワクも何もない本です。それをどうにかして、子どもたちにキラキラした目で見てほしい。そのためには、どんなことで読者を引きつけて、どんなふうに展開していったらいいのか。音とかリズム、デザインも含めて、編集者さんも私も一所懸命に考えました。

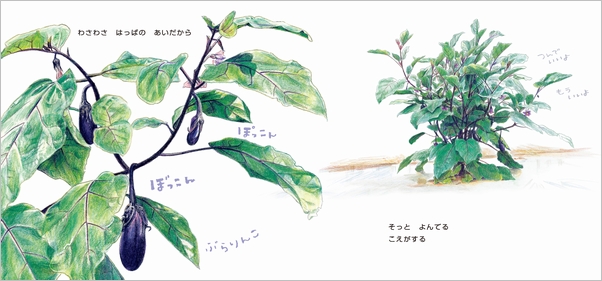

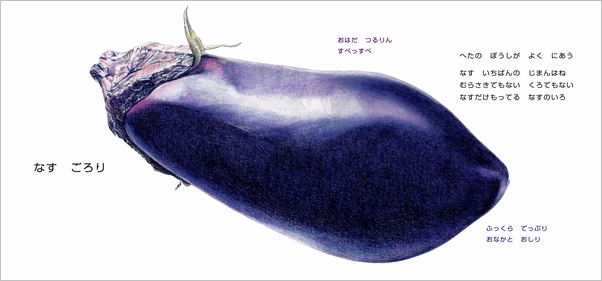

――『つやっつや なす』のナスが実る「ぼっこん ぽっこん」というオノマトペ、濃い紫色のツヤも感動的でした。画材は何を?

つやっつや なす

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

あつい夏。なす畑では、つやっつやのなすがとれました。

ぼっこん ぼっこん つぎつぎに、いろんな種類のなすが登場!

秋がきて、冬がきて…次の夏も、なすはきれいな花をつけて、やがてたくさんの実がなります。

主にパステルペンを使っています。パステルというチョークみたいな粉状のものを鉛筆状に固めたものです。色鉛筆よりやわらかく、色も伸びるし、層を重ねていくと油絵みたいな表現感覚にも近い。紙は、デッサンやクロッキー用の薄いペラペラの紙。つるつるしすぎず、引っかかりすぎず、パステルペンののりがいいんですよ。繊細に描き重ねて表現していく作業に向いています。この組み合わせが私の描き方とも相性がいいし、野菜の素材感……つまり生命体でありかつモノとしての物質感・立体感を描き出すというテーマにも相性がいいなと思っています。

畑に残された野菜、最後はどうなる?

――描くとき大変だった野菜はありますか?

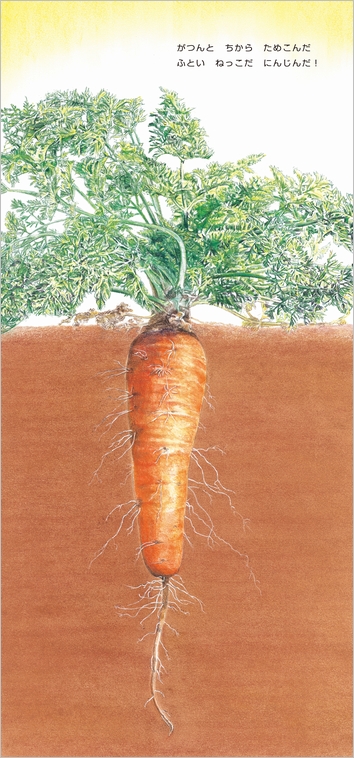

にんじんかな……。細かい葉っぱを全部描くのが大変でした。葉っぱも花も、根性がないと描けない(笑)。

にににん にんじん

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

土の中、ほそーいねっこがだんだん太くなって、にんじんに! むらさき色のにんじん、長いにんじん……いろんなにんじんがあるよ。

―― たしかに、にんじんは葉も花もびっしりですね。個人的には『きゃっきゃキャベツ』の最後、畑で枯れてしおれたキャベツを突き破って茎が伸びて、春に黄色い花を咲かせる様子にびっくりしました。「こんなふうになるんだ!」と。

ずっと畑にある野菜、最後はどうなるのかって、ふつう子どもたちは知らないですよね。収穫されちゃうから。力不足かもしれないけれど、植物が持っている湿気や、生理的な空間を絵にしたいと思っています。目には見えないけど、生きて、呼吸して、光合成をして……自らエネルギーを作り出している。暑いとぐたっとしたり……。野菜という植物としての「生命体」を描くことがいちばんで、それさえできれば、キレイでもきたなくても、茶色く枯れてしおれていたとしてもいいんじゃない?と。

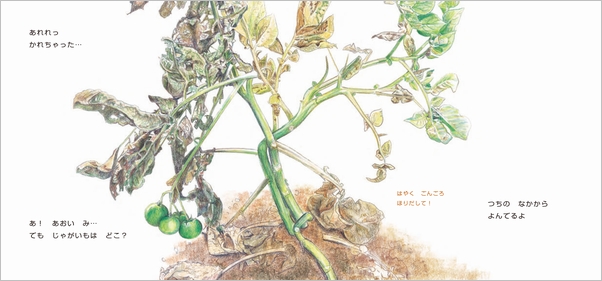

ごんごろ じゃがいも

作:いわさゆうこ

出版社からの内容紹介

つちの中からごんごろ、ごんごろ。だんしゃくいも、メークインなど、いろんな種類のじゃがいもが登場します。たのしい音と力強い絵で、畑の野菜の生命力を伝えます。

この絵もなかなか目にしないでしょ、じゃがいもってトマトの仲間なんだけど、青い実がトマトにそっくりで。でも毒ですからね。

――地上の茎は枯れ、食べられない青い実がなっているのに……まさか地中においしいじゃがいもがごろごろ育っているとは……!

現実に子どもたちを畑に連れて行くことはできないけど、絵本の前にいて、絵本を開いたときに、自分がその畑に立っている気分になるような、植物を描くことがこのシリーズの使命。

「畑にいって、あなたは今、この野菜を見ているんだよ」という感覚が伝わればと願っています。

>>後編では、いわささんの作家活動の原点、どんぐりとの出会いや、コロナ禍で描いた『おちばのほん』『はっぱのほん』について伺います。

インタビュー・文:大和田佳世(絵本ナビライター)

編集:掛川晶子(絵本ナビ編集部)