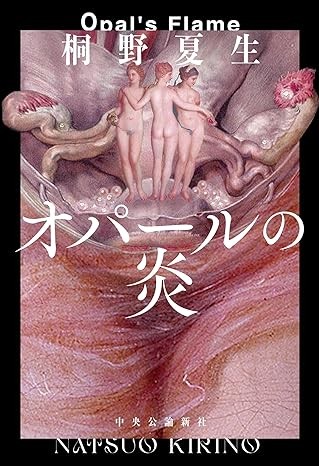

桐野夏生、最新作『オパールの炎』。ピル解禁を訴えた女性をモデルにしたセミフィクション小説。謎多き女の本当の姿とは?

PR 公開日:2024/6/26

最近、初めてテレビの生放送番組に出演した。自分がどう映っているのか不安だったので、終わってから配信サイトで見ると、自分の顔が正面を向いている時と横を向いている時で異なり、自分のコメントに対する周囲の反応も正面と横で印象が異なるのだと気づいた。直木賞作家の桐野夏生さんの最新の小説『オパールの炎』(桐野夏生/中央公論新社)を読んでいると、その時の気持ちがよみがえってきた。

私は本作について、事前にいろいろな情報を得ていたが、いったん私はそれをゼロにして読み始めた。最初は登場人物の話し言葉のリアルさから「エッセイに近い小説」という印象を受けた。しかしオムニバスの短編小説のように話し手が変わると、そこには現代の社会問題や、その社会問題に対する偏見や考え方を話し手それぞれが持っていると気づき、同時に私の胸も波打った。話し手全員が語るのはある女性のことだ。1970年代に、ピル解禁同盟というものがあり、そのリーダーだった塙玲衣子である。彼女のしていたことを語る時、どの話し手も自分の考えがこぼれ落ちる。たとえば私は日本の中絶手術が非常に苦痛を伴うことに疑問を呈しているため、本作で話し手の女性のひとりが「あれは中絶せざるを得ない状況の女性、そして産もうとしない女性を罰している」と言った時はうなずいた。一方、ある男が女性の「生理の血」についての話は生々しくて聞きたくないと悪びれず言った時は心底腹が立った。

ところで、この小説における聞き手はだれなのだろうか。読者は気になると思うが、それは読み進めなければ明かされない。話し手と塙の関係の濃淡にかかわらず、だんだんと塙がどのような人生を歩んできたのかが、あぶり出されていく。謎めいた塙の視点で小説を紡ぐのではなく、彼女についてさまざまな人物に話を聞くという手法は独特で、それによって時代の変化やそれぞれの話し手の価値観がどんどんと表出する。

一度読んでから、私は事前に聞いていた情報を頭に入れて再び本作を手に取った。塙にはモデルになった人物がいる。榎美沙子さんという女性解放活動家だ。「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合」の代表として、安全性のあるピルを解禁するための活動を行った人物である。不倫中の男性の職場に複数で押し掛けるといった過激な言動でも注目を集めていた。「日本女性党」を立ち上げ、党首として国政に進出を図るも敗北し、引退している。

私どころか両親も学生運動の世代ではないので、最初は榎美沙子さんという人物を知らなかった。しかしページをめくるにつれて、どのような人物か輪郭が明らかになっていく塙(榎)への探求心がどんどんと高まった。作者の桐野夏生さんは、あえて塙を話し手にしないことで、読者たちと本作のさまざまな話し手を巡り合わせ、小説の楽しさだけではなく、社会問題について考えるきっかけをも作ったのではないだろうか。そのことによって、塙への関心をふくらませていった読者は私だけではないだろう。

現在、塙のモデルである榎さんは消息不明である。しかし著者は、塙にひとつの結末を迎えさせた。ノンフィクションの様相を呈しているかと思いきや、本作はやはりフィクションの小説なのだ。

塙の人生をたどると、榎美沙子さんについて詳しくなる。塙の人生と榎の人生の共通点は非常に多い。しかし本人からではなく関係者から、さまざまな時代の縞の話を聞くという構成は巧妙で、「あなたはこの話し手の言葉についてどう思う?」と問いかけられているような気持ちになる。

私は、読者の感情を独特の作風で突き動かすことは大作家しかできないと思っている。本作で、私は桐野夏生さんの目論見にずぶずぶとはまり、快感をおぼえた。私は一度本を閉じ、この記事を書き終えたら、再び本作を読もうと思う。読めば読むほど、新しい発見があるはずだ。自分を顧みるきっかけと、読書の楽しみを両方味わえる。そんな小説はなかなかない。

文=若林理央