「動物に変身!」2・3歳でも楽しく学べる「防災ポーズ」とは? 災害時に身を守るために、幼児期からおうち防災をはじめよう!

公開日:2025/1/7

防災の意識は高まっているけれど、災害時にどうしたらいいのかを小さな子どもに教えるのは難しそう。「防災訓練は保育園(幼稚園)におまかせ」「もうすこし大きくなって理解できるようになってから」と考えている人も多いのではないでしょうか。けれども、災害時にとっさの行動で身を守るには、おうちでの繰り返しの訓練が必要で、それを小さいうちから覚えることもできるようです。

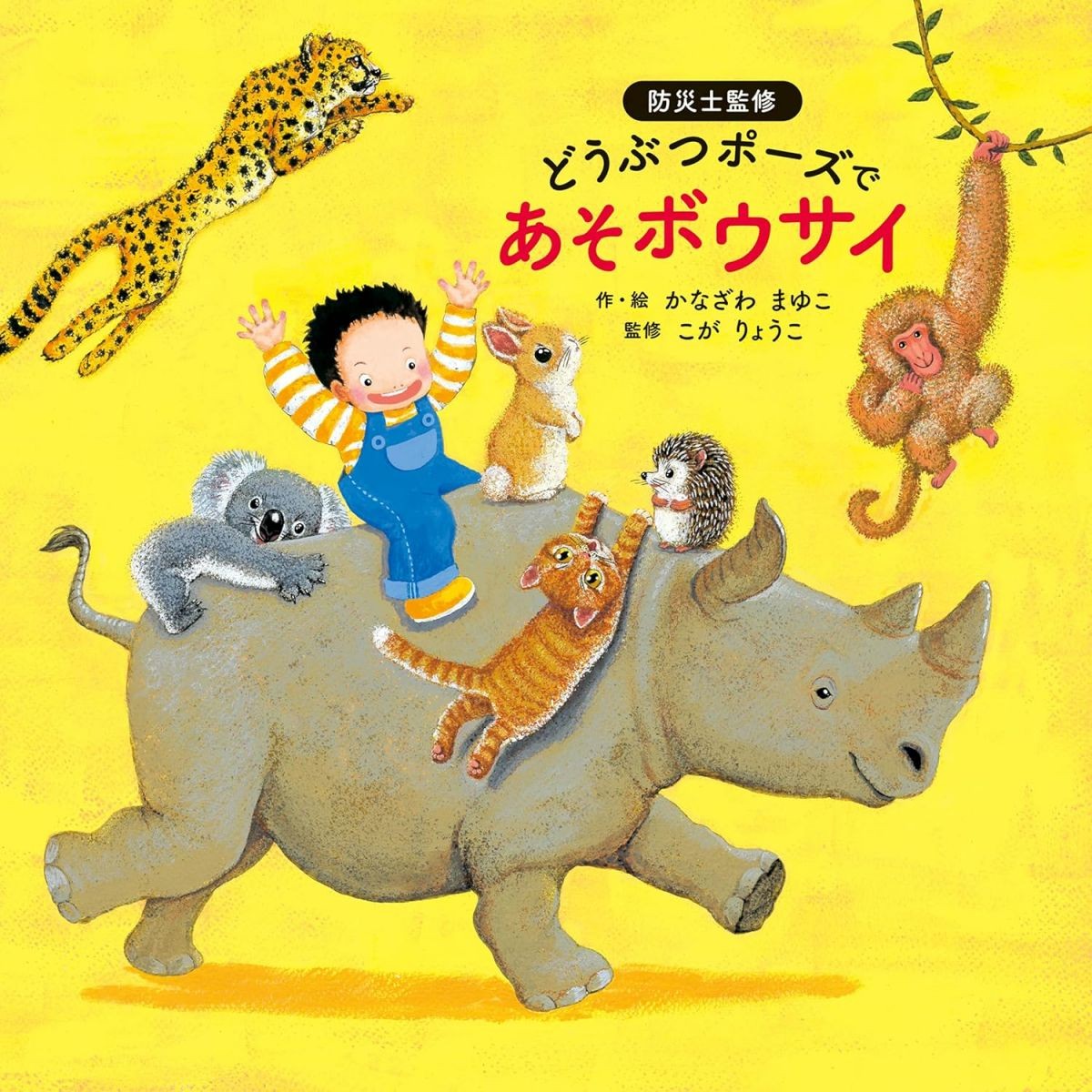

『どうぶつポーズで あそボウサイ』(かなざわまゆこ:作・絵、こがりょうこ:監修/KADOKAWA)は、「子どもたちが覚えやすいこと」「地震発生時にすぐ実践できること」に注目した、2・3歳から災害時の行動を学べる絵本。この本なら、おうち防災が難しいと感じている人も、いざ地震が起きた時に取るべき行動をわかりやすく伝えられるかもしれません。

動物の動きをまねしながら災害時の行動を学習

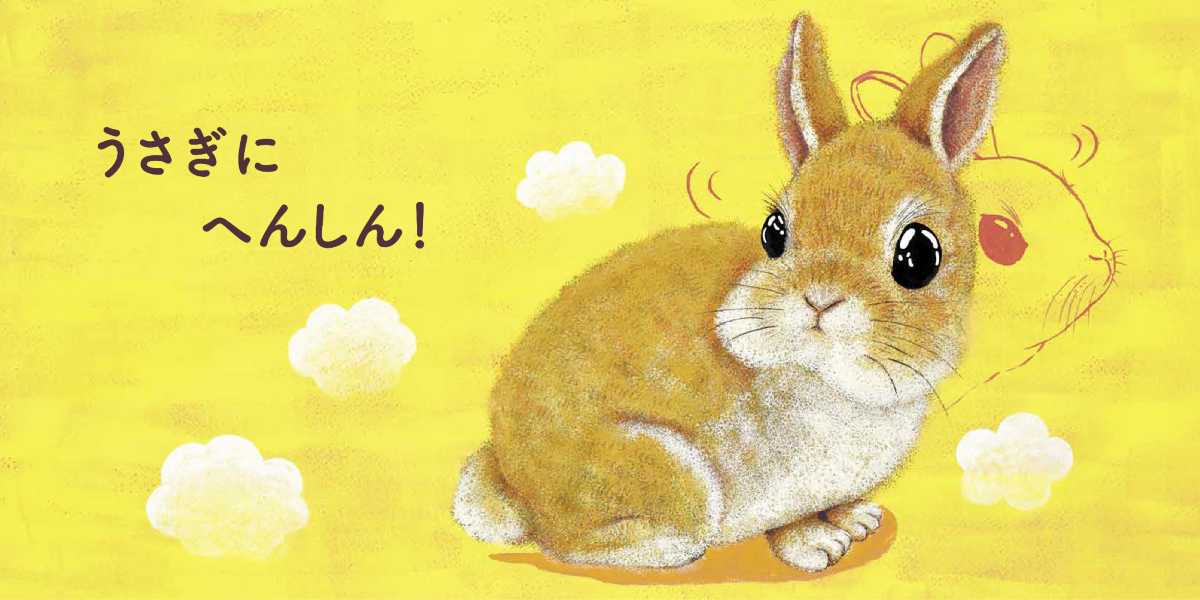

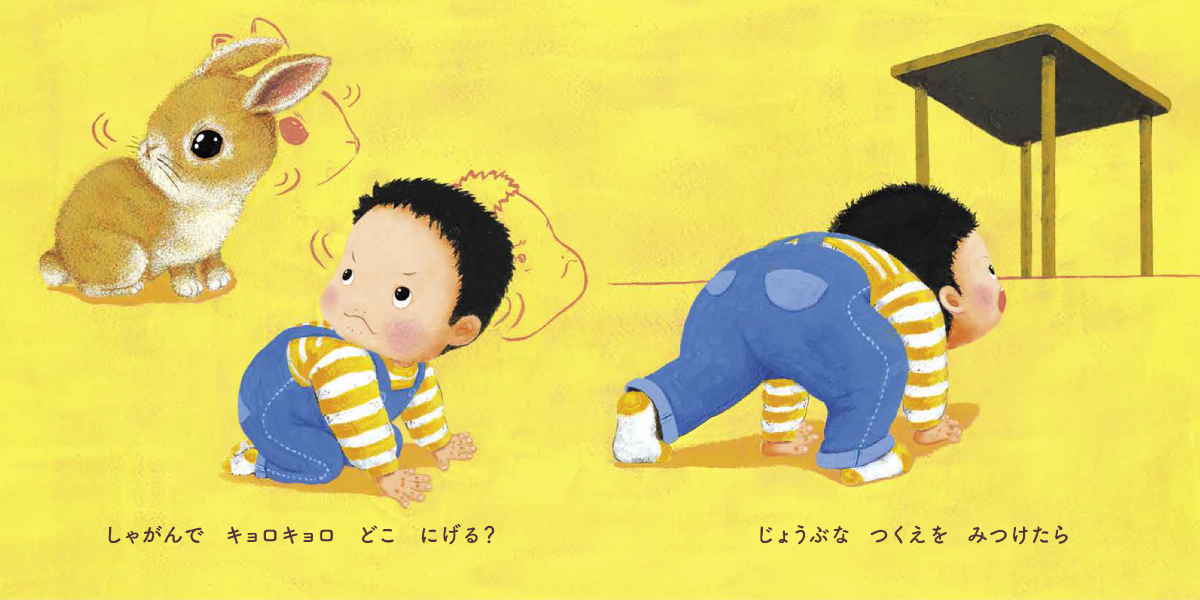

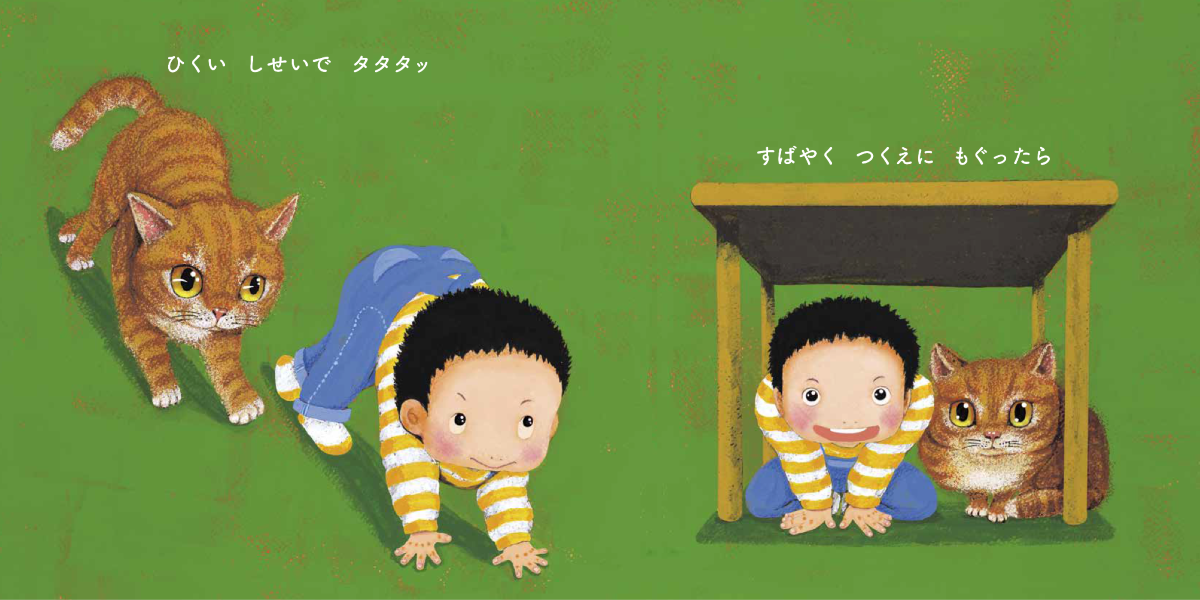

『どうぶつポーズで あそボウサイ』にはかわいい動物たちが登場し、動物たちのまねをすることで、地震が起きた時に取るといい〈防災ポーズ〉を教えてくれます。たとえば、揺れを感じた時に最も大切なのは、落ちてくるものや倒れてくるものから身を守るために、姿勢を低くすることだとか。その時にするといいのが「うさぎ」のポーズ。しゃがんでキョロキョロしながら、どこに逃げたらいいのかを判断するそうです。

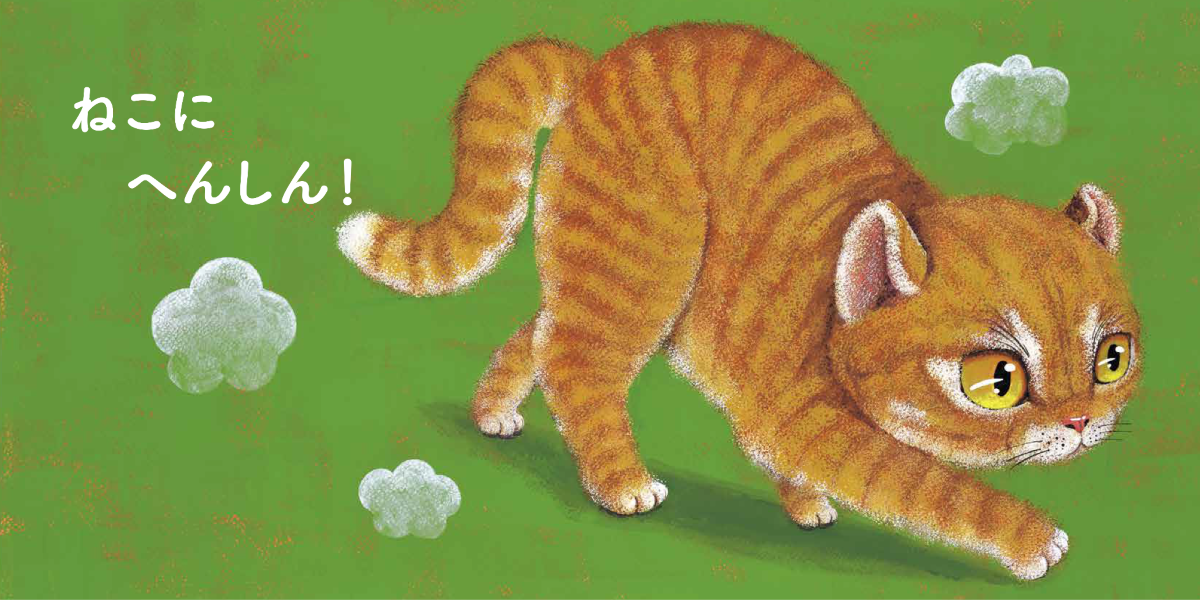

ただし、すぐに次のポーズに変身しないと危険なので、「うさぎのポーズの目安は数秒程度」だそう。安全な場所を見つけたら、次に取りたいのが「ねこ」のポーズ。転倒したり、倒れてくるものに巻き込まれたりしないように低い姿勢のままで素早く移動します。

〈防災ポーズ〉には理解が深まる知識がぎっしり

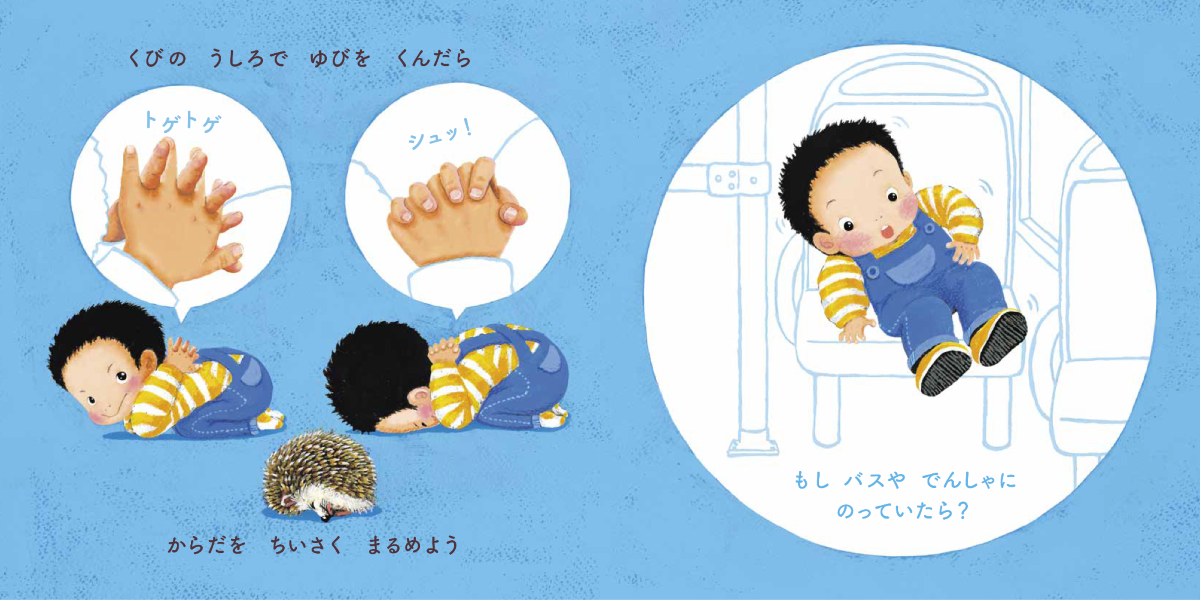

このように、動物の動きと、地震の時に取るべきポーズを結びつけたのが〈防災ポーズ〉。「もし机がなかったら?」「もしお外にいて塀があったら?」などのシチュエーションごとに、全部で6つのポーズが登場します。

子どもに読み聞かせるページにはかわいい絵があり、そのポーズの解説は後半のページにまとめられています。覚えやすい〈防災ポーズ〉の中に、じつは防災の知識がぎっしりと詰まっているのです。大人もまた、防災に対する理解が深まり、子どもに「どうして?」と聞かれても答えやすそうですね。

解説の中には、意外と知られていないような知識もあり、目からウロコでした。たとえば、机がなかった場合の〈防災ポーズ〉は、体を小さく丸め、首の後ろで指を交差した後、シュッとたたむという「ハリネズミ」のポーズ。手を首の後ろにあてるのは、神経や血管が集中している首をカバーするため。大きな血管が通る手首を内側に向けることも大事だとか。

災害時にパッと動けるように「おうち防災」を

防災=真面目に学ぶべきもの、と思いがち。でも一番大切なのは「体になじませること」。取るべき行動を繰り返し経験することで初めて、災害時にパッと動けるようになります。(「おうち防災の3つのポイント」より)

今まで、子どもの防災は誰かに教えてもらうもの…と他人任せにしていましたが、その時の行動を体になじませるには、おうちでの繰り返しが大事なのだと知り、ハッとしました。子どもたちが難しいと思わず、楽しく遊びながら覚えられる〈防災ポーズ〉は、おうちでの防災訓練にぴったり。3歳児クラスで実際に読み聞かせをした教育関係者からも「子どもたちが自らすすんでポーズを取って楽しんでいた」という報告があったそうです。

ほかにも、今までにはなかった防災絵本だと絶賛する声も続々と寄せられているとか。

「防災の絵本や紙芝居はシリアスなものや複雑な内容が多いが、この絵本は楽しみながら動物のまねっこをして、いざという時に自然とポーズを思い出せそう」(こども向け文化施設運営スタッフ)

「防災訓練となると身構えてしまう子もいるが、この絵本は『へんしん!』と遊びながら、地震から命を守れる」(保育士)

中には、小学2年生クラスで「『あそボウサイやてー、だじゃれやん!』と盛り上がった」という小学校の先生からの報告も。ちなみに、筆者の小学2年の息子も「じゅんびはいい?」の声に「はーい」と素直に反応し、楽しそうに動物のポーズを取ってくれました。長く繰り返し活用するには最適の防災絵本だと感じています。「おうち防災」のページには、子どもがいる家庭が非常用に用意するべき「着替え」や「食」の工夫なども紹介されているので、あわせてチェックしてみては?

文=吉田あき