読むと呪われ取り憑かれる――出版社に伝わる「禁忌題目」に触れた作家の戦慄ホラードキュメンタリー

公開日:2024/12/29

情報を求めてインターネットの世界をあれやこれやと彷徨ううちに、いつの間にか、この世ならざるものに出くわしてしまうことがある。怪異、それは、いつどこで私たちを陥れようとしているかわからない。今の世の中、思いもかけない場所であなたを待ち受けているのかもしれない。

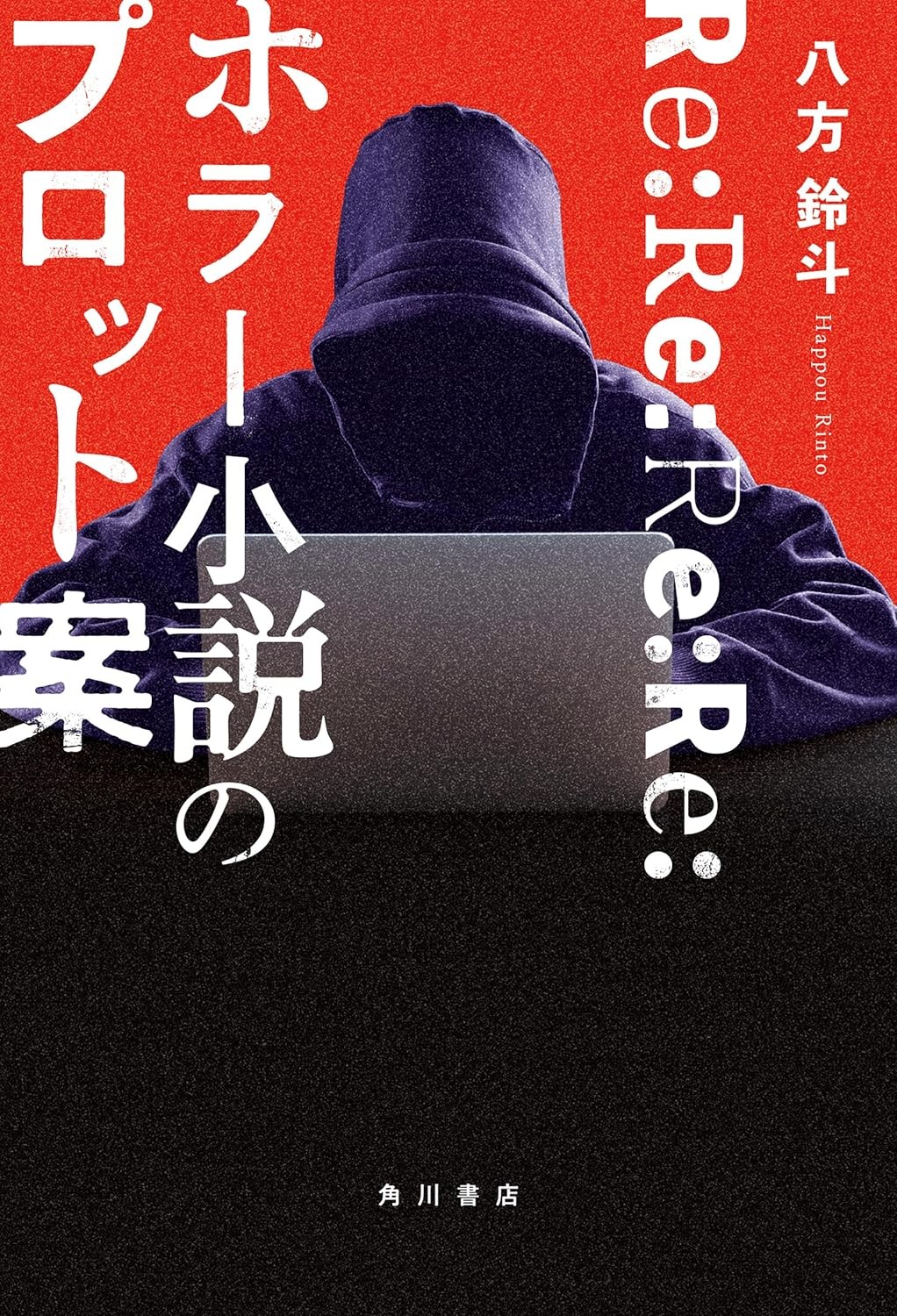

この本にもそんな怪異が潜んでいる。そんな確信を感じさせるのが、『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』(八方鈴斗/KADOKAWA)。第9回「カクヨムWeb小説コンテスト ホラー部門」大賞を受賞した震撼のドキュメンタリーホラーだ。これは、物語なのか、実話なのか。読むと呪われ、取り憑かれる気がしてならない。だって、読めば読むほど、震える私をせせら笑う誰かの視線を感じるのだ。

「いやいや、そうは言っても、ホラーは読み慣れているし」……。私だって、最初はそう思いながら、読み始めたはずだった。だが、この本の没入感は別格。何でもこの本は、2022年10月から2023年4月までの約半年間に起こった不可解な一連の出来事を可能な限り当時のままの形で記録した文章群らしい。書き手は、デビュー作が不発だった新人作家。次作構想のため情報を収集しているが、担当編集からは「どの案もピンと来ませんでした」なんて厳しいメールが返ってきて、この本ではその文面もそのまま書き留められている。不審者情報[子どもに対する声掛け事案]、子育て中のパパ・ママ交流サイトの投稿[育児なんでもBBS]、SNSに投稿された迷惑行為の動画、ある大学生の裏アカウントの投稿……。新人作家は、インターネットであらゆる記事や動画を読み漁り、気になったその内容を書き留めては、「【筆者メモ】」を残して新作のネタを探していく。そうしているうちに、ある奇妙な共通点に気づく。それは、不幸に見舞われた人たちが、示し合わせたわけでもないのに、顔に関連する不可解な言動をしているということ。このアイデアならば凄まじい作品を生み出せると確信した作家は、担当編集に「顔の怪異」をネタとした次作案を提案する。担当編集者は珍しく一発でプロット作成のGOサインを出すが、編集長からNGが出たと突如掌を返してきた。何でも、それは、出版社に伝わる「禁忌題目」というタブーに触れているらしい。どうしても納得のいかない新人作家は、売れっ子作家の友人Kとともに、「顔の怪異」と、それがどうして禁忌題目とされたのかを探り始めるのだが……。

記事や動画の内容、メールの文面、メッセージアプリでのやりとりなどが新人作家の考察とともに次々記されていくためだろうか。この文章群は実に生々しい。そこには新人作家の呼気さえ感じ取れてしまいそうなリアルさがある。新人作家が感じた、日常に潜む「オカルトめいたもの」を自らの手で見つけ出した興奮も、それをボツにされた憤りも痛いほどわかる。作家ならば、「出版社に伝わる『禁忌題目』がある」だなんて言われれば、それに挑みたいと思うのは当然のこと。おまけに「俺に書かせろよ」なんて売れっ子作家、しかも、複雑な思いを抱いている相手から言われれば、焦りは募る。そして、なんとしてでも、「顔の怪異」をネタに衝撃の作品を作り上げようとする新人作家は、どんどん正気を失っていく。

創作のかたわらにはいつだって狂気が横たわっているものだろう。この世ならざるものは、そこにつけ込んだのだろうか。読めば読むほど、「そんなはずはない」という思いと、「ありえるかも」という思いが交錯してしまう。私がこの文章から感じ取っていた息遣いは本当に作家のものだっただろうか。新人作家が感じる視線は誰のものなのか。……わからない。怖くてたまらないし、ときに途方もなく悲しい。激しい悪寒、めまい、動悸。だが、どうしても読むことをやめることができない。

あなたも、新人作家の戦いを、絶望の果てに見た景色を、是非とも見届けてほしい。ただし、読み終えた時、あなたが正気でいられる保証は、どこにもない。だが、そうだとわかっていても、何かに導かれるようにこの本を手にした時、きっとあなたも、不気味でおどろおどろしい世界から絶対目が離せなくなってしまうに違いない。

文=アサトーミナミ