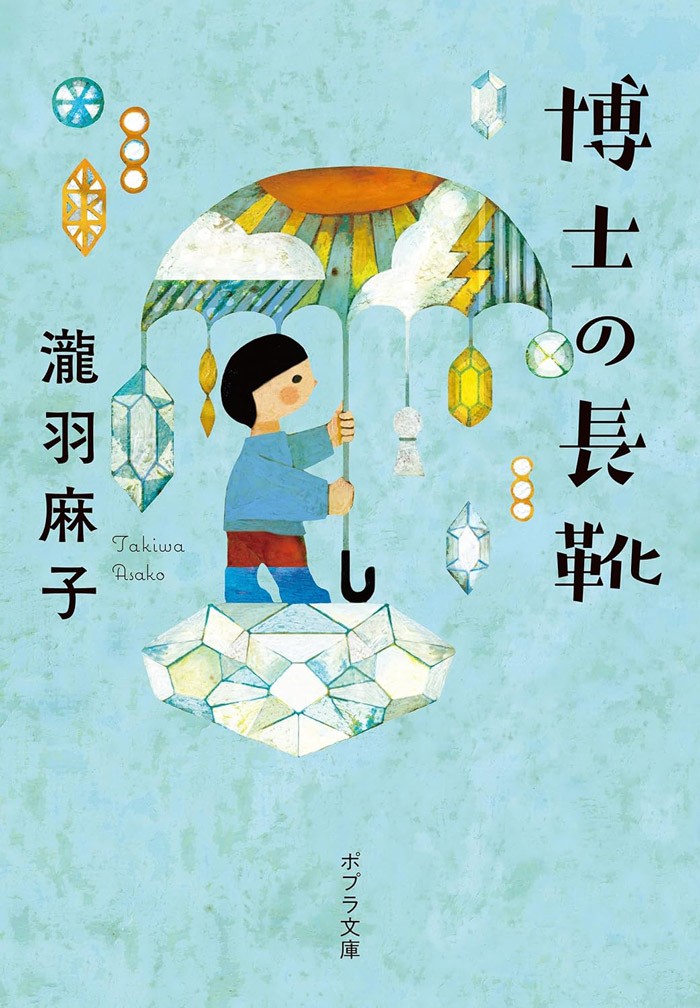

小寒、立春、夏至などの「二十四節気」ごとに“決まりごと”がある、風変わりな気象学者とその家族。時代とともに変わりゆく気候、家族の形が教えてくれること。瀧羽麻子『博士の長靴』

PR 更新日:2025/1/16

清明、白露、霜降……。新たな年の手帖やカレンダーを開くと、春夏秋冬をそれぞれ6つに分けた季節の美しい名が記されているのに気付くことがある。一年を二十四に分けた時節、各々に名が付けられているのは、冬至にはゆず湯に入ったり、春分、秋分にお墓参りをしたり、日本の人々が季節に根付いた暮らしを営んできた証だろう。

『博士の長靴』(瀧羽麻子/ポプラ社)のなかで、四世代にわたって描かれる「藤巻家」では、二十四節気すべてに、“この日にはこれをする”という決まりごとがある。巻末に収められた「藤巻家とともに楽しむ二十四節気カレンダー」に見られるように、小寒=ビーフシチュウを食べる、啓蟄=釣りをする、寒露=庭で焚き火をする、などなど。“この家はちょっと変わっていてね”と、冒頭の章で“奥様”が言うように。

物語は、JRがまだ“国鉄”だった「一九五八年 立春」から幕を開ける。語り手は、藤巻家に女中として勤めはじめたスミ。はじめはめったに会うことのなかった、気象学を研究しているという坊ちゃまは、“そっち(気象学)に全部の力を使い果たして、他には(気が)回らないんでしょう”と母親である“奥様”も苦笑する人物。けれど空ばかり見ている、ちょっと風変わりな坊ちゃまは、すき焼きとお赤飯を食べ、家族の間で贈りものをし合うという藤巻家の立春の日、あるものを抱えて帰ってくる――。昭和から令和へ、60年の時の流れのなかで、物語のまんなかにひっそりと立っているのが、この坊ちゃま=藤巻昭彦だ。

著者の瀧羽麻子さんといえば、人生の大事な局面で流れていた曲に光を当てた『ありえないほどうるさいオルゴール店』、それぞれ事情を抱えながら農業を通じ、変化を遂げていく8人の女性の姿を追った『女神のサラダ』、亡くなった校長との縁の品と先生との思い出を描いた『さよなら校長先生』など、仕事、恋愛、天文、占いといった読者の心にすっと入り込む題材を物語で描き、そこから思いもよらないような景色を見せていく。そんな瀧羽さんが『博士の長靴』でスポットを当てたのは天気。そしてさまざまに変化する空模様に重ねられていく、世代ごとに変わっていく家族の姿だ。

第2章「一九七五年 処暑」では大学教授となり、中3の息子を持つ父となった昭彦=藤巻教授の姿が描かれていく。語り手は、彼の教え子で息子・和也の家庭教師を務める光野。苦学生である彼の視点は、自身の家族のつらい過去を投影しながら藤巻教授と和也の姿を追っていく。

「気象は人間の力ではコントロールできない。雨や風を弱めることはできないし、雷も竜巻もとめられない」

「じゃあ、なんのために研究してるの?」

「知りたいからだよ。気象のしくみを」

「知っても、どうにもできないのに?」

「どうにもできなくても、知りたい」

藤巻教授と息子・和也のやりとりのなかで感じてしまうように、たとえ血が繋がっていても、いや、繋がっているからこそ、“わからない”“理解できない”ものが物語のなかには見えてくる。「一九八八年 秋分」「一九九九年 夏至」「二〇一〇年 穀雨」「二〇二二年 立春」と、舞台が昭和、平成、令和と移るにつれ、家族の形も、仕事も、生き方も、自由という名のもとで選択肢が多くなってくる。ゆえに悩み、折り合いをつけていかなければならないことも増えてくる。

語り手はいつも「藤巻家」から少し距離のある人々。その人たちの視点を通し、現れてくる「藤巻家」の“誰か”は、“あのときのあの子が……。あの人が……”という感慨も読者のなかに連れてくる。

“人間に雨を降らせることはできない。できるのは、祈ることだけ”と、とある章の語り手である市役所防災課職員に打ち明ける若き女性は、幼い頃から藤巻家の二十四節気を楽しみ、藤巻教授を尊敬してきた人物。彼女に焦点が当たる物語では、空や季節の美しさのみならず、昨今の世界的な気候変動やそれによって起きる自然災害についても言及されていく。けれどそこで示される考えに、自然とともに生き、「二十四節気」が暮らしに溶け込んでいた日本人ならではのたおやかさが見えてくる。

本書が単行本として上梓され、大きな話題を呼んだのは2022年。今、こうしてコンパクトな文庫版となってうれしいのは、この物語をともに外に連れていきやすくなったこと。空を眺め、風を感じながら読むこの物語はきっと、作中で藤巻教授がしているように、自身の視点を自然に上へと向かせてくれる。

文=河村道子