子どものワガママにどう対応している? 痛い目にあわせることも有効? 「挑発して伸ばす」子育てとは?

更新日:2017/10/10

「褒め育て」の効果はわかっていても、褒める程度とバランスが難しい。褒めすぎると、子どもがワガママでナマイキになってしまうかもしれない…。

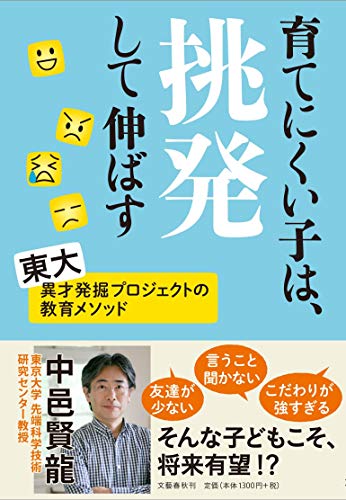

『育てにくい子は、挑発して伸ばす』(中邑賢龍/文藝春秋)によると、小さいことをなんでも褒められる喜びでその行動が強化される「オペラント条件づけ」は、特にひきこもり生活にある子どもの場合、井の中の蛙状態にしてしまう可能性が高いという。同年齢の子どもをよく知らず、自分の相対的な位置を認識する機会が少ないからだ。

著者は、学校教育に馴染めないそのような「ユニーク」な才能を持った子どもたちを見てきた経験から、褒められすぎて育ったワガママでナマイキな子どもには「挑発して伸ばす」方法を勧めている。

例えば、著者(私)と作家志望の小学3年生のW君との会話事例。

W君「僕の文章を読んでください」

私「上手だけど話題が面白くないね」

W君「有名な作家の先生に会わせてください」

私「会ってどうするの? まだそのレベルじゃないよ」

W君「先生のような素人に批判されたくありません。今度僕が添削してあげます」

私「ありがとう。今度コンペに出して自分を鍛えたらどう?」

本書によると、専門機関で「この子は発達障害です」と言われると、「それなら言動に目をつむるしかない」と、褒めるばかりで叱ることを止める親がいる。そうすると、ガンコとワガママの区別がつかなくなる。褒めることもするが、ときには上手に「挑発」し、子どもと綱引きをすることで、才能を上手に伸ばすことができるという。

また、責任のとれる大人にするために、ときには痛い目にあわせることも有効だ。

例えば、親がつくってくれたご飯に「不味いからいらない」と子どもが言ったとき、「じゃあ、食べなくていいよ」と放っておいたり、「何かは食べさせないと」と子どもの好きなものを作りなおしたりしている限り、子どものワガママは直らない、と本書は述べる。

鍵は、家の中で役割を与えること。例えば、炊飯器のスイッチを入れる役目を与える。子どもがスイッチを入れ忘れるとみんながご飯を食べられないが、そこは子どもに痛い目にあわせるための我慢。子どもが「自分がその役割を果たさなければ困った事態になる」という緊張感を持つことで、責任感が増し、ワガママがおさまるという。

巻末では、子どもの「ユニークさ」は宝だとしている。宝が輝くために、褒める一方で叱る、挑発する、痛い目にあわせるケースも必要なようだ

。

本書はAmazonランキング「子育てノンフィクション」カテゴリで1位(平成29年8月29日時点)と支持されている。「子どもがワガママでナマイキで…」と悩んでいる人に読んでいただきたい。

文=ルートつつみ