子どもの好き嫌いは実はなおさなくていい!「しつけ」の常識は間違いだらけ…

公開日:2018/6/25

「やりたい放題やらせちゃいけない。ちゃんとしつけなくちゃ!」

いやいや、そんなに必死になる必要はありませんよ、と語るのは、40年以上にわたり多くの子どもたちと接してきた柴田愛子さん(りんごの木子どもクラブ代表)。「偏食も小食も遊び食べも、そのまま大人になるわけじゃありませんからね」

そ、そんなもんですか……?

作家:柴田愛子、あらいぴろよ

■ロクに食べ物がなかった時代でも人は立派に大人になった

小さい子どもの偏食や小食の理由はいろいろです。

好き嫌いの多い子は、敏感な感覚の持ち主が多いみたい。においが違う、歯触りがヘン……敏感だからこそ、食べるものを選んでしまいます。

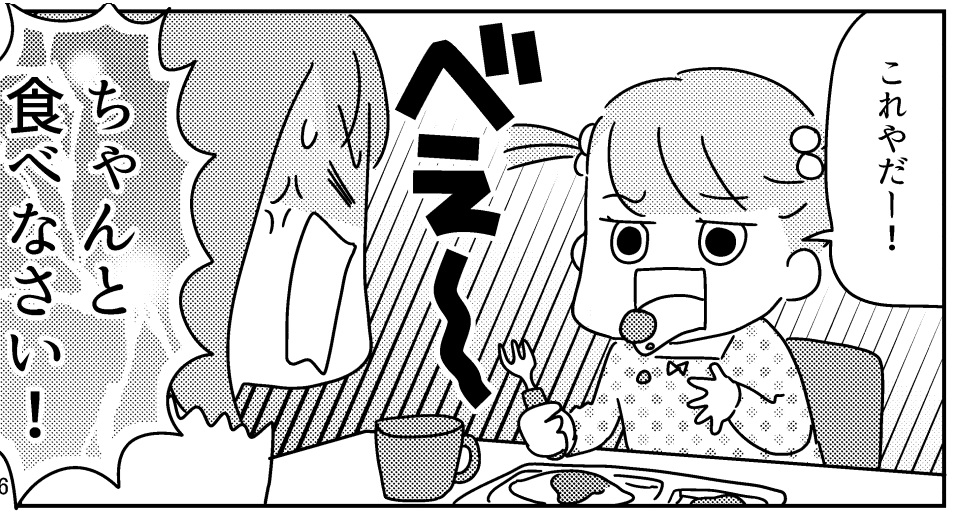

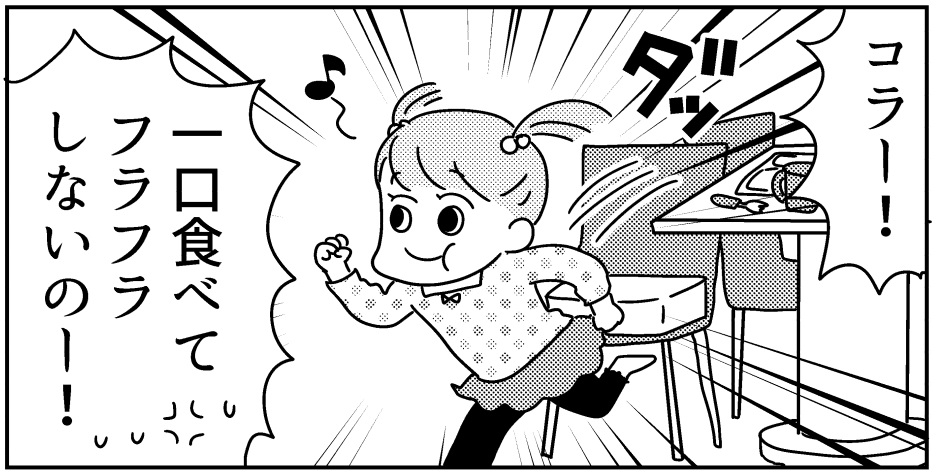

3才ぐらいだと、スプーンなどの道具を使う手の機能が未熟な子もいます。そういう子は食べている途中に疲れてしまい、フラフラと遊び始めたりします。

小食だったのに、幼稚園に入って外で活発に遊ぶようになったとたん、なんでも食べるようになる子もいます。

偏食は、時期がくればそれなりに修正されるもの。その時期が来る前に無理やり食べさせるのは、子どもにとってストレス以外のなにものでもありません。

「戦時中のロクに食べ物がなかった時代も含め、子どもはちゃんと成人して社会を動かす大人になっています。親が食事を与えないのは論外ですが、出された食事をどう食べるのかは、子どもに任せていいのではないでしょうか。食べられるものを食べられる量、出してあげてください。体に必要なものは、本人がいちばんわかっています」(柴田さん)

■偏食も遊び食べも、子どもが自分で修正する時期が来る

食事のマナーも同じです。親は子どもの将来のために「よかれ」と思って、一生懸命教え込もうとしますが、本人が納得していなければなかなか身につきません。

「箸づかいがなんだかユニークな中学生と食事をしたことがあります。私は『不思議なお箸の持ち方をするのね』と純粋な驚きを口にしました。すると次に会ったとき、その子の箸の持ち方が変わっていました。『あのとき言われて恥ずかしくて練習したんだ』と言っていましたよ」(柴田さん)

幼児期にしつけられなくても、成長の過程で本人が気づいて変えることはいくらでもできます。そしてそのほうが、本当の意味で子どもの力になるのです。

偏食や遊び食べを毎日見ている親は不安かもしれません。でも、幼稚園、小学校、中学校と、子どもは少しずつ社会の一員としてさまざまな価値観にふれていきます。そのときに恥ずかしい思いをしたり、困ったり、笑われたりしながら、自分自身で身につけていけばいいのです。

親ができるのは「私はこう思う」ということを、態度で示して子どもに見せてあげること。なんでもおいしそうに食べる子になってほしいなら、親がなんでもおいしそうに食べることです。子どもが親と同じように食べるようになるとは限りませんが、少なくとも親の価値観は伝わるでしょう。それは、子どもの心のどこかに必ず残るはずです。