「11ぴきのねこ」が50年も愛される理由 生みの親・馬場のぼるからのメッセージ!

公開日:2018/10/7

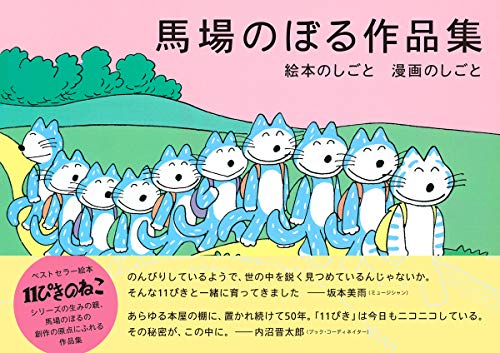

(馬場のぼる/スペースシャワーブックス)

馬場のぼるの仕事をまとめた『馬場のぼる作品集 絵本のしごと 漫画のしごと』(スペースシャワーブックス)が出版された。絵本作家・漫画家である馬場の名を知らずとも、絵を見れば「知ってる」という方は多いだろう。

この本は2009年に青森県立美術館で開催された「馬場のぼる展 『11ぴきのねこ』がやってくる ニャゴ!ニャゴ!ニャゴ!」で販売された図録に加筆訂正し、増補復刻したものだ。絵本作品を振り返る「第1部 絵本のしごと」、創作の原点となった漫画をまとめた「第2部 漫画のしごと」、資料編の「第3部 馬場のぼるのしごと」に分かれており、馬場のキャリアの全体像を知ることができる。

また貴重な初期の漫画作品や下絵なども数多く収録されている(上京して初めて持ち込みをした小学館の学年誌『小学1年生』に掲載された漫景「うんどうかい」もある)。これらの味わい深い作品は読み物としても楽しめ、資料的価値もある一冊となっている。

馬場は1927年(昭和2年)青森県三戸郡三戸町に生まれた。幼い頃から絵を描くのが好きだったが、17歳で自ら志願して海軍飛行予科練習生となり、18歳で特攻隊に編成されている。しかし訓練を受けていた土浦の基地が空襲で壊滅状態となり、秋田へ移って模擬爆弾を積んだグライダーに乗って敵機にぶつかる訓練をしているときに終戦となったそうだ。除隊後は代用教員など様々な職を経て、児童文学者・翻訳家の白木茂と知りあい上京、漫画家として創作活動をスタートさせることになる。その後「漫画家になってすぐの頃から、いつか絵本を描いてみたいと思っていた」という絵本へと軸足を移し、累計420万部超というベストセラーシリーズの第一作『11ぴきのねこ』を1967年に出版している。

リーダーである「とらねこたいしょう」と10匹の猫、計11匹が様々な冒険を繰り広げる『11ぴきのねこ』は、お腹を空かせた猫たちが力を合わせて大きな魚を捕まえ、最後は骨になるまでたらふく食べてしまうという内容だ。馬場はこの話について、こんなふうに書いている。

飢えたネコたちにとってのハッピーエンドは、一方大きなさかなにはこの上ない悲惨な結末であるわけです。

そしてそれと似たようなことは、残念ながら私たちの世界には往々にして見られることなのです。いつの頃からか私は、そういったシオッカライ世の中の現象を眺めるにつけ、不幸にも、あるあきらめに近い考えを持つようになり、子供に与える絵本にしても、そうそうバラ色に満ちたお話や人間性豊かなお話ばかりではいけないと思い、敢えてお母さま方の反撃を覚悟の上でかいたわけなのでした。(『月刊・絵本』1973年10月号「特集 画家がひとりでつくる絵本『11ぴきのねこ』 11ぴきのねこについて)

またアコーディオン式に折り畳まれたページを開いて楽しむ『絵巻えほん 11ぴきのねこ マラソン大会』には、丘の上で14匹の猫がグライダーを引っ張っている絵が描かれているが、これについて馬場は「是非とも描き入れたかった」「若い頃私は、ちょっとだけグライダーに乗りました。(中略)昭和二〇年の夏の頃のこと。わが青春の思い出というわけです」と語っている。気の向くままに行動し、にこやかに笑い、時にたくらみ、騙し騙される馬場作品のキャラクターの源流と、“シオッカライ世の中の現象”を見る目は、戦争中や戦後の過酷な体験にあるのかもしれない。

シンプルな線で描かれ、ほのぼのと楽しくユーモアに溢れた、ちょっとシニカルで飄々としていながら、読む人に物事の本質を問いかける馬場作品は、少々ものを言いづらい、何かと窮屈な世の中を渡っていくため、今こそ必要とされているのではないか。正解はひとつだけとは限らない。物事は多面的であり、各人の視点ごとに様相は変わるものなのだから。

文=成田全(ナリタタモツ)