「発達障害だけで子どもを見ないで」…12人の子どもたちのストーリーから理解する“かかわり方”

更新日:2020/3/4

今年の入試もいち段落し、いよいよ卒業・卒園、そして進級シーズンが到来する。新しい生活にワクワクする反面、正直、ちょっと不安というお子さんもいるだろう。実は生活の変化は「ストレス」なので、不安になるのは当然の反応。保護者としては「それも成長」と見守っていくしかない。

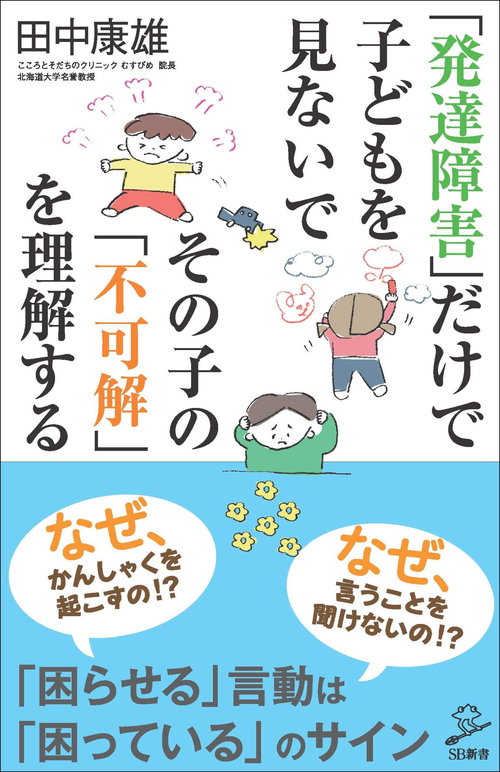

だが、もしも日頃から親御さんが「うちの子は発達障害かもしれない…」とモヤモヤを抱えているとしたら、新生活への不安はおそらくお子さん以上だろう。そんな時には、学校や園とどんな風にコミュニケーションを取っていけばいいかヒントをくれる『「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する』(田中康雄/SBクリエイティブ)を参考にしてはどうだろう。

著者は北海道大学名誉教授であり「こころとそだちのクリニック むすびめ」院長。発達障害の特性を持つ子どもとその家族、関係者とつながり合い、支え合い、認め合うことを大切にした治療・支援で多くの人から支持されている児童精神科医師だ。

本書は「発達障害の診断名より大事なのは、その子の目線にまで達して気持ちを想像してみること」として、発達障害と診断される可能性のある1歳から12歳までの12人の子どもたちのストーリーを例にその子に合ったかかわりのポイントを探っていくというもの。いずれのケースでも、その子の気持ちや困っている理由を想像する「仮の理解」を進めた上で、親御さんの気持ちに寄り添いながら時には周囲と連携した具体的な「かかわりの提案」をしていく。

12人のストーリーは年齢別に相談の多いケースを事例化した架空の存在ではあるが、たとえば「かんしゃくが激しい、ひろゆきくん」(1歳8ヶ月)、「授業中座っていられない、たいきくん」(7歳・小1)と具体的なので、お子さんと同じようなケースを見つけることができるかもしれない。またそれぞれのストーリーは乳時期(0-3歳)、幼児期(3-6歳)、就学期(6-7歳)、学童期(6-12歳)と成長に合わせた4つのステージに沿って紹介されており、その時期ごとにありがちな問題や親が抱えやすい心配、検討の必要が出てくることなどもフォロー(特に幼稚園入園前、幼稚園・保育園から小学校へ、低学年から中学年へといった進学・進級の節目にありがちな「不安」にもしっかりヒントをくれるので心強い)。これまでを振り返りながら今を見ることで納得できることもあれば、今後を見通すことで心構えができることもあるだろう。

場合によっては、「あのときこうしなかったから…」という後悔を抱えている方もいるかもしれない。だが子どもとのかかわりに手遅れはない。「一緒に考えてくれる人と今から始めれば、どの段階からでも手立てがある」のだ。

ちなみに著者は医学的見地から「発達障害」という概念の存在を否定はしないが、臨床の現場を通じて「発達障害だけでは話が進まない。進ませてはいけない」ことを実感し、急いで診断名をつけることより「一人一人の思いや周囲との関係性について思いを馳せ、今できる生活の応援を考える」ことを大事にしているという。本書のタイトル「発達障害だけで子どもを見ないで」は、そんな著者からのシンプルで強いメッセージなのだ。

文=荒井理恵