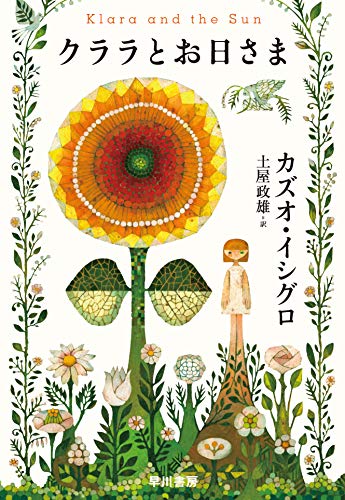

手掛けた数は6000作品以上! 装丁の仕事から見えた亡き父のこと。カズオ・イシグロ最新長編『クララとお日さま』装丁家・坂川朱音さんインタビュー

更新日:2021/6/16

2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの受賞後第一作『クララとお日さま』(早川書房)が発売され話題となっている。

AFと呼ばれる、子供の親友となるためのロボットがデパートで販売されている近未来を舞台に、ロボットのクララと人間のジョジーを中心にして生命や認知について考えさせられる切ない長編小説だ。

すべての長編が日本で翻訳されているカズオ・イシグロの作品だが、『クララとお日さま』が刊行されるまでの8つ単行本のうち文庫版も含めて6作品の装丁を手がけたのは、1992年に若くして講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞し、吉本ばななの『TUGUMI』、かがくいひろしの「だるまさん」シリーズの装丁などで知られる装丁家の故坂川栄治氏。

昨年冬、その年の夏に急逝した栄治氏の回顧展を開催中の坂川事務所に、カズオ・イシグロの最新長編『クララとお日さま』の装丁の依頼がやってくる。栄治氏が手がけ続けたカズオ・イシグロ作品の新作の装丁の担当に指名されたのは栄治氏の娘であり弟子であった朱音さんと、最後の弟子となった鳴田小夜子さんだった。

5年ぶりに坂川事務所に舞い戻り、父である栄治氏が手がけていたカズオ・イシグロ作品の仕事を急遽引き継ぐことになった朱音さんに今回の装丁について、装丁家という仕事、そして父・栄治氏について聞いた。

『クララとお日さま』はハードルが高かった

坂川朱音氏(以下、坂川) 今まで坂川事務所でカズオ・イシグロさんの装丁をやってきたので『クララとお日さま』のお話が早川書房さんから来たときは、もしまったく別のデザイナーがこのタイミングで担当することになったら父は嫉妬して怒り狂っただろうなと思ってほっとしました。

朱音さんは開口一番、笑いながら父・栄治氏の心配を口にした。しかし引き受けた『クララとお日さま』の装丁はなかなかにハードだったという。

坂川 『クララとお日さま』は私と鳴田で担当したんですが、この本は世界同時発売だったので原書がなかったんです。もちろん社外秘でゲラも見せてもらえない。原書がある場合はデザインを参考にしたり、ゲラを読んで別の解釈をしたりもできたんですけど、今回は原書はない、ゲラはない、年末で時間もない。という状況で唯一のヒントだったイギリス版とアメリカ版の装丁は、オレンジに四角い穴が開いているというかなりアーティスティックなデザインで。この装丁は日本で売るには過去の作品を振り返ってみてもかなりハードルが高いデザインだと思ったので参考にできないかなと。

小説の内容に関しても簡単なあらすじは教えてもらったんですけど、「アンドロイドが出てきます」「お友達になります」みたいな数行だったので、そこから抒情的なイメージを拾うのが難しかった。

――カズオ・イシグロさんの前作『忘れられた巨人』では朱音さんと栄治さんで装丁を担当されていましたが、栄治さんはどのように装丁をされていたのですか。

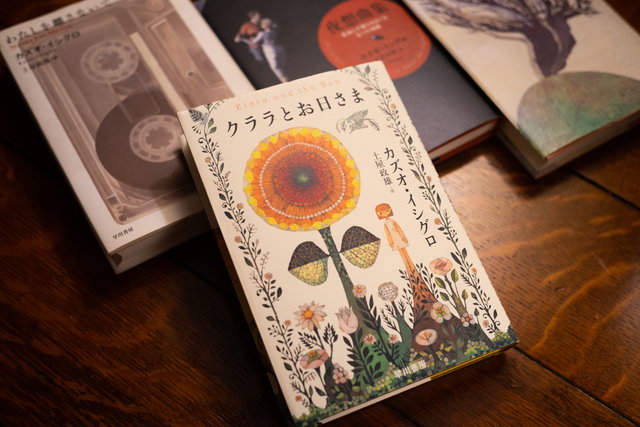

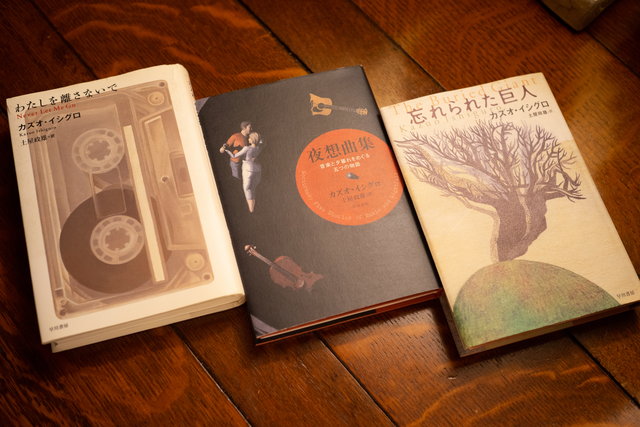

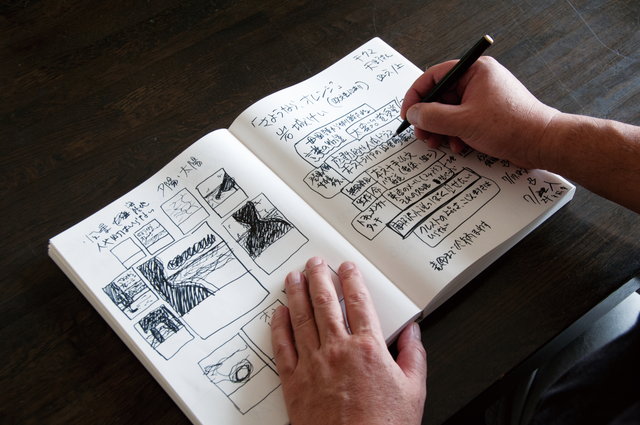

坂川 父は装丁の仕事ではゲラを読まないんですよ。編集さんとの打ち合わせでCMみたいにストーリーのダイジェスト版を喋ってもらって、気になるところで質問したりしていました。『わたしを離さないで』もキーワードをいろいろ編集者さんに出してもらってその中にカセットテープが出てきて決まったり、『夜想曲集』もレコードになったりとか。『忘れられた巨人』も老木が島にあって、みたいな話が出てきてこんな装丁になったんですけど。

写真:坂川事務所提供

坂川 父はそんな感じでデザインを決めていたのでイラストレーターさんにもイメージを伝えやすかったんですが、『クララとお日さま』の最初の打ち合わせの時は早川書房の編集者さんも本の情報が少なくて、キーワードは「アンドロイドと女の子、お日さま、鳥とか納屋も出てきます。あと窓から外を見てました」みたいな状況で全体像がつかめずどうしようと。とりあえずアンドロイドは見せたくないなというのはあったんですが、いろいろ打ち合わせの段階で大まかなイメージをご提案しつつも、イラストレーターさんによって得意不得意もあるのでまずはイラストレーターさんの候補を出していきました。その後で具体的なことは考えようと思っていたのですがすぐに発注しないと間に合わないくらい時間もなかった。イラストレーターさんのホームページから近いイメージの作品を使ってデザインも同時に提案していきました。一応いろいろなアプローチでデザインを提案していったんですけど、ノーベル賞作家の本という大きな作品なので早川書房さんも決めあぐねている感じでしたね。

『クララとお日さま』はカズオ・イシグロが2017年にノーベル文学賞を受賞してからの第一作と世界的に注目度が高く、世界同時発売となった。しかし装丁のイメージとなる材料が乏しい中で、ほかにも大きな懸念材料があったという。

坂川 タイトルですね。『クララとお日さま』ってすごく児童書っぽい字面なんですよ。けど内容は大人向けの話なので、まず児童書っぽく見えてしまうことを懸念して編集さんに確認したら「そうはしたくない」と。そこで児童書に見えないタッチのイラストレーターさんの中から父が気に入っていた方や最近気にしていた人を選んで、なるべく父のデザインに近づくようにしながら私と鳴田で作品のイメージに合いそうなイラストを探して仮組みしたものを編集さんに提案しました。このタイトルが入っても児童書っぽく見えないようなざっくりとしたタッチの方をメインにご提案しましたが、具象的であってもテキスタイル的な見せ方もできる福田利之さんならそこまで子供っぽく見えないかなと思って福田さんも候補に入れました。福田さんの作品の中から女の子をひとりもってきて、お花もひとつもってきて仮組みして編集者さんに提案したところ装画は福田さんに決まりました。イラストがタイトルに沿っていたからかも(笑)。

そして打ち合わせで、福田さんはひとつの図柄にいろんな要素を器用に組み込んだ作品も作られる方なので、編集さんにまたキーワードになるアイテムを出してもらいましたが、いかんせん要素が少ない。それでもなんとかなるのかなと思っていたのですが、ラフをあげてもらったらやはり要素が少なすぎてロゴみたいになっちゃって(笑)。この方向性は最終形が見えないままイラストレーターさん任せに粘ってもよくないと、ほかにどんなアプローチがあるか編集さんと連日電話であれこれ相談していた矢先、なんと早川書房サイドで「当初児童書のつもりで書き始めたものだし児童書に見えてもいいのでは」とリセット! それであればややこしいことはせず、やっぱりアンドロイドを太陽=ひまわりに見立てて女の子と並べてタイトルとイコールのストレートな装画にしてもらったほうがカズオ・イシグロ流大人の童話みたいな売り方ができるんじゃないかと、福田さんには申し訳なかったのですが当初のこちらの提案に寄せてもらいました。その間たった2日ぐらいの出来事でした。

――ふつうはそこまで大変ではないのですか。

坂川 ビッグネームで世界同時発売というのはたまにあって、過去にも児童書のビッグタイトルで本国では装丁ができていた中で、こちらのA案からZ案すべてが本国のチェックでNGになって結局最終的に本国と同じ装丁になるっていうケースを経験していたので、今回もその可能性もなくはないなと。イシグロさんは日本をよく知っている作家さんなのでかなり委ねてくれているんだろうなと思いました。だから日本版だけが異様に児童書っぽいんです。けど出来上がった装丁をイシグロさんがとても気に入ってくださったそうで「よろしくと伝えてと言ってましたよ」とわざわざ編集さんが電話を下さいました。たぶん懐がかなり深い方なんじゃないかと。

――栄治さんは装丁を手がける本のゲラは読まないとのことですが、朱音さんも同じようにゲラは読まないのですか。

坂川 ゲラチェックの時につい面白くて読んじゃうこともありますが、読んでからやるとやっぱり情報量が多くなる気がします。父がよく言ってたのは「書店では表紙を2、3秒しか見ないから同じ条件に立ったほういい」と。情報量が多いほうがかえってデザインで混乱してしまうというのはわかりますね。読まざるを得ない時もさっと拾い読みするだけに留めますね。

――『クララ』にも登場人物が多く出てきますが、読んでいたらいろいろなものを表紙に入れたくなってしまうのかもしれませんね。

坂川 ちょっと可哀そうな話じゃないですか。読んでいたらイラストレーターさんも暗いトーンになっていたかもしれません。

――今回の『クララ』の装丁で大切にしたことはありますか。

坂川「カズオ・イシグロ流大人の童話」っていうコンセプトが固まったあと、著作がどこかクラシックな印象のものが多いので児童書でも昔の名作童話のような雰囲気なんじゃないかと思いました。それで蔦(ツタ)を昔の児童文庫のようなイメージで入れて、デザインも抑えめに古き良き児童文学的な印象を大切にしました。まあ、帯はノーベル賞をデカく! もっとデカく! みたいになっていくんですけど(笑)。

――帯は出版社の営業部が意見できる唯一の場所ですから。

坂川 そう。それまでデザインでは何も言われなかったのにここはどーんって(笑)。本の下にこんなに絵がくるのは想定外でしたが、とても良い絵だったので透過させたりして少しでも見せたかったんですけど、ダメでしたね。

坂川事務所で父との10年。そして独立。

朱音さんは2006年に栄治氏から坂川事務所に誘われ、その後10年間装丁やデザインの仕事を共にする。当初手伝いのつもりで気軽に入った朱音さんだったが、職場の栄治氏は娘にはとても厳しかったようだ。

坂川 坂川事務所が大きなプロジェクトを抱えてた時にスタッフが辞めて、父に「パソコンできるなら来い」って言われてバイトで入ったんですよ。父はパソコンをまったく使えなかったので、パソコンできるイコール何らかの戦力になるだろうって思われて。

けどいきなり入っても最初からできることは少なくて、当時の坂川事務所では国立新美術館のこけら落としでポンピドー展のポスターや図録の一式をやっていたんですよ。美術展の広告って大きい交通広告とか小さなバナーとかメインのデザインを流用してリサイズする作業がとても多くて、それをスタッフ総出でしていたんですが、それの一番小さいシンプルなものでも無茶苦茶に怒られながらやってました。

――かなり厳しかったのですか。

坂川 ある程度できるようになるまでは厳しかったですね。「バイト」と言われて気軽に入ったら、今まで知っていたはずの事務所の人たちも「娘が来た!」みたいな感じで構えますし、父も「娘だからって容赦しない父」と必要以上に意識して。「本当にオレの娘か」と言われて後ろから頭パコーン! と殴られたりとか。職場が静まり返りますよ。今じゃパワハラか文字通りのモンスターペアレントかと(笑)。

――栄治さんとのお仕事で印象に残っていることはありますか。

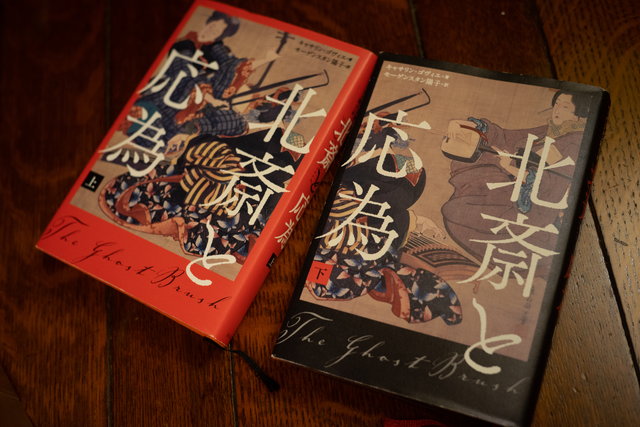

坂川『北斎と応為』の仕事ですね。この本は父と娘の話で、北斎の娘が北斎のゴーストライターをやっていたという話なんですが、関西のテレビ局の取材で3日間ほど密着取材が入った時にもこの本の制作過程が紹介されました。私が出来上がったラフを父に見せると「ふぅん、やるじゃないか」みたいなこと言って北斎と自分を重ねてるのか「これちょっと左にしたら」とか気取った感じで言ってて(笑)。

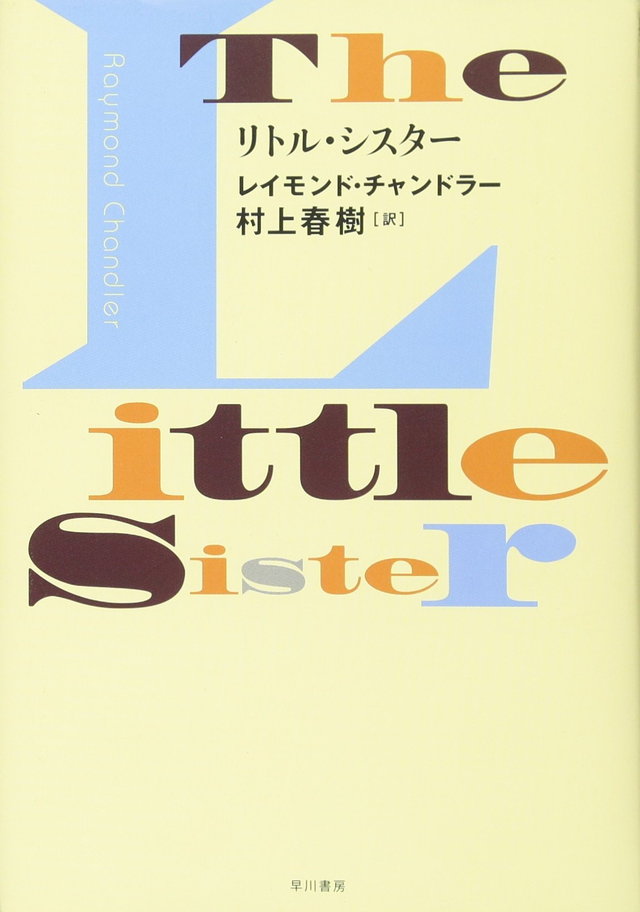

けど本人は気に入ってて「娘と仕事してます」という話の時名刺代わりみたいにしてましたね。あとは『リトル・シスター』の装丁。これは村上春樹さんから西海岸のジャズっぽくというオーダーがあったので世代的には父のほうが知っていると思うのですが、私なりに作ってみたものを見せたら「おお! OK!」と。たったひとつのキーワードでしたが世代を超えて似たイメージを共有できていたのが新鮮だったようで、これも父がよく話していたエピソードです。

坂川事務所での10年目に朱音さんは独立。厳しい父への反発と独立後の解放感。しかし今まで見えていなかったものが独立して見えてくるようになったという。

坂川 いつも私たちはツールのようになって、後ろから父に「右」「左」みたいに指示を出されるのですが「全部消せ!」とか言われて「クソ!」って思いながら作り直すんですよ。時に「そっち(父の案)のほうがダセえよ」とか思いながら(笑)。

すごいなと思う時ももちろんあるのですが、自我が芽生えてくるとこっちもこっちで「またその書体かよ」とか「またこの色か」みたいに反発も膨らんでいくと。だから独立して最初は自分が作ったものを父のチェックを通さずそのまま送っていいんだという解放感で楽しかった。けれど、「これでいいのかな」って迷った時に「後ろにいない」っていうのが急に不安になったりもしました。

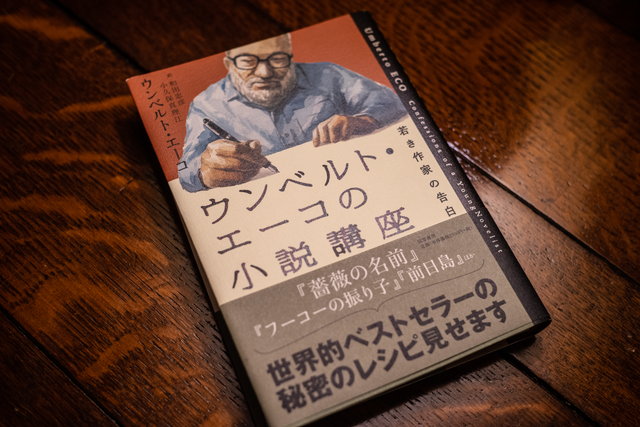

独立してわりと早い時期にこの本(『ウンベルト・エーコの小説講座』)の仕事が来たんですけど、エーコって堅い装丁が多いのでなんで自分に来たんだろうってくらい私には荷が重いと感じたんです。さらに「どんなアプローチでもいいです」とすごく自由だった。

――エーコは『薔薇の名前』の堅いイメージが相当強いですからね。

坂川 そうなんですよ。『薔薇の名前』の人でしょっていうのがありすぎて悩んで。それでエーコの『フーコーの振り子』をかつて坂川事務所でやっていたので、夜中に父になぜこの装画にしたのかとかインタビューのようにいろいろ聞いてみたんです。そうしたら、こういうことを聞いている本なのかもしれない、これは自分のテクニックを説明している本なんだってシンプルに考えることができて、エーコの風貌も父に似ているし、部屋の一室でひとりで小説を書いている姿が浮かんできて。それでエーコの写真をコラージュして、夜に光が漏れてる窓の中に小さく見えるエーコとか、もっと寄りで原稿のようにタイトルを書いているエーコなんかを作って提案して、構図が決まったところでイラストレーターさんにお願いしたんですけど、そしたらエーコのイラストがかなり父に寄って上がってきちゃって。イラストレーターさんも「坂川さんに似ちゃいました」って言って、父も「(エーコに)似てねえな」って(笑)

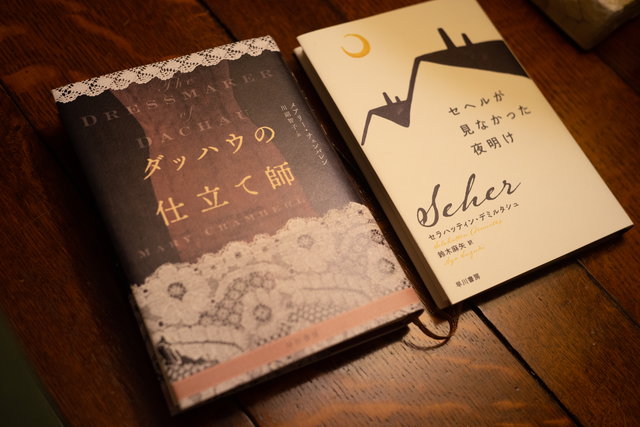

あと『ダッハウの仕立て師』もその頃で、父が本屋で見つけてきたんですよ、私の仕事と知らずに。それで「いいなと思って手に取ったらお前じゃねえか」って。で、「なんでこの仕事ウチに来ねえんだ」ってなぜか褒められずに怒られるっていう。『セヘルが見なかった夜明け』は最近なんですけど、珍しく素直に父から褒められた本ですね。亡くなる4ヶ月前にわざわざメールが来ました。

本当に父はいつも二言目には「なんでウチじゃねえんだ」って怒るんですよ。だから『クララ』の話が来て本当に良かった。もしこれが他のデザイン事務所に行ってたら父が墓から出てきて「なんでウチじゃねえんだ」って言いそうで。墓はないんですけど(笑)。

撮影:唐仁原多里

朱音さんが父・栄治氏を語る時、今でもご自身の後ろにいるように話していたのが印象的だった。最後に朱音さんに装丁の仕事、そして本の魅力について聞いてみた。

坂川 装丁というパッケージもありつつ、音楽や映像と違って買う前からほとんどの本が中を読むことができるし、帯でちゃんと説明もしてくれていてわりと親切な売り方の媒体だと思っています。ジャンルもたくさんあるから、本屋を歩いている時は旅しているような感じで、漫画から、文芸、雑誌、絵本まで地続きで見られる。もちろんデザインでいうとある程度住み分けはできてるんですけど、装丁に携わっているとたくさんのジャンルからいつ越境したチャンスがあるかわからなくて、さらに売れると世の中に気が合う人がたくさんいるようで面白いですね。エーコの時もそうですけど、本当に突然、なぜ私に? っていうことがたまにあって、そういうチャンスが装丁をしているデザイナーにはあるんじゃないかなって思います。

――最後に、朱音さんから見て本の魅力とはなんでしょうか。

坂川 本は所有できる媒体なので、本来の目的であれば図書館で借りるのでもいいけど読むだけではなく装丁も含めて持っていたい気持ちがあるから人は本を買うのだと思います。ゲラの形で持っていても魅力がない。結局自分の家に持って帰って読んで本棚に入れたら背表紙しか見なくなるじゃないですか。けどそれが30年くらい毎日、靴下履きながらとか「あの本があるな」って視界の片隅に入って、歩きながらタイトルや内容をふと思い出したりする。読んだ後に雑貨や家具の一部みたいにモノ化するのも本の魅力だと思います。

坂川朱音

1981年生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達学科卒業。

2006年坂川事務所入社。2016年独立。

2018年朱猫堂設立。主に書籍の装丁を手がける。

2021年8月まで開催中の坂川事務所の仕事を年代ごとに展示する。

(『フムフムサローネvol.1~4』(クーギャラリー)をプロデュース中)

鳴田小夜子

1990年静岡県生まれ。

武蔵野美術大学卒業後、2013年坂川事務所入社。

坂川栄治

アート・ディレクター、装丁家、文章家、写真家。北海道綜合美術専門学校(現北海道芸術デザイン専門学校)卒業。 1985-1989年、雑誌『SWITCH』にて、アート・ディレクターを務める。1987年、坂川事務所を設立。書籍の装丁だけではなく、広告・PR誌・CD・映画・空間デザインのディレクションなど幅広く活動する。一連のカズオ・イシグロ作品の装丁のほか、代表作に、吉本ばなな『TUGUMI』(中央公論新社)などベストセラーの装丁を手がける。これまでに手がけた装丁本は6000作品を超える。著書に『写真生活』(晶文社)、『遠別少年』(リトルドッグプレス/光文社文庫)、『「光の家具」照明』(TOTO出版)、『捨てられない手紙の書き方』(ビジネス社)『本の顔』(芸術新聞社)、『フムフムさんとっておき! 湯めぐりうまうま旅』(静山社)、共著に『熊になった少年』(池澤夏樹著・絵 坂川栄治/スイッチパブリッシング)がある。2020年8月2日、心筋梗塞のため死去。68歳。

坂川事務所が手がけたカズオ・イシグロ作品

『私を離さないで』坂川栄治+田中久子(坂川事務所) 文庫とも

『夜想曲集』坂川栄治+永井亜矢子(坂川事務所)

『忘れられた巨人』坂川栄治+坂川朱音(坂川事務所)

文庫『日の名残り』、『遠い山なみの光』、『浮世の画家』、『夜想曲集』、『忘れられた巨人』坂川栄治+鳴田小夜子(坂川事務所)

『クララとお日さま』坂川朱音+鳴田小夜子(坂川事務所)/挿画 福田利之

カズオ・イシグロ

英国人作家。1982年に『遠い山なみ光』でビュー、長編3作目の『日の名残り』で英国最高峰の文学賞であるブッカー賞を受賞。2017年にノーベル文学賞受賞。ほか代表作に『わたしを離さないで』『忘れられた巨人』などがある。

取材・文・撮影=すずきたけし