つくるべきもの、食べたいものがわからない私がたどり着いた、献立の解決策/料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。⑧

公開日:2021/5/26

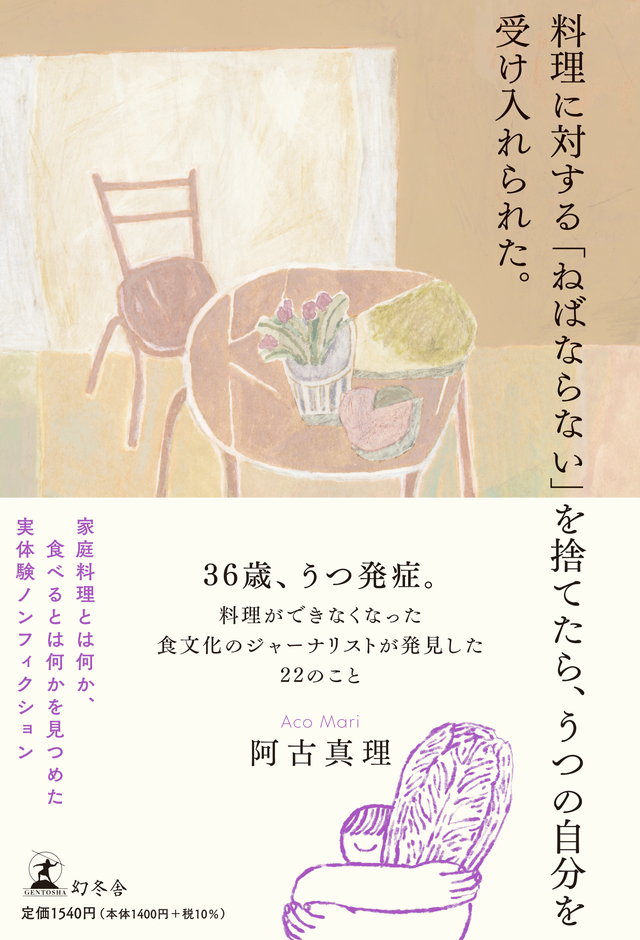

『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』から厳選して全8回連載でお届けします。今回は第8回です。

36歳のときにうつ病を患い、料理だけができなくなってしまった食文化ジャーナリストの著者。家庭料理とは何か、食べるとは何かを見つめなおした体験的ノンフィクションです。

ワンパターン献立に救われる

うつで一時期、寝たきりに近い生活だった私は、1年弱ぐらい経つと日常的に料理をつくれるようになった。自転車でなら出かけられるが、気力はあまり湧かない。夫に「そのままだったら、あかんようになるぞ」と言われ、仕事を少しずつふやし始めた頃。夫にハッパをかけられて昔勤めていた会社に営業へ行き、フリーになり立ての頃に世話になった同期の男性を通じてまた仕事をもらい、社会生活に復帰し始めていた。

あの頃、あまり口を閉じて寝られなくなっていたため、口の周りが荒れ、ひんぱんに虫歯になった。友人づき合いもほとんどなかった時期で、外出する予定といえば歯医者に行くことくらい。その頃の私は、毎日の献立づくりに苦しんでいた。

何をつくったらいいか、わからない。何を食べたいのかもわからない。八百屋へ行っても、魚屋へ行っても、肉屋へ行っても、毎日同じようなものしか並んでいないように見えるし、その中でもつい、買い慣れたものばかり買ってしまう。

同じものしか買わないのだから、つくるもののパターンも知れている。一番多かったのが、一人暮らし時代から定番の献立。ご飯に味噌汁、焼き魚に、ヒジキ煮か切り干し大根の煮ものだ。そういう一見模範的に見える和食献立を一人暮らしをしながら続けたのは、当時仕事をしていた健康雑誌の「魚食ダイエット」の特集で、アトピー性皮膚炎の人は魚中心の和食がいい、という情報も掲載されていたからだ。あるいは、特集を担当した編集の人から聞いたのだったか。

私は4歳からアトピーに悩んできた。大人になってマシになったものの、皮膚科通いと毎日の薬塗りから解放されたことがない。よくなるものなら、と和食ばかりの献立にすることに決めたのだ。

それに、毎日ワンパターンにしておけば、献立に悩まなくて済む。一人暮らしを始めたときに村上昭子さんの和食のレシピ本を買い、ほとんどイチから和食を学んだことも大きかった。覚え立てだからやってみたかったのだ。ヒジキ煮も切り干し大根の煮ものも、その本で知ったやり方がベースになっている。

魚の煮つけは、村上昭子流で酒と醤油だけで味つけしていたら、実家でカレイの煮つけを食べると「甘い!」、と思うようになってしまった。母は砂糖かみりんを加えているらしい。どちらを使っているか知りたかったが、きっと10倍ぐらいの小言つきの解説が返ってくるので、聞けなかった。

私が暮らしていた大阪の町では、魚屋の店頭に並ぶ魚の種類が驚くほど豊富で、毎日同じような献立でもそれなりに変化を楽しめた。実家は郊外にあって、母は近所の量販店で買いものをしており、「魚がない」とよくグチをこぼしていた。カレイの煮つけかフライ、ブリの照り焼き、イワシの煮つけ、サバの塩焼き、太刀魚の塩焼きが定番で、ブリの照り焼きはヘビーローテーションだった。しかし、大阪に住むと、知らなかったたくさんの魚と出合う。

大阪で一番気に入っていて今でも覚えているのは、香り高いスズキ。塩焼きが私の定番だったけど、洋食にも合うので、野菜と一緒にホイル焼きにすることもあった。ブリのアラもよく売っていたので、レシピ本で知ったブリ大根もよくつくった。

大阪のその「理想的な」和食には落とし穴があって、それは油脂が少ないことだった。肉をあまり食べないのも、よくなかったらしい。

アトピーの症状に変化はないのに、気がつけば私は体力が低下し、洋菓子を食べられなくなっていた。なぜだろう。ケーキもクッキーも大好きだったはずなのに、何だか体が受けつけないのだ。喫茶店に行けば、友人がおいしそうに食べるのを、うらめしそうに眺める。おいしいことは覚えているのに、食べたい気が起こらない。自分だけ抜け駆けで、ダイエットしているかのように受け取られることもあって、女同士の社交には不便な体質になってしまったと感じていた。

友人が「御影の〈ダニエル〉のだから」、と人気店の大きなモンブランを手土産でくれたことがあった。家に残されたそのケーキを、「おいしいって知ってる」と思いながら、まったくおいしく感じないまま口へ押し込んで片づけたことがあった。悲しい。子どもの頃から特別感を持って味わってきたケーキを、おいしく思えないなんて。

一人暮らしを4年半で卒業し、東京で夫と暮らすようになってからは、料理をつくるのも食べるのも2人にふえ、献立にバリエーションができた。肉野菜炒めなども食べる生活を2~3年続けるうちに、再びケーキやクッキーが食べられるようになった。おいしいと思っているものを、ちゃんとおいしいと感じられる。幸せスイッチが入る。ヘルシーそうな献立でも、ワンパターンは体によくないと改めて学んだ。

しかし、ワンパターンは困ったときのお助けサイクルでもある。東京に来て6年でうつを発症し、7年目に回復し始めていた私は、献立に困ってまた、あの頃のワンパターン献立を組み入れることにした。4年半、毎日のようにつくっていたのだ。体が料理の仕方を覚えている。

ヒジキ煮は、ヒジキと干しシイタケを、それぞれボウルに入れて30分ほど戻しておく。ニンジンを1センチ幅、5センチ長さ程度に切りそろえ、戻したシイタケを絞って石づきを取り、薄切りにする。薄揚げも縦に2等分してから細切りにする。ヒジキはザルにあけて水気を切る。

ふたで密閉できる厚手の片手鍋を、火にかける。ゴマ油を引いて、ヒジキを入れて軽く炒める。ニンジンとシイタケを加えてまた炒め、シイタケの戻し汁、濃口醬油、みりんを投入。薄揚げを加えて軽く混ぜ、ふたをして弱火にしたまま、20分程度放置しておく。

その合間に、イリコを浮かべておいた鍋を火にかける。沸騰したらイリコを取り出し、キャベツのざく切り、ヒジキ煮のときについでに切っておいたもう1枚の薄揚げ、シメジを入れてふたをして弱火にする。火が通ったら、ワカメを加えて味噌を溶き入れ火を止める。

その間に、魚焼きグリルで、塩を振っておいた魚を焼く。これで料理終了。味噌汁は鍋いっぱいにつくっておいたから、あと2回温め直して食べられる。ヒジキ煮はプラスチック容器に入れておけば、4、5回は食べられる。どの料理も、4年半つくり続けて、何も考えなくても体が動いてすぐにつくれる。三つの料理を組み合わせた作業をずっと続けてきたから、複数の作業を並行して進めても、段取りでパニックになることがない。

面倒でも料理の経験は積んでおくことが大事、と学んだのはあの頃の苦しい体験からだ。和定食はつくれた一方、ほかのものはそれほど手際よくつくれないし、レシピのバリエーションもないから悩んだし、上手につくれなくて悲しかったからだ。

肉野菜炒めをつくる、煮ものをつくるなど、ほかのパターンも入れてバランスに気をつけながら、アイデアがないときは魚屋へ行ってこのワンパターンをくり返す。干しシイタケとヒジキ、切り干し大根はキッチンの引き出しに常備しておけば大丈夫。あの頃住んでいた町にも、大阪ほど種類が豊富ではないにせよ、安い魚屋があって本当に助かった。