本音と建て前が渦巻く職場。理不尽さに負けず生き残るために知っておきたい掟

公開日:2017/3/27

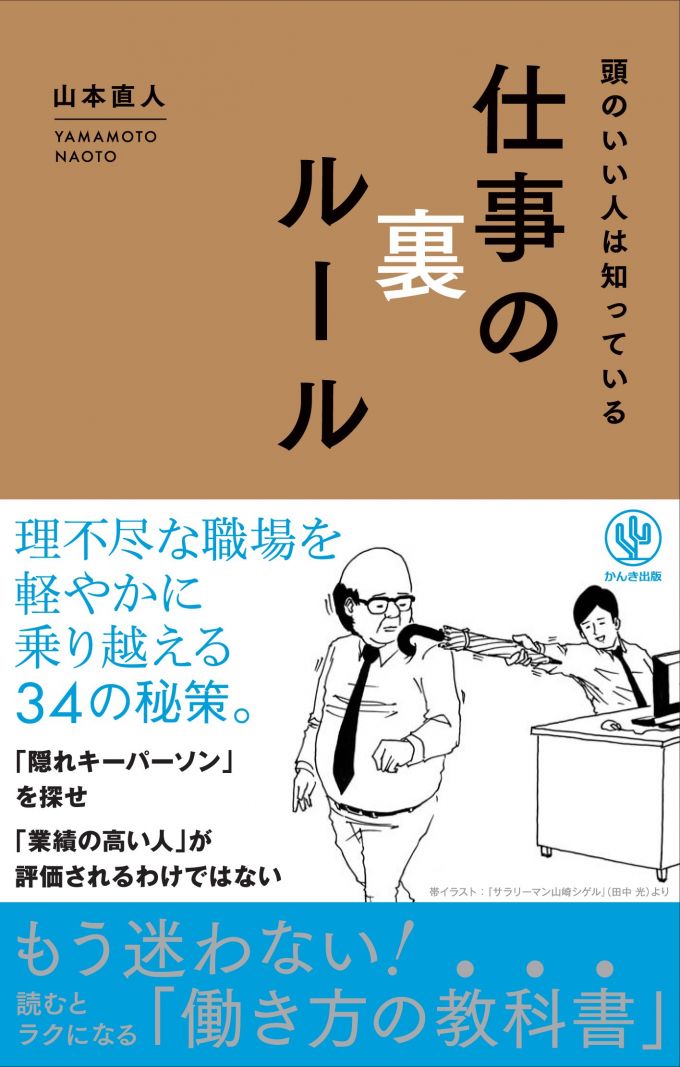

職場には、その職場独特のルールが存在することが多い。昔から暗黙の了解で通っているようなルールは、口では説明できないようなものまで含めると、片手では済まないくらいあるのかもしれない。中には理不尽と思えるようなものもあり、それをいちいち気にしていたら、精神的に持たなくなる。そんな職場の理不尽さに負けずに乗り切るための方法を紹介する『頭のいい人は知っている 仕事の裏ルール』(山本直人/かんき出版)を取り上げる。

仕事の裏ルールは仕組みがわかればスッキリする

仕事の裏ルールとは、表に出ている建前のルールではなく、何となく感じ取らなければならない本音のルール、つまり仕事や会社の仕組みに合わせたルールのことだ。例えば、仕事をするうえでは、多数決が通らないことも多く、下手をすると少数決になることもある。だから、納得がいかないという人も多いが、仕組みがわかればそれほど不思議なことではない。少数決になるのは、特別な決定権を持ったキーパーソンが存在するからなのだ。キーパーソンがいる方は、たとえ少数派でも意見が通る。だから不可解に感じられるわけだが、誰が隠れキーパーソンなのかがわかれば、納得もいくようになる。そして、自分の意見を通したかったら、その隠れキーパーソンを味方に付ければよいだけだと気づくことになる。

仕組みがわかれば出世も夢じゃない!

会社の裏ルールで納得のいかないものをひとつ挙げろと言われたら、多くの人が人事のルールを挙げるかもしれない。業績を上げている人が必ずしも評価されるとは限らないからだ。しかし、その様子を見て理不尽だと思うなら、それは仕組みが見えていないと言える。裏ルールに照らして考えれば、それほど理不尽な話ではないことが多い。ルールは必ず作った人がいて、適用される範囲がある。だから、誰が作ったのか、何のためのルールなのかがわかれば、変にイライラしなくても済むようになるはずだ。

例えば、もし新人が上司に人事評価の基準を尋ねたとすると、上司は新人に建前のルールしか教えないだろう。「能力とやる気と成果の3つで判断する」などと答えるのが一般的だ。その答えを鵜呑みにした新人は、きっと能力を高めるために勉強をし、意欲を見せるために朝早くから夜遅くまで仕事に打ち込むだろう。しかし、結果としては周りの新人たちとほとんど変わらない評価しか得られず、努力しても浮かばれないと嘆いて、平凡な社員となって埋もれていくことになる。それはなぜなのか。表のルールを知っただけですべてを知った気になって、その裏にある仕組みを理解しなかったからだ。

会社は組織で成り立っているから、新人ひとりが動いただけでは成果に繋がらないことが多い。そのことがわかっていれば、成果に繋がりやすい商品を扱っている部署への異動を申請するなど、具体的に動けたはずだ。能力があるかどうかの判断は、判断を任されている管理職の主観に左右されるところ大きいということに気が付けば、評価を任されている上司となるべく一緒に行動することを考えるだろう。やる気があるかどうかは、職場にいる時間の長さで計られることが多いことに気が付けば、上司の目から見て長くいるように見えるように行動することも考えられる。最終的な決定権を持っている上司が誰なのかまで見抜ければ、アピールする先も絞れるし、どのような行動に出るべきかもわかりやすいというものだ。

表ルールだけを愚直に守るのは損

本音のルールを理解して動くことをずる賢いと言い嫌う人もいるだろう。表ルールを愚直に守り、自分の力だけで何とかしようと考える人もいるかもしれない。しかし、組織の中で仕事をしていくうえでは、周りをうまく巻き込みながら自分をアピールしていかなければうまくいかない。職場において、要領がよいことは悪いことではない。職場や仕事の仕組みをいち早く見抜いて、得になる行動ができるかどうかが、自分を疲れさせないことに繋がるのだ。どんなルールでも、一方向からだけでなく別の方向からも見てみると、違って見えてくる。その本質に迫れば、うまい乗り切り方が見つかるはずだ。

文=大石みずき