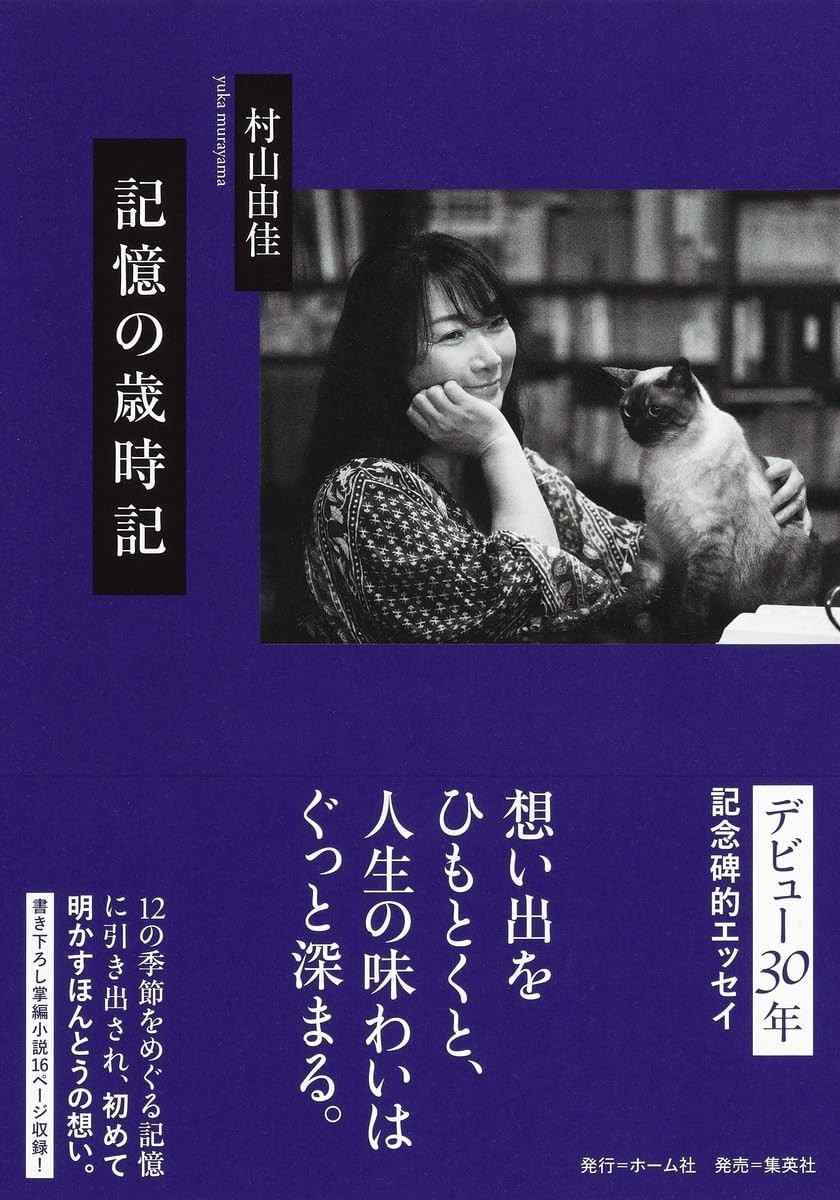

村山由佳デビュー30年・記念碑的エッセイ集。著者がはじめて明かす本音と、12の季節ごとに編まれた『記憶の歳時記』

更新日:2024/1/24

この世でもっとも敬愛する作家の名前を聞かれたら、迷うことなく「村山由佳さん」と答える。村山さんの作品に幾度となく魂を救われて、この年まで生きてきた。その村山さんが、デビュー30年の記念碑的エッセイ集『記憶の歳時記』(村山由佳/集英社)を上梓した。発売後最初の休日、迷うことなく本屋に車を走らせた。

本書は、日本ならではの12の季節をなぞる順で、幼少期から現在に至るまで、著者のさまざまな記憶が綴られている。

“ある記憶がきっかけとなってするすると芋づる式に引っぱり出されてくる感情や理屈を、何度でもとっくり検証した上で、言葉に置き換えて定着する――それを地道に積み重ねることによってしか、私たちは自分という人間の輪郭をつかんでゆくことができないのじゃないかと思う。”

著者のこの言葉に違わず、本書には著者の輪郭が浮き上がっている。“ひと”だけにとどまらず、深い思い入れを示す“もの”にまつわる記憶も惜しみなく詰め込まれた一冊は、著者の軌跡そのものを垣間見ることができる。また、本書の締めくくりには、書き下ろしの掌編小説までもが掲載されている。こちらの掌編小説は、エッセイで著者の軌跡を辿り、作家・村山由佳の生き様に触れたあとに味わうことを強くお勧めしたい。

本書には、デビュー当時に出会った編集者からの旅立ち、二人目の夫が残した多額の負債、借金返済のために宝飾品をすべて売り払ったエピソードなど、これまで秘められてきた著者の本音が赤裸々に綴られている。

「卯月」からはじまり「弥生」で幕を下ろすエッセイの中で、私がとりわけ惹かれたのは「葉月」の章だった。「スイカの皮と、いつかの旅」と題された本章では、現在の夫「背の君」(著者の夫の愛称)に対する絶大な信頼と、夫婦共通のソウルフード、かつての旅先での思い出などが描かれている。

作家を生業とする著者は、「毎日が満ち足りていること」に恐れを抱いていた時期があった。社会的に後ろ指をさされる人間であればあるほど、作品の凄みが増す。そう思い詰めた結果、切り捨てたもの、失ったものもたくさんあった。だが、今の夫との生活を通して、その考えに変化が生じたという。

“この家での私や猫たちとの生活を、大切に思ってくれる相手がいる。自分ごととして、きちんと心と時間を割いてくれる人がいる。安心して背中を預けていられるからこそ、全力で執筆に向かうことができる。――そういう書き方もあるのだと知った。”

著者の現在の夫は、昔からよく知る従兄弟である。気心が知れている間柄だからこそ、時にはクッションを投げ合うほど激しい喧嘩もする。「喧嘩ができる」間柄というのは、いいものだ。対等に話せる相手でなければ、「喧嘩」はできない。二度の離婚を経験し、三度目の結婚生活においてはじめて、著者はパートナーに本音を見せられるようになった。

「葉月」の章には、最初の夫と共に刻んだ旅の思い出についても綴られている。アメリカ・アリゾナ州、ルート66の途上にある小さな町「ウィリアムズ」。小説『翼』の取材を含め、著者が三度にわたり訪れた自然豊かな地を吹き渡る朝の風は、“オゾンとイオンがいちどきに流れ込んでくる”ような心地であったという。その肌感覚を共有できるのは、共にウィリアムズを訪れた最初の夫だけだと著者は語る。今を共に生きる人に支えられる日常。過去、共に生きた人との記憶の中にある体験。どちらか片方だけではなく、両方を持ちあわせて、誰もが人生を歩んでいる。

実母との確執、二人の元夫に抱く想い、現在の夫と愛猫たちへ注ぐ眼差し。ほろ苦いもの、温かいもの、未だ消化不良なものなど、悲喜こもごもな感情と共に綴られた記憶のすべてが、現在の著者を形づくっていることが本書からうかがえた。

著者の作品を追い続けるうち、私は高校生から40歳を超え、その短くない歳月の間に多くの体験と変化を重ねた。著者の歴史と作品を辿る旅は、私自身の歴史を辿る旅でもあった。12の季節をめぐるエッセイの終わりに著者が記した願いが、どうか叶いますように。著者の作品に生かされてきた者として、心からそう望んだ。いや、信じた。

“「何かを強く願うとき、ただ『望む』のでは不充分だ。『信じる』のでなければね」”

著者の小説、『遙かなる水の音』の一節である。骨の髄まで染み込んだ著者の作品は、もはや私の血肉そのものだ。本書もまた、例に漏れず私の記憶にしっかりと食い込んでいくのだろう。2023年、銀杏の葉が色づきはじめた霜月の記憶と共に。

文=碧月はる