えっそうだったの…? 何気なく使っている「ことわざ」に込められた恐ろしい意味

公開日:2018/2/15

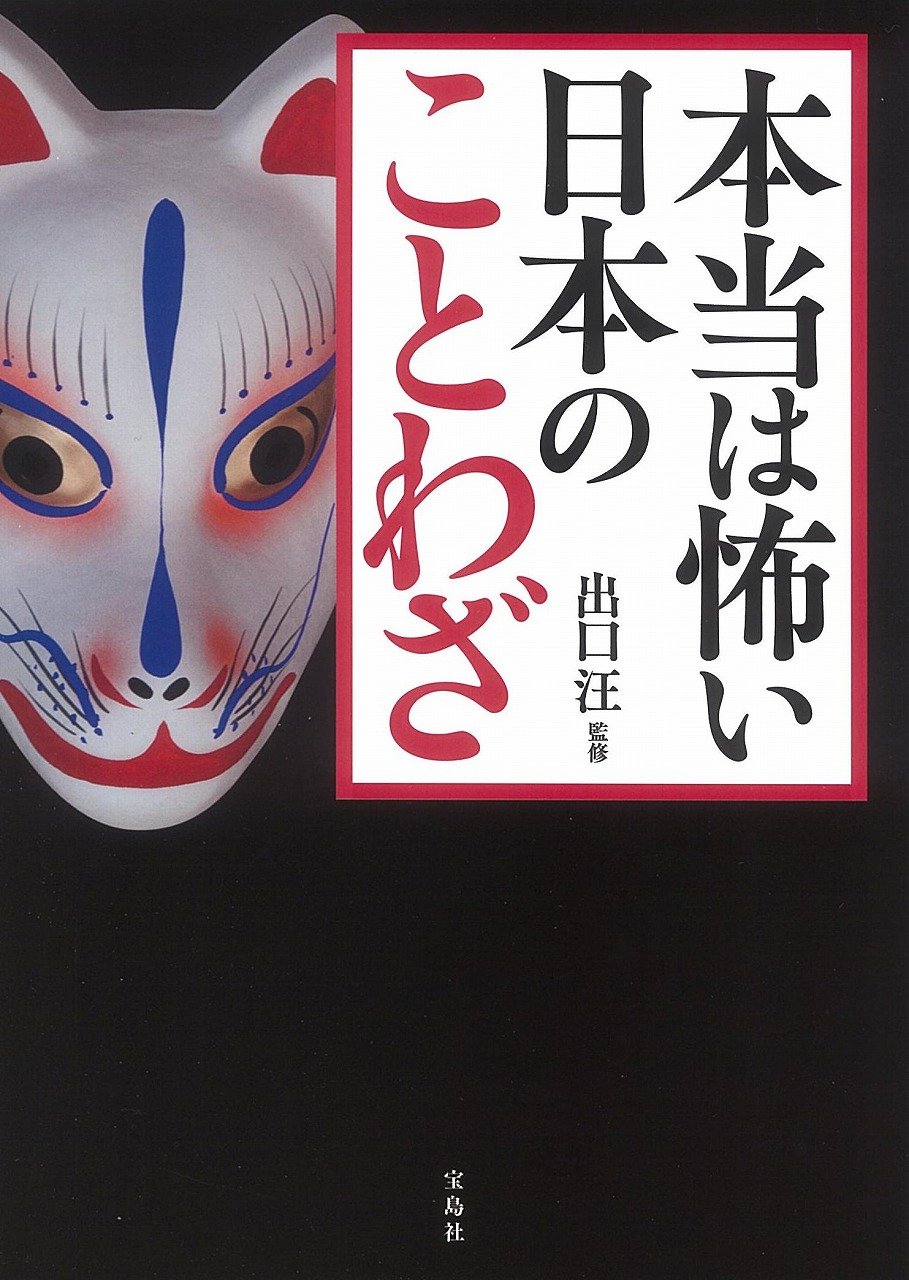

日常で使われていることわざには、先人たちの知恵、人生の処世術が詰まった教訓のようなイメージがあるが、その言葉の裏には人間の負の感情が潜んでいるものがある。『本当は怖い日本のことわざ』(出口汪:監修/宝島社)では、本当は怖いことわざにスポットをあてて、その言葉が作られた経緯や意味、現代ではその言葉がどのように使われているかなど、イラストをつけてわかりやすく紹介している。思わずトリハダが立ってしまうほど恐ろしいことわざたち、本書からいくつかピックアップして紹介しよう。

■白羽の矢が立つ

現代では「野球部の部長候補として白羽の矢が立った」といったように、数多くの中から選抜された、ある種良い意味使われているケースが多い。しかし、「白羽の矢が立つ」は本来、「大勢の中から犠牲者として選出されること」という恐ろしい意味で使われていた。はるか昔、台風や日照りなど自然災害は神の怒りによって引き起こされていると考えられていた。神の怒りを鎮めるためには生贄となる少女「人身御供」を捧げる必要があり、「人身御供」を生きたまま川や池に投じて命を捧げれば、村は災害から免れることができると信じられていた…。「人身御供」を選ぶときに、生贄となる少女の家の入り口に白羽の矢を立てて目印にしたという。「白羽の矢が立つ」ということわざは、生贄を選ぶ恐ろしい儀式に由来しているのだ。

■一敗地に塗れる

「一敗地に塗れる」ということわざの「一敗」を一回負けることだと思い、一回敗れて地に倒れた、僅差で負けたというような意味だと思ってはいないだろうか? 主にスポーツなどで、「初日、早くも一敗、地にまみれた」などと用いられることがあるが、「一敗地に塗れる」の本来の意味は「一度の勝負で完全に負けてしまうこと」「二度と立ち上がれないほど、徹底的にうちまかされる」という完全敗北の意味だ。そもそも、このことわざの語源は中国の『史記』の故事成語で、「地に塗れる」は戦死した者の内臓が大地に散らばって泥まみれになっているという背筋が凍るほど恐ろしい状況を表している。つまり、負けた者の内臓が地面に散らばって泥にまみれているほどの凄惨な負け…二度と立ち上がれるわけがないのである。

■生き馬の目を抜く

「生き馬の目を抜く」は、あまり見聞きしないことわざだかもしれない。生きた馬から目を抜くなんて想像するだけで怖いことわざで、苦しくて痛い、なにか罰を与えるような意味をもっていそうだ。しかし、「生き馬の目を抜く」ということわざの本当の意味は、素早く行動をすること、油断もすきもない、他人を出し抜いてでも利益を得るさまを表している。「生き馬の目を抜く」は故事などから生じたことわざではなく、「生きた馬の目ですら抜き取ってしまうほど早い」というたとえなのである。江戸時代のころは、馬ではなく牛を使って「生き牛の目を抜く」という表現を使われていた。牛から馬という表現に変わったのは馬のほうが敏捷な動物で、より素早さを表現できるからだろう。いずれにせよ生きている動物から目玉を抜くのだから、グロテスクな表現であることには変わりない。

ほかにも本書には「断腸の思い」など由来を知るとゾッとするものや、「面の皮を剥ぐ」「血で血を洗う」などその場面を想像すると極めて恐ろしいことわざなど、81のことわざが収録されている。恐ろしい由来をもったことわざたちから、人間の本質を垣間見ることができる。

文=なつめ