東京が、日本がヴィヴィッドピンクに染まる!? ネオ・デジ世代が起こす戦争とは――

公開日:2018/8/10

パソコンやインターネットが学生時代から身近にあった世代(1980年前後以降の生まれ)を「デジタルネイティブ世代」と呼ぶ。その中でも、いまの大学生世代など、96年以降の生まれの人たちは「ネオ・デジタルネイティブ(以降、ネオ・デジ)世代」と呼ばれ、小中学校時代からLINEなどのSNSが当たり前にあり、使いこなしてきた世代である。

筆者のような「デジタルイミグラント世代(1970年代中盤以前の生まれ)」からは、瞬時に意思疎通ができたり、人間関係のつながりを無限に広げられるSNSは、魅力にあふれたツールに思える。しかし、ネオ・デジ世代の側からは、別の言い分があるのだろう。

小説『真夜中乙女戦争』(F/KADOKAWA)を読んで、筆者の心中に真っ先に飛び込んできたのは、そんなネオ・デジ世代が一様に抱え、いまにも集団ヒステリー的に暴発してしまいそうな、高度デジタル社会が生むかもしれないストレスのようなものだった。

前著のエッセイ『いつかは別れる。でもそれは今日ではない』(KADOKAWA)がベストセラーとなったF氏。以前、本サイトの記事で明かされているように、本作はF氏自身の大学生時代の経験、思索がベースとなった小説である。

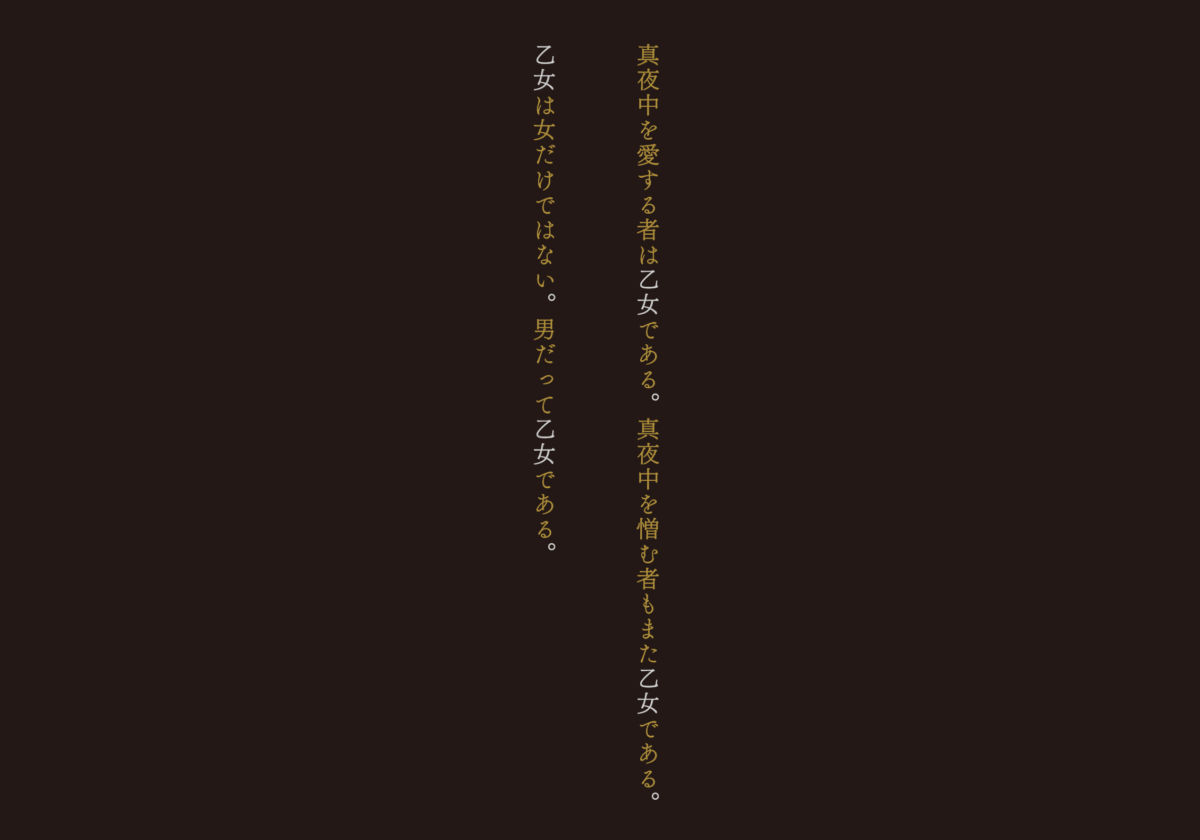

本作に登場するのは、可憐で勇猛な子女戦士たちではない。あなたも、私も、みんなが乙女であると、巻頭を飾る金と白のモノローグがこう告げる。

真夜中を愛する者は乙女である。真夜中を憎む者もまた乙女である。

乙女は女だけではない。男だって乙女である。

断言する。純真無垢な子女ばかりが乙女ではない。

純粋になろうとしても純粋になりきれず、汚れようとしても汚れきれない。

優等生も不良も、そのどちらにもなれない者も全員、私は乙女と呼びたい。

大人という人間など存在しないように、乙女ではない人間など存在しない。

主人公は、W大に通う1年生文系男子(18)。名前は一度も登場しないため、ここでは「彼」と呼ぶ。ネオ・デジ世代ではあるが、幸せアピール満載のインスタを毛嫌いし、「誰も見ていない」という彼のツイッターには「卑屈の塊のような言葉と写真」が並ぶらしい。

多くの同世代は、SNSを使って自己承認欲を満たす。しかし彼のツイッターは、いわば本音を吐露した日記のようなものなのだろう。だから読まれるのが怖くて、他者をフォローできない。

劇中に彼のこんなセリフが登場する。

「インスタしてたりツイッターしてたりLINEしてて、傷つかない人なんて、いるんですか。言葉とか他人に触れて無傷でいられる人なんているんですかね、いや、分からないですけど」

彼を支配しているのは、刹那的なものへの恐怖感だ。人はみな、「いつか死ぬが、それがいつかはわからない」という宿命と恐怖を背負うが、普段はそのことを忘れて生きる。その本音が決して顔を出さないSNSを彼は信用しない。

彼には、そのことが常に頭の片隅に、刹那ではない永遠性への強い憧憬として根付き、それが人格をいびつにさせている。

友達や恋人がいたこともなく童貞なのは、「いつかは消え去るようなものを好きになって、なんの意味があるんだ」と思うから。空虚さの奥にくすぶる心のマグマは時に、教授への誹謗中傷など、悪意として表出する。「純粋になろうとしても純粋になりきれない乙女」である。

この物語は、「彼」を取り巻く、ごくわずかな人間関係で進展する。マッチングアプリも駆使してワンナイトラブに情熱を燃やすのは、高校からの同期「佐藤」。ネオ・デジ世代の申し子で、いま自分が楽しければそれでよしとする「刹那」の権化でもある。

「彼」の空虚な心に、一筋の光を放つのは「先輩」だ。入部した「かくれんぼサークル」の先輩で4年生。誰にでも優しい反面、憂鬱な美しさを持つ「汚れようとしても汚れきれない乙女」である。

「人間はいつか死ぬ」「全部潰した方が話が早い」を信条とする「黒服」は、「彼」がなぜか心を惹かれる、謎の人物だ。人心掌握術に長け、映画好き。後に「彼」と深夜映画館(アジト)を運営し、同志を集め「破壊」へと誘導。「彼」とはただならぬ因果・縁があることも暗示される。

そして最後に「東京タワー」。主要キャラ中、唯一の無機物。

「彼」は、理解されないことを覚悟のうえで、東京タワーへの恋心<この世のありとあらゆるくだらないものの中で、唯一、くだらないものではないものに思われたこと>を「先輩」に明かす。

すると、「ずっと続くものって羨ましくて、眩しくて、ずっと見てたらさ、眩し過ぎて死にたくなってくる。そういうことでしょ」と、意外にも「先輩」が共感する。

二人の心に共通する「永遠」への憧憬が、二人の密やかな絆を強める。

こうして同時進行する「彼」と、「先輩」「黒服」「佐藤」「東京タワー」とのそれぞれ異質な関係性。しかしそれらは、W大の象徴である創設者の像が、ヴィヴィッドピンクのペンキに無残に染められた日を境に激変する。

「黒服」が大学を起点に、全国へと飛び火する戦争を仕掛けたのだ。学生たちから始まり、やがて大人たちも加わり、やがて日本を侵食する。いったい「黒服」とは何者なのか? 終盤で明かされる正体、それは誰もが想像さえしえないものだった――。

建前と本音、虚像と実像がさまざまに交錯するSNSやアプリが常に身近にあり、人間関係構築のために関わることを強いられるネオ・デジ世代。

繋がりたい、が、繋がれない。たとえ繋がっても、繋がりきれない。フリック入力ひとつで、永久にお別れできる世代。そこでは、人との繋がりはたしかに、簡単に、スピーディに広がる一方で、その中身は希薄化し、はかなげでもある。

折に触れ言葉を交わし合うも、「彼」と「佐藤」は決して友情では結ばれはないところに、同世代間にも横たわる溝を感じさせる。また、惹かれ合う「彼」と「先輩」だが、互いにLINEのIDは教えあっても、実名は教え合おうとはしないことに、恋愛の新しい形を思う。

そして、つくづく感じたのは、人間関係、恋心、命など、移ろいゆくものや不確かなものを極端に畏れる「彼」こそが、むしろ、決して少なくはない時代の申し子なのかもしれない、ということ。そしてその空虚感は、世代を超えて伝搬するということ。

というのも、ネオ・デジ世代が起こした戦争にはやがて、大人なはずのデジタルイミグラント世代も共感し、加担することになるのである。

「この夏、予定もなく、手帳は真っ白、お先は真っ暗な人間に、私はこの小説を捧げたい」と著者は言う。では私は、「不器用な人間はどう生きればいいのか。やっと目覚め始めた恋心が狂気にどう立ち向かうのか、が気になる人におススメしたい」と結んでおこう。

文=町田光