日本人が思い描く「金魚」が消えつつある? 日本の風物詩・金魚の歴史と今後を展望する

公開日:2019/9/1

和テイストのファッションなどにおいて、「金魚」は定番の意匠だ。毎年夏になるとデパートなどでは金魚関連のアートイベントがよく開かれているし、縁日での金魚すくいなども今なおなじみ深い光景だ。

これほど日本の文化に深く根付いている観賞魚・金魚だが、じつはあまり知られていないことや、現代でもよくわかっていないことも多いという。たとえば、そもそも金魚は日本固有の魚ではなく、中国から輸入されたものだということを知っているだろうか? しかも、金魚の代表格でもある、目の飛び出た“出目金”などは、明治時代になってから輸入された比較的新しい品種なのだ。また、童謡で「赤いべべ着た可愛い金魚…」と歌われているように基本的には赤い魚なのに、なぜ「金魚」と呼ぶのだろう? そして、金魚はフナの突然変異から生まれた魚だといわれているが、日本のフナを何代かけ合わせても絶対に金魚が生まれないのはなぜなのだろうか?…など、疑問は尽きない。

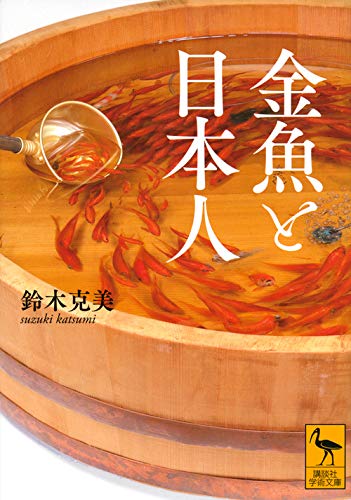

そんな金魚にまつわる不思議と謎に迫り、生物学、歴史、文化などあらゆる側面から金魚について考察するのが『金魚と日本人(講談社学術文庫)』(鈴木克美/講談社)だ。著者は、江ノ島水族館、金沢水族館などで長年勤務し、東海大学海洋科学博物館館長、東海大学名誉教授でもある“魚の専門家”である。

■熱狂的ブームを生んだ江戸の金魚

本書によれば、金魚は中国南部の浙江省近辺が発祥の地であり、3世紀ごろから人に飼育されるようになったという。その後、観賞用に交配を重ねていくなかでさまざまな品種が生まれ、特に10世紀の宋の時代以降、養殖が盛んになった。そして、日本に入ってきたのは16世紀初頭、室町時代のことである。

日本に輸入された当初は、一部の金持ちや権力者だけが楽しむような高価で高級な鑑賞魚だったが、江戸時代になると庶民のあいだにも金魚の飼育・鑑賞が爆発的に広まっていく。ちなみに、最初のころは「キンギョ」と「コガネウオ」という両方の呼び方があったそうだが、いつの間にか後者の呼び方は消えてしまった。

江戸時代の金魚ブームの過熱ぶりはかなりのもので、幕府がそれを抑えようとしたこともあったという。17世紀後半の元禄時代には将軍・綱吉の発布した生類憐みの令の影響もあり、江戸中の金魚をすべて没収し池に放ったという記録すらある。それでも、金魚の流行が下火になることはなく、18世紀後半の安永年間には、若者のあいだに後ろ髪の根を上げ、髷(まげ)の先端を跳ね上げることで金魚を模した「金魚本多」という髪型が流行したというから驚きだ。その後も、明治、あるいは昭和の第二次大戦後になっても中国から次々と新種の金魚が輸入され、多くの日本人に愛好されてきた。

■日本人の風習に密着した金魚が消えつつある?

しかし、そんな金魚が近年危機的な状況にあるという。一部の愛好家を除けば、一般の家庭で金魚を飼うことは減っているし、かつては東京の下町にも数多くあったという金魚の養殖場は、都市開発の波におされ次々となくなっている。また、金魚すくいや町の金魚屋で売られているのは、どれも判で押したような同形、同大の安価に大量生産ができる金魚ばかりであり、金魚の多様性を楽しむという文化も廃れつつある。ならば、水族館などでさまざまな金魚の飼育・養殖をすればいいと思うかもしれないが、金魚を展示している水族館はきわめて少ない。金魚は水族館ではあまり人気のない魚なのだ…。

このような金魚の地位の低下は、この魚が“あまりにも”日本文化に根付いてしまったため、結果として「ありふれた魚」というイメージが広まってしまったからだろうと著者は記している。そして、そのことに対する危機感が、本書を綴る動機となっているのだ。

このままでは、金魚はただの和柄デザインとしてだけ残り、魚の存在が消えてしまうかもしれない…。そうさせないためには、改めて日本の伝統文化として金魚を見直し、保護していく必要があるだろう。

文=奈落一騎/バーネット