ステイホーム中に人を殺すならどうする? 「新しい生活様式」をトリックに生かしたミステリーの競演

公開日:2020/9/6

新型コロナウイルスは、私たちの生活を一変させた。ソーシャルディスタンスを保つために、オンライン会議やネット通販が普及、ご飯は外食でなくデリバリーにしたり、出かけても席と席が離れた換気のいい店を選ぶようになった。「新しい生活様式」とはよく言ったもので、これまで当たり前だった“ルール”がいくつも書き換えられている。

さて、本格ミステリーは“ルール”に敏感なジャンルである。私たちの何気ない思い込みや、生活の習慣、世の中の空気。隠れた“ルール”を逆手に取り、あの手この手で読者を欺こうとする。そして、ルールが当たり前であればあるほど、騙された読者は「なんで気づけなかったんだ…!」と気持ちよく悔しがる。“ルール”の使い方は、おもしろいミステリーのひとつの条件といっていい。

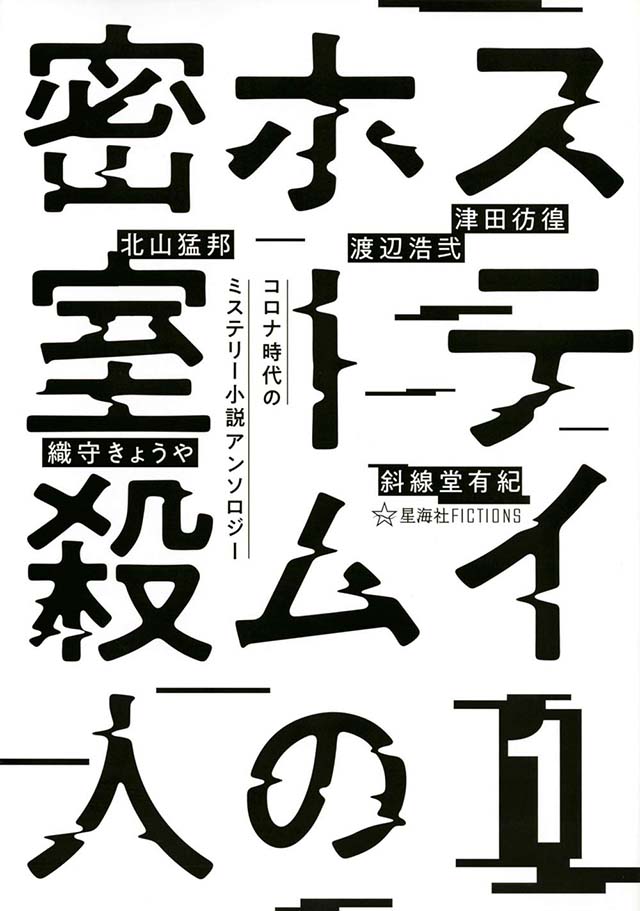

『ステイホームの密室殺人1 コロナ時代のミステリー小説アンソロジー』(織守きょうや、北山猛邦、斜線堂有紀、津田彷徨、渡辺浩弐/星海社)は、まさにそうした驚きに満ちたアンソロジーだ。新型コロナウイルスで変わってしまった世界を舞台に、新しい日常の“ルール”を利用して読者を楽しませる。豪華な作家陣による5つの収録作品を紹介していこう。

織守きょうや「夜明けが遠すぎる」

トップバッターは、「記憶屋」シリーズなどで知られる織守きょうや氏。アルバイト先が休業し金欠になった主人公は、ある男に弱みを握られ強請られていた。そのことを後輩に話すと、接点のない自分が代わりに殺してもいいと言い出す。犯行時刻にオンラインの飲み会に参加し、バーチャル背景で偽装すれば警察の目を欺けるというのだが…。読後に印象が変わるタイトルに注目してほしい。

北山猛邦「すべての別れを終えた人」

2作目は北山猛邦氏。代表作は『『クロック城』殺人事件』(講談社)から始まる〈城シリーズ〉だ。あるアパートの焼け跡から女性のバラバラ死体が発見される。どうやら、コロナウイルスから逃れるために東京から疎開してきたようだ。あやしいのは被害者の夫だが、最近は東京の飲食店をひとりで切り盛りしていて、殺害は不可能に思える…。コロナ禍ならではの鮮やかな物理トリックと、毒のあるラストが忘れられない。

斜線堂有紀「Stay sweet, sweet home」

お次は、『恋に至る病』(KADOKAWA)などヒット作を連発する斜線堂有紀氏。オシャレ大好き來山はるみのオンライン通話の相手は、原宿で出会った黒髪の女の子・木村林檎だ。元々険悪だった林檎の家庭は、いやでも距離が近くなるステイホーム期間に一層ギスギスしていた。ふたりの通話中、林檎の家が突然停電してしまう。彼女が父親の部屋を覗いてみると、そこには変わり果てた姿が…。はるみは、画面越しに得られる情報から真相を推理していく。なんとも今時な“安楽椅子探偵”ぶりだ。

津田彷徨「ゴミ箱診療科のミステリーカルテ 不要不急の殺人」

タイトルが目を引く本作は、現役医師が書く医療ミステリー。著者はネット小説『やる気なし英雄譚』(KADOKAWA)でデビューした、津田彷徨氏。最後まで読むと、きちんと“不要不急”だとわかるからおもしろい。ある日、老人ホームでひとりの入所者が亡くなった。しかもPCR検査を受け、結果を待っているさなかの出来事。コロナウイルスの悪化にしては早すぎるため、他殺が疑われることになる。こんな時代だからこそ生まれた、新しい動機とは…。

渡辺浩弐「世界最大の密室」

ラストを締めくくるのは、「ゲーム・キッズ」シリーズの渡辺浩弐氏。SF的発想の転換が待ち構えている作品だ。コロナ禍で無人となった街を「世界最大の密室」と捉え、そこで起こる殺人事件を描く。ステイホーム期間中、街角に中年男が倒れていた。現場は彼の住むマンションの真下だったから、警察は飛び降り自殺として事件を処理してしまう。しかし、彼の部屋は玄関も窓も内側から施錠されていて…。いったい、彼の身に何が起きたのか。幻想的な死に様が心に残る。

収録されている短編は、どれもコロナ時代を切り取る表現にあふれている。しかし、登場人物たちの本質は普遍的なものだ。だから、コロナ収束前の今は「わかるわかる」と頷きながら読めるし、きっと後から振り返って読んでも「あの時はこうだった、でも人間って変わらないな」と懐かしく読めるだろう。1冊で2度おいしいこのアンソロジー、出来立ての今熱いうちに味わってほしい。

文=中川凌(@ryo_nakagawa_7)