名古屋発祥の公園遊具「富士山すべり台」――同じ図面で作られたのにひとつひとつが個性的でおもしろい!

公開日:2021/3/23

「名古屋の富士山すべり台」。これは2月12日に発売された書籍のタイトルなのだが、このタイトルの時点で「名古屋と富士山に何の関係があるの? 富士山って遠いし見えないんじゃない?」「そもそも富士山すべり台って何なの?」と疑問が湧いてくるだろう。

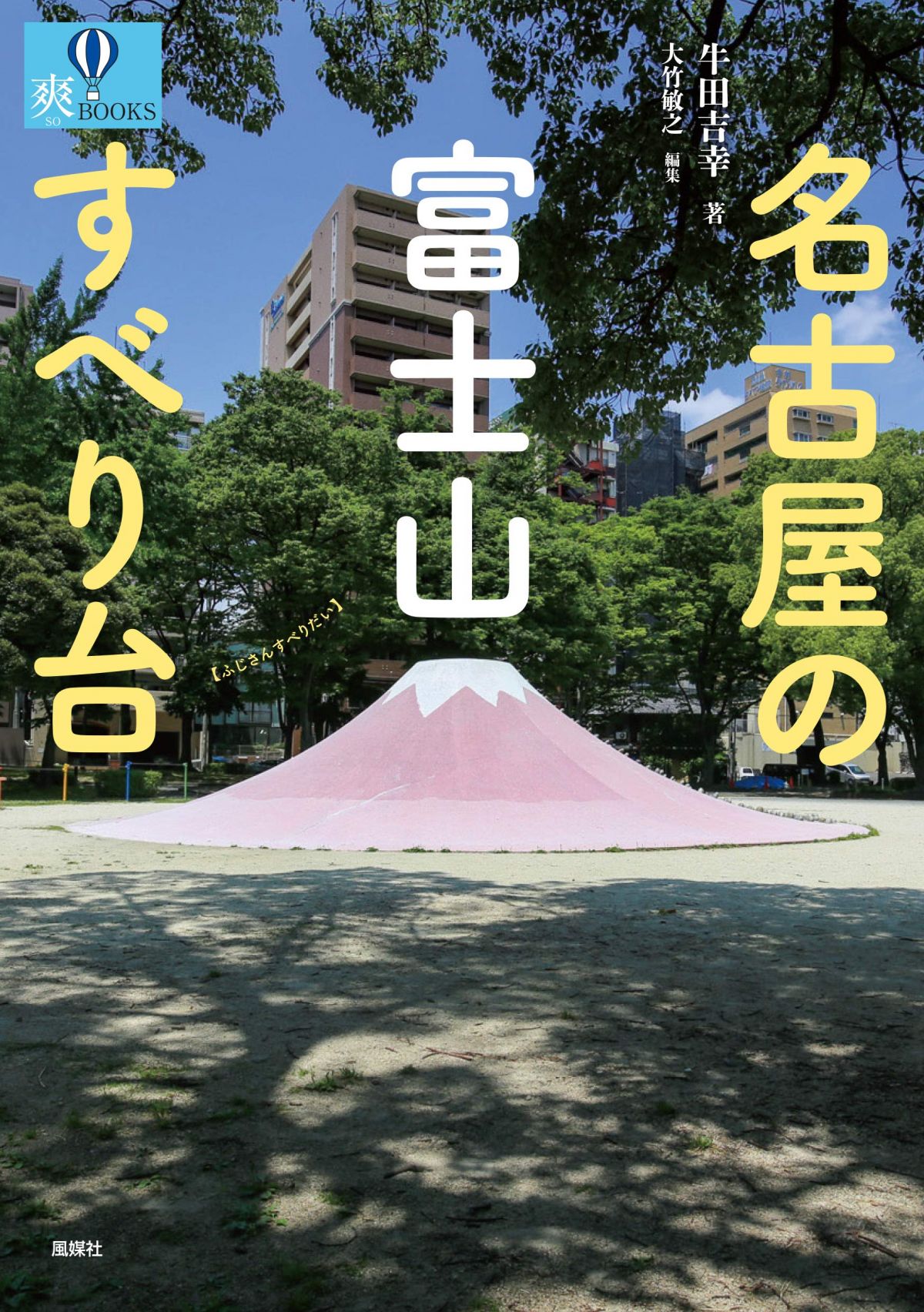

本書『名古屋の富士山すべり台』(牛田吉幸/風媒社)によると、「富士山すべり台」は名古屋発祥の公園遊具。名前のとおり富士山の形をしたすべり台で、地域の子どもたちには「ふじさん」「ふじやま」などと呼ばれているそう。正式名称は「プレイマウント」で、昭和41年(1966年)頃に名古屋市役所が図面を作成し、公園に建設していったコンクリート製築山遊具だ。

そして本書では、名古屋市内・市外に現存する全ての(!)富士山すべり台を写真と寸評付きで紹介。その数は120以上にもなる(うち名古屋市のものは93)。なお各すべり台の紹介部分では製造年度まで記載。巻末には膨大な参考文献リストが並んでいる。

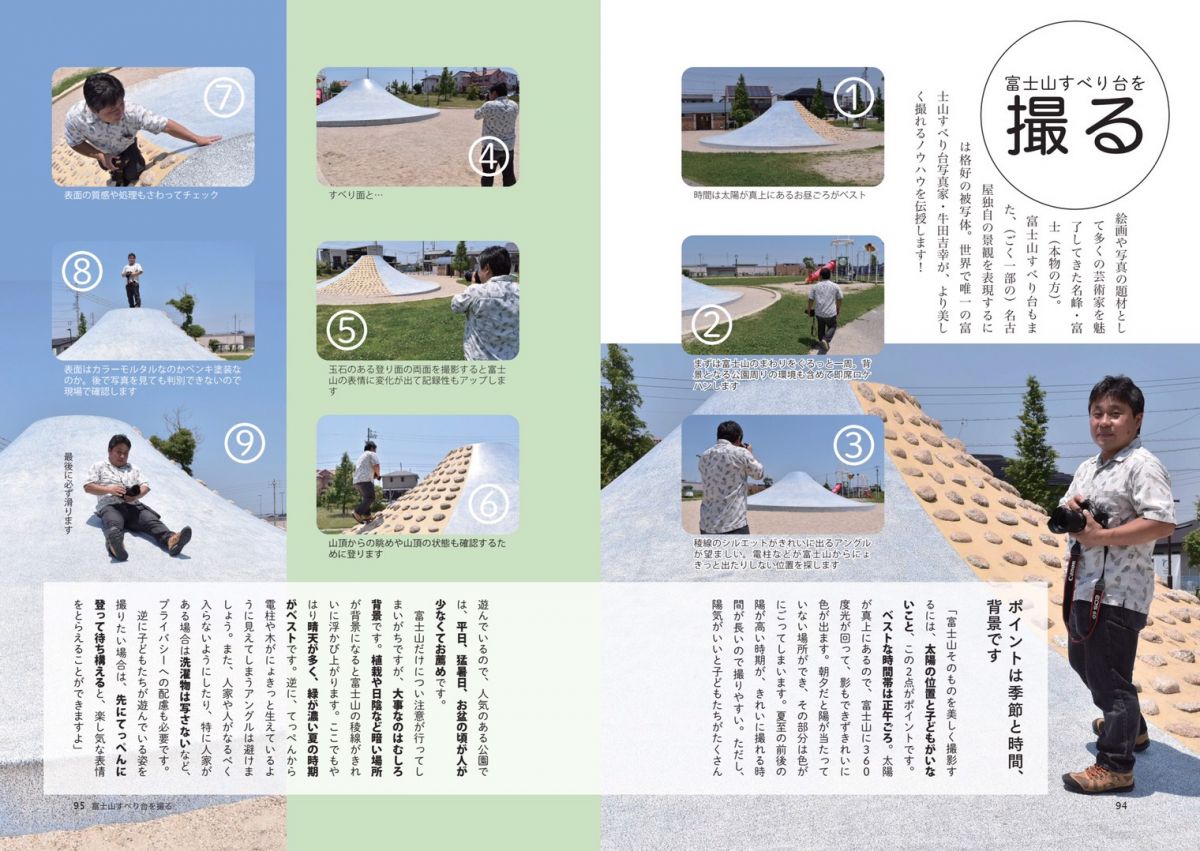

この時点で大変な労作だと分かるのだが、興味深いのは著者の牛田吉幸さんが、実際に富士山すべり台のすべてに登頂し、上から滑っていること。

「実際に遊んでみたところ、柔らかさが新鮮な反面、すべり心地は今ひとつ、でした」(名古屋市中村区 二瀬公園)、「長年にわたり子供たちによって磨かれた玉石がつやつやしています」(名古屋市中区 松原公園)なんていう“遊び手目線”も入り交じる寸評が可笑しいのだ。

標準化された遊具に「個性」がある

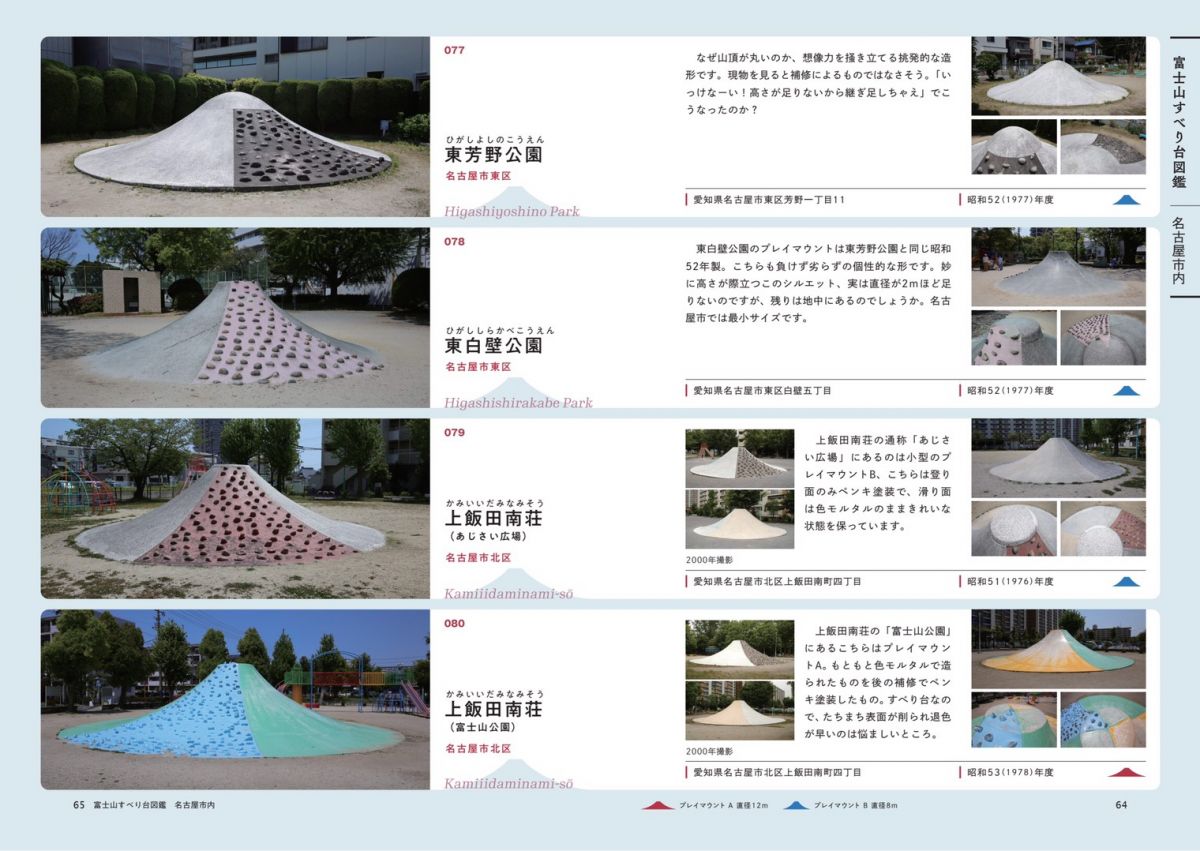

この「富士山すべり台」は、先述のように名古屋市役所作成の共通の図面によって建設されたもの。図面が同じなら、見比べても違いがないんじゃ……とも思うが、この本が紹介する富士山すべり台を眺めていると、一つ一つ見た目が違うことが分かってくる。

というのも、富士山すべり台は工場生産の遊具ではなく、設置場所で職人が作るものであり、経年変化や補修の状況によってもその見た目が変わってくるからだ。

富士山すべり台は標準化された遊具なのに、一つ一つに「個性」がある。そこには作り手の思いやこだわりも、時として見え隠れする。実際、本書の後半に掲載された建設関係者のインタビューには、「登り面に埋める玉石は石屋さんで一個一個見て選ぶ」「登りやすいように楕円形のものを選ぶ」といった言葉もあった。

そして富士山すべり台には、街とともに歩み、子どもたちが滑って遊び、丹念な補修を重ねてきた遊具としての歴史も詰まっている。また富士山すべり台は、遊戯性を備えた体験型遊具である一方で、造形表現(アート)としての側面も持っている……。

なお本書には、日本近代彫刻史が専門の田中修二教授(大分大学)のインタビューも掲載されているが、近代の公園遊具は学術研究者のあいだでも「まだ誰も手を付けていない分野」とのことだ。

本書の序文には「公園の遊具は一握りの天才による達成ではない。無名の人々による集成なのだ」との言葉があった。著者の牛田さんの丹念な観察と関係者・有識者への取材は、そうした“無名の人々による集成”である地域独自の公園遊具のおもしろさを、見事に解きほぐしている。

文=古澤誠一郎 写真提供=牛田吉幸