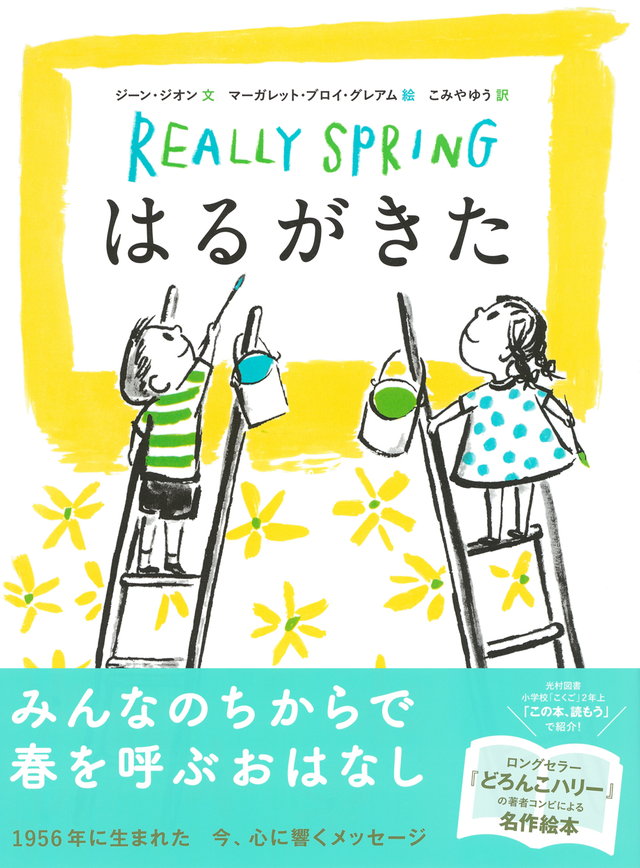

66年前のアメリカの絵本が、コロナ禍を彷彿とさせる。不安な世界は「自分たちの力で、春にすればいい!」

更新日:2022/2/15

世界中が待ちわびる「コロナ明けの春」。訪れるのはいつになるのだろうか。寒い冬。暗い冬。この出口の見えない状況の中、今年の春は、例年以上に待ち遠しい。季節の春は心の春でもある。

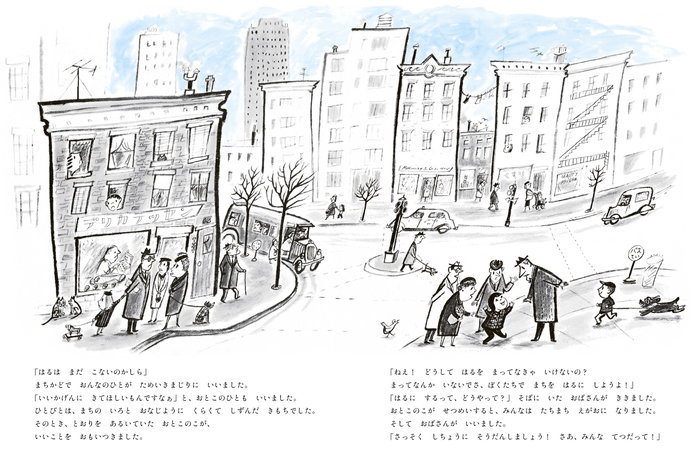

『はるがきた』(ジーン・ジオン:作、マーガレット・ブロイ・グレアム:絵、こみやゆう:訳/主婦の友社)がアメリカで出版されたのは1956年。カラーテレビは一部の富裕層だけが所有する超高級品で「普及している」というには程遠かった時代。もちろん、スマホという存在は世の中にまだない。スクロールすればお目当ての情報にたどり着く日常はなく、すべての「色」を液晶越しではなく肉眼で見ていた時代。冬は、今よりもっともっと色のない、モノトーンの世界だったことだろう。

男の子のアイディアで街中の人が動き出す

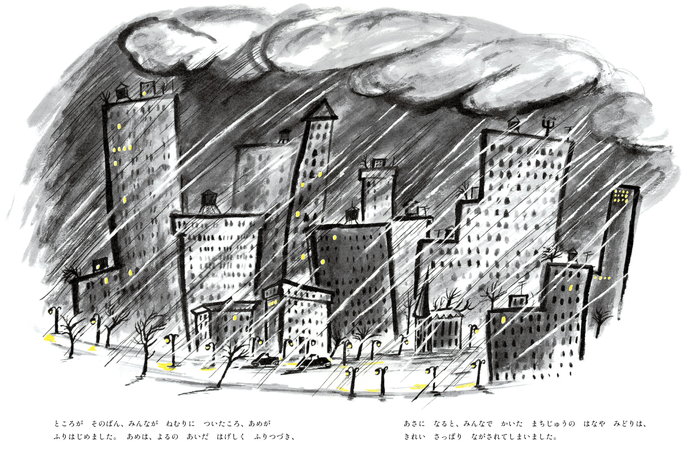

「ひとびとが、まちの いろと おなじように くらくて しずんだ きもち」

だったそのとき、ある男の子の言葉から世界が変わり始める。

「まってなんか いないでさ、 ぼくたちで まちを はるに しようよ!」

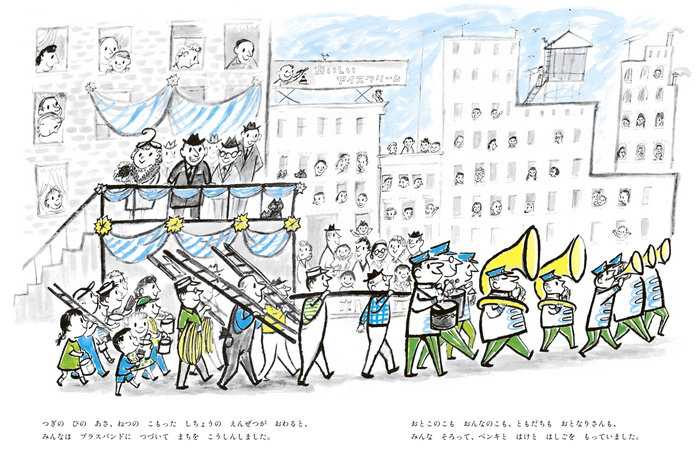

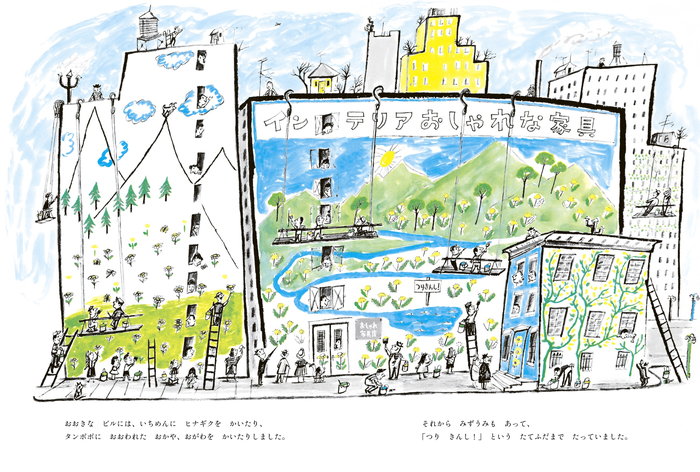

男の子のアイディアに街中の人たちが賛同し、街を春にする一大プロジェクトが始まる。

そう、ペンキとはけとはしごを使って! 街を自分たちの力でカラフルな世界に塗り替えていこう!

しかし、はげしくふりつづく雨が街をおそい

街中の人々が総動員で春色に塗り替え、生まれかわったかのように輝き出した街を、無残にも嵐がおそう。いろとりどりの花や緑は、一晩にしてすべてきれいさっぱりと流されてしまう。それから、街はいったいどうなったのか……。

普遍的なメッセージが届くのは偶然ではない

この絵本は、実は日本では一度11年前に出版されており、今回はリニューアルしての2回目の出版だ。今、この本が伝えるメッセージについて、翻訳者のこみやゆうさんは語る。

“2011年の春、最初にこの絵本が出た直後に、東日本大地震が起きました。すると、図らずもこの絵本が、読者に、復興への勇気と希望を与えてくれました。

そして、2022年、新型コロナウイルスによる閉塞感が漂う中、再びこの絵本が新装版として出版されることになり、なにか運命めいたものを感じずにはいられませんでした。この絵本には、時代に左右されない普遍的なものが描かれています。ですから、きっとまた、多くの読者に、勇気と希望を与えてくれると、私は信じています。”

66年前に生まれた『はるがきた』が描いている世界。未だ出口の見えない世界的なパンデミックの閉塞感の中で「本当の春」を待ちわびている今日と、あまりにも重なって見える。出口はきっとある。そして、それはただ待っていてはダメで、「みんなの力でみつけるもの。つくりだすものだ」。そんなメッセージを感じずにはいられない。