男性の「包茎」に対する呪いを解きたい。異色の作家・大泉りかが目指す、官能のあるべき姿【官能小説家という生き方】

公開日:2019/9/7

「あ、あの、俺っ! 今日、綾さんを一目見た瞬間に、なんて綺麗な人だなんて思ったんです。そんな綾さんにその、ちんちんを触られて、すっごく今、嬉しいっす」

「うふふ。可愛いこといってくれるじゃない。じゃあ、もっとすごいこと、してあげる。君の童貞ちんぽには、想像もつかないような、すごいことだよ」

綾が陰茎の根元に弛んだ皮をぐっと落とした。ピンと皮膚が張ってペニスの赤みが強くなる。

「あの、すごいことっていったい……」

いいかけた大介の口が、綾の唇で塞がれた。甘い唾液にほんの少しアルコールの混じった味がする。

(大泉りか著『若妻誘惑ハーレム 桃色町内会へようこそ!より』)

『サディスティック88』『セク研!』(ともに小学館)などのライトノベルや、『性感ヨガレッスン』『女子寮誘惑ハーレム さくらんぼ荘へようこそ!』(ともにキルタイムコミュニケーション)などライトな官能小説を多数執筆してきた作家・大泉りかさん。いわゆる“ハーレムもの”の印象が強い彼女には、作品を書く上でひとつのこだわりがあった。

「包茎をけなすのって、女性じゃなくて男性なんだと思うんです」

彼女が「官能小説」に見出す役割、そして届けたい読者について。半生とともに彼女の欲望に迫る。

富士山の噴火を「オナニー断ち」で止めようとした子供時代

――先生は、官能小説家になる前はフリーのライターとして働いていたんですよね。

大泉りか(以下、大泉):そうですね。大学を卒業後、ブラックな編プロを経て、フリーランスになりました。とは言っても、出版社に週5で常駐して働いてはいましたが。契約上はフリーランスなので、知り合いのつてなどを頼って、エロ本のライティングをしたりしていました。

――エロ本の編集者に知り合いがいたんですね。

大泉:私、学生時代にSの女王様が経営しているバーに入り浸っていた時期があるんですよ。お客さんはM男性やストリッパー、風俗嬢、アダルト系サイトの管理人といった、こういう言い方はなんですけど、アダルトな世界に携わっている人ばっかりっていうお店で、身体に「奴隷」とか「すけべ」とか筆で書く“ボディ書道”みたいなイベントをよくやっているところでした。

そこのお店で知り合った、エロ本の編集者に、直接「私も書いてみたいんです」と頼み込んでみたんです。人生で初めて原稿料をもらったお仕事は、熟女専門雑誌の奥様官能告白コラム。女子大生の私が、奥様のふりをして書いていました。

――学生時代から明確にエロ系の分野への関心が強かったんですね。そういった嗜好に気づいたのは、いつ頃ですか。

大泉:かなり早かったですよ。今でも覚えているのが、小学2、3年生の頃。よく読んでいた、学研の学習雑誌『科学』に、「今年の夏に富士山が噴火する」という内容が書かれていたんですよ。私は毎年夏休みに母方の北陸にある実家に帰るからいいけど、東京に残って働く父や友人たちの命が危ない、どうしよう、とパニックになって。

そこで、子供心ながらに「一番好きなものを断とう」と、願掛けのような考え方で、その夏はオナニーを我慢したんですね。当時はオナニーという言葉も知らなかったけど、後ろめたさを感じながらもやっていたことでした。

――小学生が人の命を守りたいと思ってオナニーを断ったんですか……!

大泉:その夏、結局富士山は噴火しなくて、9月1日は「私のおかげだぞ」と言わんばかりに意気揚々と登校した覚えがありますね(笑)。

その後も、学校の図書館で必死にエロい小説を探して村上龍さんの作品に出会ったり、家にあった雑誌『週刊文春』の名物コーナー「淑女の雑誌から」という、女性雑誌に載っている読者のエッチな告白がまとめられたページを読んだり、好奇心は旺盛だったと思います。

「内側」へのアプローチから官能小説家へ

――子供でも手の届く読み物からエロを摂取していたんですね。その頃から小説家になりたい、という思いはありましたか。

大泉:さすがに官能というジャンルまでは絞っていませんでしたが、小説家になりたいとはうすうす思っていました。けど、うちは父親が大手出版社で編集者をしていたので、現実を知っているからか「無理だろう」と鼻で笑われて却下されて。で、なら、もう少し現実的に「ライターになりたい」と。本を読むのは好きだし、文章を書くことも好きだったから。これもこれで、父は「ライターではなく、編集者になれ」って呪いのように言っていましたが、そもそも私が就職したのは、氷河期といわれていた時代で。受けた出版社はすべて落ちて、なんとなくなし崩し的に、ライターになったという経緯です。当時は裏モノブームっていうのがあって、顔を出してあちこちのアダルト現場に潜入する女性ライターがたくさんいて。その末席にいました。

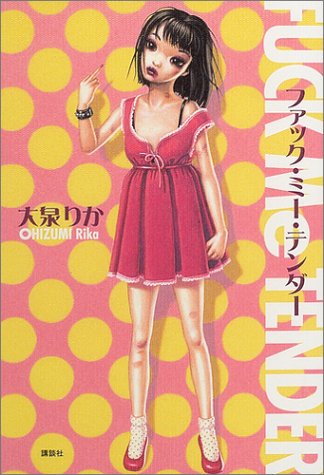

――ライターとして働いている中で、処女作『ファック・ミー・テンダー』(講談社)が生まれたんですよね。

大泉:あれは、とあるウェブメディアに小説を寄稿してくれないかと頼まれて書いたものだったんです。でもメディアが途中で閉鎖してしまって、原稿を持て余してしまった。

その頃ちょうど、映画『新しい神様』などを監督した土屋豊さんと知り合って、一度映画にエキストラで出てみない?と誘われたことがあって。風俗嬢の役で出たんですけど。

その映画の打ち上げで、いくつかの出版社の編集者が来ていたので、直接「こんな小説があるんですけど、読んでくれませんか」と頼んで、そのうちのひとり、講談社の方が「じゃあ書き直してみる?」と担当になってくれました。そこから2年くらいかけて、一冊の本に仕上げて……まあ、あんまり売れなかったんですけどね。

――そこからどのようにライトノベルにつながるんですか。

大泉:憧れの小説家デビューはできたものの、特にその後小説の原稿依頼が来ることもなく、ライター業を続けている中で、あるとき「ケータイ小説の女王」とよく言われる内藤みか先生から、書き手を探していると連絡が来たんです。そこでホームレスのルポなどで有名なマンガ家・村田らむさんと男目線と女目線から描くひとつの作品を書き上げて、サイトに掲載してもらったんですね。

そしたら、それを見た小学館のラノベ部門の編集者から連絡があり、うちで書いてみないか、と。そこで、初めてライトノベルを書きました。

――ライトノベルはもともと読んでいたんですか。

大泉:いえ、全く。子供の頃、コバルト文庫や講談社X文庫ティーンズハートなどを好んでよく読んでいましたが、男の子向けのラノベなどは読んだことがなくて、執筆のために何冊か読んで、こんな書き口かな、と学びました。

――そして、ラノベから官能小説家になる、と。

大泉:エロ系のライトノベルを書くことが多かったので、官能誌のインタビューを受けることもあって。そこで編集者から「官能小説家に興味はないか?」と誘われて官能小説家デビューしました。その後も、Twitterでエゴサして、自分の作品についてつぶやいている別の官能文庫の編集者に直接リプライを送って、次の仕事につなげたり……。

作家っていうと、賞に応募してデビューする、みたいな王道ルートを思い浮かべると思うんですけど。私は、飲みの場だったり、直接の営業だったり、とにかく内側からアプローチして作家デビューしたんですよね。

官能小説は、なによりも抜かせるのが仕事

――ちなみに、ライトノベルだと『サディスティック88』が初めての作品ですよね。ある日とつぜん高校生の主人公のもとに、美人姉妹とSM女王でもある義理の母が来て、お仕置きをされるという……なかなかぶっ飛んだ作品だと思うのですが、これはどのような経緯で生まれたのですか。

大泉:編集者からのオファーが「エロの最右翼を」っていうもので、ようするに、ライトノベルというカテゴリの中で、もっともエロに寄った作品を書いてくれ、と。ただライトノベルということで、ギャグ要素を入れたいし、あとは私としては、いろんな性癖の持ち主を出したいな、と。それで、SMの女王である母と、それぞれややこしい性癖を持っている美人姉妹という設定にしました。SMとなると、もっとシリアスに、人間の業に迫ることをテーマに置く作家さんが多いけど、私はもうちょっと「性で悪ふざけして遊ぶ」というのが好きで。なんせ原体験として“ボディ書道”があるので。

あとは、ハーレムものが好きなんですよ。これは官能小説でもそうですが、1対1のセックスよりも、わちゃわちゃ楽しい雰囲気の方が、書いていても気持ちがいい。

――確かに、先生の作品は、パッとしない主人公がとんでもなくモテてしまうようなハーレムもののイメージが強い。これはご自身の性癖に通じるものですか。

大泉:そうですね。もちろん、たとえば『特選小説』のような王道の官能誌に書く場合は、もう少ししっとりとふたりの関係を書いたりと、媒体に合わせて変える部分はあります。ただ、私自身は、小説でエロを読むなら軽くて楽しいものがいいな、という気持ちがあるんです。

女流の官能小説家って恋愛の延長線上にある性愛を描く人が多いんですけど、私はどちらかというと一冊のうちに一回か二回抜けたら読者の方も、もとを取れるよね、という考え方です。

――もとを取る! かなり実用的に考えているんですね。

大泉:官能小説って、やっぱり抜かせるのが仕事だと思うんです。どれだけ素晴らしい作品だったとしても、それで抜くことができないのであれば、官能小説である必要はないじゃないですか。だから、小説を書くというよりも、企画モノのAVのシナリオを書くようなイメージで物語を考えていますね。飛ばし飛ばし読んでも話についていけるし、抜きどころがある、みたいな。

――かなり割り切っているというか。

大泉:たとえばコラムなどはかなり赤裸々に自分のことを書いたりしてますけど、官能に対して自分の生き方をぶつけるつもりはあまりないんですよね。とにかく明るく楽しいものを、というノリで書いています。それは、ラノベの延長線上で官能小説家になったというのも関係しているかもしれないですね。

あと、これは男性読者に顕著かもしれないのですが、セックス中に女性キャラが他のことを考えているのが嫌だ、という話をよく聞きます。現実では、女性ってけっこうセックス中もいろんなこと考えていたりするじゃないですか。私のデビュー作の『ファック・ミー・テンダー』なんてまさにそうなんですけど、女性向けの作品にそういう描写があることはリアルでいいんだけど、男性にとっては萎える要因になってしまう。

だから男性向けの作品を書くときは、もっとビジュアルの描写に引き寄せて、女性の反応などを事細かに書くようにしています。

「包茎」に対する呪いを解きたい

――男性向けと女性向けだと、セックスの描き方も少し変わってくるというのは面白いですね。

大泉:あと、男性向けの作品でもうひとつ意識していることがあって、男性が少しでも肩の力が抜けるような作品を描きたいと思っているんですよね。現実世界ではなかなか素直になれない男性が多いような気がするから、私の作品に出てくる男の子のキャラクターはいつもウブでちょっとおバカなんです。

――肩の力を抜く、ですか。でも確かに、先生の作品の主人公って、女性に襲いかかるというよりも、手ほどきを受けているイメージです。

大泉:そうそう。で、ちょっと力加減とか間違えたら、「痛くしちゃダメ」って優しく指導されたりする。あと、必ず入れるようにしているのが、包茎のおちんちんを剥く描写。

――包茎のおちんちんを剥く描写……!

大泉:これは私が恋愛やセックスのコラムを書いている手前、男性読者からたくさんお悩み相談を受けることが多いので感じていることなのですが、包茎を気にしすぎている男性ってあまりに多くないですか? でも、正直、女性って男性が包茎かどうかってあまり気にしていないですよね。

――それは確かにそうですね。男性同士で包茎をイジっている光景はよく目にしますが、女性からそういう声を聞くことはほとんどないし、私自身も特に嫌だと思いません。

大泉:なんなら皮で遊びたい人だっているじゃないですか(笑)。

――それは上級者な気がしますが(笑)。でも、可愛らしいと感じる女性はけっこう多いような気もします。

大泉:逆に、おちんちんが剥けてたり、でかいからって大きな顔するな、って思ったりもする。

――男性の「おちんちんが大きい」ことによる自信の根強さ、なんなんでしょうね。

大泉:そういう男性の凝り固まった概念のようなものを解きほぐしたい、という気持ちは強いですね。それを女性向けのメディアで言っても当の本人には届かないから、男性向けのフィクションで優しく描く。そうすれば受け入れやすいかもしれない。包茎の主人公に対して、お姉さんたちが「恥ずかしくないけど、綺麗に洗おうね」とか言ってあげるんです。

――いま気づいたのですが、先生の作品って、その塩梅が特徴的ですよね。たとえば「包茎大好き!」っていう女性キャラを出してもいいところを、意外とそこは現実的に「嫌じゃないけど、洗おうね」って言ってあげる。

『女子寮誘惑ハーレム さくらんぼ荘へようこそ!』でいとこのお姉さんに童貞を奪われるシーンで、優しく「いろんな場所を触られると気持ちいいんだよ」って教えてあげるじゃないですか。

「これでいいですか」

プッシュする指にさらに力を込めると、従妹は陶酔したような表情でこくんと頷いた。

「うん、力の強さはそれでいいけど……小陰唇わかる? ビラビラがあるでしょ? そこの真ん中のところも一緒に触って。女のコは一箇所じゃなくって、いろんな場所を同時に触られると気持ちいいんだよ」

――これを読んだとき、雑な手マンをしがちな男性に読ませたいって思いました。だから、先生の作品って男性向けでもあるんですけど、女性が読んでも「そうそう、こうしてほしいんだよね」みたいなところがある。

大泉:私自身、ライターとして女性向けのコラムも多く書いているから、取材していく中で女性の声も同じくらいたくさん聞くんですよ。胸を触るときに正面からいきなり乳首をつまむな、とかね。知っているから、つい書きたくなってしまうのかもしれない。男性向けに書きながらも、女性はこういう風にしたら気持ちいいんじゃないかな、って思いながら書いているんです。

――拔ける上にテクニックもアップしたら一石二鳥ですね。ライター経験も生かしながら、媒体によって切り口を変えるというお話でしたが、そんな先生でも書きにくいなと思うジャンルなどはあったりしますか。

大泉:精力絶大なおじさんが、女性をペニスに従わせてハーレムにする、みたいなのは書かないですね。書いていてイライラするから。むしろ、そこはけなしておきたい。

――世にある男性の固定観念をさらに強固にしてしまうから、ということですよね。

大泉:そうですね。それで元気になる男性がいるのはいいけど、私の役割ではないのかな、と思っています。「無理やりやったら女性は従うよ」をメッセージとして世に送りたくないから。

それに包茎をけなすのって女性じゃなくて男性だと思うから、女性の作家である私としては、せっかくなら自信がない男性を元気にさせてあげたいですよね。私の小説を読んで、気が楽になって、2回くらい抜いてもらえば、官能小説家として全うしたかな、と思います。

取材・文=園田もなか 写真=涌井駿

【プロフィール】

大泉りか

おおいずみ・りか●東京都出身。フリーのライターを経て、自伝的小説『ファック・ミー・テンダー』で作家デビュー。同作は映像化もされた。以降、ライトな官能小説を中心に活動しつつ、恋愛コラムの執筆にも注力している。