ウソだから面白い? 稀代のペテン師が妄想で書いた「台湾誌」の恐ろしい内容/『奇書の世界史』②

公開日:2019/10/12

これは良書か、悪書か。時代の流れで変わる、価値観の正解。ロマン、希望、洗脳、欺瞞、愛憎、殺戮―1冊の書物をめぐる人間ドラマの数々!

『台湾誌』は1704年、イギリスのロンドンで出版されました。作者である自称・台湾人ジョルジュ・サルマナザール(※1)が、幼少期を過ごした台湾の歴史、地理、民族、風習にいたるまで事細かに記した書物です。

これは17~18世紀当時の台湾の様子を伝える文献として、これ以上望めないほどに詳細に描かれており、たいへん貴重な歴史資料であると言えるでしょう。

──ただし。

ただ一点、この本が徹頭徹尾、サルマナザールの“妄想”をもとに書かれた完全なる偽書であることを除けば、ですが。

稀代のペテン師サルマナザール

作者の経歴については謎が多く、人物像については、晩年に自身が残した『追想録』からしか探ることができません。しかしこの書物もまた、先に述べたサルマナザールの“特殊な才能”ゆえ、どこまで信用できるものか断言することはできません。

なぜ、サルマナザールには謎が多いのか? そしてその“特殊な才能”から、いかにして『台湾誌』が生まれ、イギリスの知識階級を夢中にさせたのか?

サルマナザールの“ペテン師としての手腕”を手掛かりに、その人物像をあぶり出していきましょう。

ニセ修道士のサルマナザール、ニセ日本人のサルマナザール

サルマナザールは、1680年頃に南フランスで生まれました。サルマナザールという名は旧約聖書にあったアッシリア(※2)の王からとった偽名であり、本名は分かっていません。

幼少期の彼は、生家の近くにある、修道士が開く寺子屋のような場所で、様々な学問に触れて育ちました。宗教学や論理学、ラテン語の才能を開花させていきます。

その後、自分がかつて修道士から学んだように、サルマナザールもまた地域の家庭教師として生徒の指導を行うようになります。ところが、訪問先の生徒の母親から誘惑されるなどといったことから、自分の仕事に嫌気がさして辞めてしまいました。

そして、身分を修道士だと偽りながらヨーロッパ各地の放浪を始めるのです。

しばらく旅を続けるなかで、イエズス会派の宣教師たちと交流を持ち、彼らから遠い異国の「日本」なる国の話を耳にします。ニセ修道士として長い放浪を続け、その日暮らしの生活にも限界を感じていたのでしょう。彼は「日本人」を自称することを思いつくのです。

当時の欧州において「日本人」を名乗ることにどれほどのメリットがあったのかは不明です。しかし、結果的にこの選択が、彼自身をさらなるペテンの泥沼へと誘い込みました。

「日本人」を名乗り始めてしばらく経った頃、サルマナザールは食い扶持を稼ぐためにスコットランド軍の新兵募集に応募しました。日本人を自称する謎の異教徒に対して、兵士らは各々宗教的な議論を持ちかけますが、彼はもともと博覧強記で頭脳明晰。思うままに煙に巻いてしまいます。しかし、その人を喰ったような振る舞いのためか、サルマナザールの噂は上官の興味を引き、当時の連隊長官ジョージ・ラウダーに呼び出されることになりました。

そこに同席していたのが、のちに「この世で最も聖職者にふさわしくない者」と評される、ウィリアム・イネス従軍牧師(※3)です。同族同士に通じるある種の嗅覚ゆえか、イネス牧師はひと目でサルマナザールのペテンと、噓を突き通す才能を見抜き、2人きりのときを見計らってある課題を出しました。

イネス牧師「あなたの日本語に関する知識は驚くべきものだ。ちょっとこのキケロ(※4)の文章を日本語に訳してはもらえないか」

サルマナザール「お安い御用だ」

いままでも同様の依頼を持ちかける人が多かったことから、サルマナザールはいつものように、何のためらいもなく引き受けました。

イネス牧師も日本語は知らないだろうから、適当に書いてもバレはしない。いやむしろ、これまでの人々と同じように「文字は読めないが、とにかく珍しいものを手に入れた。ありがとう」とばかりに、嬉々として立ち去るだろうと考えたのです。

こうしてサルマナザールは“日本文字”で書いたとする、まったくのでたらめな文章を即興で書き上げ、イネス牧師に差し出しました。

ところが、イネス牧師が次に発した意外な言葉に、サルマナザールは度肝を抜かれます。

イネス牧師「ありがとう。ではもう一度、同じ文章を日本語に訳してもらいたい」

サルマナザール「何!? お、お安い御用だ」

創作で作り上げた“日本文字”を再現しろと言われ、サルマナザールは狼狽を隠しつつも、直前の記憶を振り絞って書き上げました。しかし当然、まったく同じ文字を再現できるはずがありません。

イネス牧師「おかしいですねぇ。まったく同じ文章のはずなのに、長さも文の区切りもまるで違いますよ?」

サルマナザール「……」

イネス牧師「世間にばらすつもりはありませんよ。それより、私にも一枚かませてください」

……と、このようなやり取りの末、イネス牧師による「ペテン師・サルマナザール」のプロデュースが始まりました。

台湾人、ジョルジュ・サルマナザールの誕生

イネス牧師はまずサルマナザールに対して、宣教師たちがすでに多数赴いている日本人ではなく、未開の地である「台湾人」を名乗ることを勧めます。そして、自ら洗礼を施すことで「祖国を離れ、偉大なるイギリスへ流れ着いた博識な台湾人」という経歴でイギリス国教会へ入信させました。このとき洗礼名として授けられたのが「ジョルジュ」の名であり、このイネス牧師との出会いをもって稀代のペテン師「ジョルジュ・サルマナザール」が誕生したのです。

イギリスに上陸した(とされる)サルマナザールは、主教らに「台湾語訳」したイギリス国教会の「カテキズム」(※5)を贈りました。今回はイネス牧師との教訓を生かし、英語と完全に対応させた独自の「台湾語」も作り出し、万全な地固めを行っています。

イギリス国内はサルマナザールに夢中になりました。英語とラテン語を流暢に話し、いままで聞いたこともない「台湾語」を操る異邦人の魅力に取り憑かれてしまったのです。

大反響を見たイネス牧師は、これまでの「台湾」に関する発言を1冊の本として出版することを思いつきます。

こうして生まれたのが『台湾誌』、正式名称『日本皇帝支配下の島、台湾の歴史地理に関する記述』です。

本を執筆するにあたってイネス牧師は、ツテを通じて入手した中国や日本に関するいくつかの文献をサルマナザールに渡しています。そのため『台湾誌』の記述は、サルマナザールの空想と、宣教師らが見た現実の日本や中国とが入り交じった混沌とした様相を呈しています。

まず序文(2部構成)では、読者に対しサルマナザールがれっきとした台湾人であることを印象づけるため、自分の生い立ちについてまとめています。周到なのは、400ページ近くにもおよぶ本書で、その約半分を序文に費やしていることです。

●台湾の高官の家に生まれた自身が、イエズス会派宣教師の口車にのせられ台湾を出るまでの経緯。

●イエズス会派による、ローマカソリックへの強引な改宗に嫌気がさし、英国へ流れ着くまでの経緯。

そして本題では、台湾の地理、文化、風習などが37章にわたって事細かに記されています(下の囲み参照)。

『台湾誌』本編の構成

「本島の位置、緯度、及び地方区分について」「本島に起こった革命」「体制と皇帝Meryaandanoo制定の法律」「台湾の宗教と祭事」「断食日」「祭事の行事」「僧侶の選任」「太陽、月、および10の星の崇拝について」「礼拝の仕方」「子どもの誕生時の儀式」「結婚またはGroutachoについて」「葬礼の儀式」「霊魂についての考え方」「僧服」「台湾の人々の風習」「台湾人とは」「各身分別による服装」「都市、町、家屋、宮殿、城」「自給物資と必要輸入品」「度量衡」「迷信」「疾病とその治療法」「王、副王、軍司令官、僧侶、その他高官の給与」「果物」「常食物」「英国には見られない動物について」「言語、備考、著者訳台湾語主への祈り、使徒信条、十戒の対訳」「船舶」「通貨」「兵器」「楽器」「子弟の教育について」「日本と台湾における技芸について」「副王の盛大な鹵薄について」「1549-1616年間にわたるイエズス会の布教の成功、また、1616年のイエズス会派の大虐殺、キリスト教禁止令」「オランダ人の来日と彼らのやり口」「日本と台湾に潜入しようとするイエズス会派の新たな布教のやり方」

出典:「虚構に賭けた男」(吉田邦輔著)。

サルマナザールは台湾人について、次のように述べています。

●台湾人の祖先は日本人である。

●台湾人は蛇を食す。

●台湾では毎年2万人におよぶ、少年の心臓が神に捧げられている。

●台湾の庶民は上着一枚をはだけたまま着る。陰部は金属製の覆いでのみ隠す。

当然これらの話は、サルマナザールが空想で書き上げたものです。実際の歴史における台湾には、もちろんこのような習慣はありません。台湾の存在が初めてヨーロッパ人に知られるようになったのは1544年、ポルトガル人らによって発見されたのが始まりです。1624年、当時アジアにおいて絶大な影響力を誇っていたオランダ東インド会社が台湾へと侵攻し、この島を統治下におきました。

一方、中国大陸では1644年、農民らの反乱によって明が滅亡。明の政治家にして軍人であった鄭成功が台湾へと落ち延びます。彼はこの島を拠点として明朝の復興を果たすべく、台湾を統治していたオランダ東インド会社への攻撃を行い、1661年見事これを撤退させることに成功します。

しかしその翌年、鄭成功は病により死去。鄭氏の政治は3代続きますが、1683年に清朝の侵攻を許します。そして1684年、台湾府が置かれ、福建省に隷属する植民地となりました。

こうして、オランダが台湾島から締め出されて以降、台湾にはヨーロッパが入りづらい状況が続いていました。イギリスとオランダがアジアの利権を巡って争う関係にあったため、なおさら台湾の情報が入手しづらかったのです。

かくして台湾は、イギリスの人々にとって非常にミステリアスな国となりました。

当時のイギリスに『台湾誌』の内容を客観的に検証できる人はいませんでした。情報がまったくない地域の話だからこそ、読者には目新しく魅力的なものとして映ったのです。日本や台湾を「遠い東の果てにある未開の国々」と印象づけるためにも、記述はでたらめであるほど都合がよかったのかもしれません。サルマナザールは自身の手描きによる挿絵を随所に差し込みながら、視覚的にも読み手の好奇心をくすぐっています。

ちなみに、日本に関する記述もいくつかあり、

●かつて中国人だったMeryaandanooなる人物が日本へ亡命したのち日本王を謀殺し、次いで台湾も占領下に置いた。

●兵士たちを潜ませた美しい輿を台湾王に贈りつけ、王城を攻略した。

●日本では多神教、一神教、無神論の3種の宗教が存在しており、最も強い影響を持つのが多神教である。

●国都MeacoにあるAmidaという寺院には1000体の黄金の偶像が祀られている。

●日本語は台湾語や中国語と比べて非常に特異な言語体系をしている。これは、日本人が自身らを追放した中国を恨むあまりに、言語に限らず自国内に入ってきた文化、宗教にいたるまでをどんどん改変する習慣があるためである。

と、様々な文献から寄せ集めたような記述がなされています。

周囲の批判も、得意の詭弁で乗り切る

こうして世間へ明文化してしまった、サルマナザールによる“台湾観”。多くの読者がサルマナザールに夢中になる一方で、当然ながら、これまでとは比べものにならないほどの疑問や批判も集まりました。しかしこれらの疑義に対しても、彼は『台湾誌』の第2版で反論しています。一例を挙げると、

Q.極東の国々の人間は黄色い肌をしていると聞くが、あなたの肌は真っ白ではないか。

A.私は台湾でも特に階級の高い家の生まれなので、一般階級のように外に出て日に焼けずに済んだのです。

Q.あなたの著作には19歳で台湾を離れたと書いてありますが、そんな若くに祖国を出たのにしては、あなたの記述は詳細すぎではありませんか?

A.私に言わせれば、あなたがたがその年まで英国で生きてきたのにもかかわらず、英国について何も語れないことのほうが不思議ですがね。

Q.あなたの台湾の位置に関する説明は、他の人たちの説明と異なっていて信用に足りない。あなたは日本と台湾は200リーグ(※6)離れていると言うが、ほかの人の著作では140または150リーグと語られている。

A.「140または150リーグ」って、「ほかの人」の記述だって曖昧じゃあないですか。そもそも、あなたの言う「ほかの人」が正しくて私が間違っていると思われる根拠は何ですか?

さながら詭弁の見本市のような煙の巻き具合です。このとき争点となったのは、先にも述べたとおり、当時のイギリスの人々にとってほぼ検証不能な「異国の文化」という点でした。ある意味では言った者勝ちな土俵において、人並み外れた想像力を持つサルマナザールに、空想力の強度で勝てる者はいませんでした。

第2版で注目すべきは、台湾語のアルファベット表です。もちろんこれも、ヨーロッパの言語、ヘブライ語などからヒントを得て作り上げた、でたらめなものです。

このように一部の人々から疑問視されたものの、『台湾誌』はイギリスで広く読まれるに至りました。版を重ねる際に創作の整合性を補強し、知識階級から非常に好意的に受け止められたからです。

イギリスの知識階級たちの間でサルマナザールの名を知らぬ者はいなくなり、講演会や講師の依頼がひっきりなしに舞い込みました。膨大な噓に塗り固められた世界観にもかかわらず、サルマナザールは架空の「台湾」を自身の頭の中に完璧な形で存在させ、どのような質問にも、過去の記述・発言と矛盾することなく答えていきました。

……しかし、無敵の強度を誇ったはずの空想も、ある人物の登場により突如として瓦解することになります。

天才ペテン師にも、勝てない相手がいた

きっかけは、当時の王立協会会長を務めていたアイザック・ニュートン(※7)でした。

ニュートンは、サルマナザールが語る“台湾観”については「概ね正しい」としながらも、記述そのものは、過去の日本と台湾に関する史料の引き写しにすぎないと指摘しました。

しかしこれは、サルマナザールにとっては完全に的外れな批判です。なぜなら先に述べたとおり、彼の「台湾」はほとんどすべてが空想の産物であり、参照した文献についても「別の国のことなのだから記述が似通うのは当然」と矛先をそらすことができたからです。結果としてニュートンの批判は退けられたのです。

ところがここで、意外な落とし穴が待っていました。それまでサルマナザールを陰に陽に支えてきたイネス牧師が、ニュートンという思わぬ超大物の登場に怖気づき、このペテンから手を引いてしまったのです。「サルマナザール」という話題の人物を改宗させたという功績から英国軍従軍牧師総督という地位を得たイネスでしたが、あっさりとポルトガルへと旅立っていきました。

大事なビジネスパートナーを失い、自身の虚言に耐えきれなくなってきたサルマナザールに、とどめの一撃が下ります。

アイザック・ニュートンの盟友にして、「ハレー彗星」の周期性の発見などで知られるエドモンド・ハレー(※6)が、サルマナザールに対して「台湾の地下の家屋は1日にどの程度煙突から日が差し込むか」など、天文学的に「正解の存在する」質問を多数投げかけたのです。それまでサルマナザールは、台湾の「文化」については無敵の論破力を持っていました。誰も検証できなかったからです。しかし、科学と計算の力で武装した「事実」には、まったく太刀打ちできませんでした。答えに窮したサルマナザールは、追及から逃げるような沈黙の期間を経て、最後には自らの行ってきたすべてのペテンを自白したのです。

こうしてサルマナザールの輝かしい日々は終わりを告げました。

サルマナザールは、自身の噓をもっともらしくするため、日常的に奇矯な行動を繰り返していたと言います。たとえば、生肉をそのまま食べたり、蛇を首に巻いた状態で人前に現れたり、部屋ではろうそくを絶やさず不眠不休で勉強している様子を周囲にアピールするなど……。しかし、これらの様々な自己プロデュースに追われる日々が、彼にとって本当に輝かしいものであったのかは、結局のところ本人にしか分かりません……。

*

──以上が、『台湾誌』とその作者、ジョルジュ・サルマナザールに関する紹介です。

『台湾誌』に対するのちの世のイギリス文壇の評価は厳しく、公に彼を「ペテン師」と罵るような書評が数多く残されています。また、1711年3月16日付のスペクテイター紙では、4月1日(=エイプリルフール)に公開される舞台広告として、次のような見出しが掲載されました。

「オペラ『残虐非道のアトレウス』公開。なお、人食いのシーンは、先ごろ台湾からご当地にお目見えの名高きサルマナザール氏が演じる」

サルマナザールへの評価は最終的に、「知的な台湾人」から「ジョークとして消費される変人」というところまで堕ちることになりました。

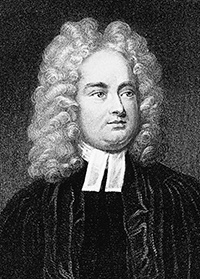

しかし一方で、この『台湾誌』を完全な「フィクション」として捉えるのであれば、これほど大胆かつ精緻に組み上げられた架空史はそうそうないでしょう。実際にサルマナザールの著作は、多くの人物に影響を与えました。ジョナサン・スウィフト(※9)は、著書『ガリバー旅行記』において、架空の土地ばかりを描写するなか唯一、実在する「日本」を登場させています。また、全44巻にもおよぶ大著『博物誌』を著した、フランスの博物学者ビュフォン(※10)にいたっては、その著作で『台湾誌』の一部を事実として引用しています。

虚飾を保ち続けることに疲れた晩年のサルマナザールは、表舞台から姿を消し、その知識と執筆能力を生かして、主にゴーストライターなどの文筆業で生計を立てていたようです。匿名で引き受けた仕事では、皮肉にも台湾の地理に関する執筆もありました。そのなかでサルマナザールは、『台湾誌』の記述を痛烈に批判しています。

彼が最後に「ジョルジュ・サルマナザール」の名で書き上げた著作は、冒頭でも紹介した自身の回顧録です。それが出版されたのは死後2年を経てからでした。『***の追想録』と題されたその書籍は、本来であれば自らの名が入るべき箇所が伏せ字となっていました。最後まで真の名を明かさずに死んでいった「彼」の『追想録』が、どこまで真実であるのかは皆さんのご想像にお任せいたします。あるいは、我々はいまもなお「『台湾誌』という虚構を描いた男」という、大ペテンにかけられているのかもしれません。

※1

George Psalmanazar(1679年?〜1763年)。

※2

Shalmaneser Ⅲ。シャルマネセル3世。古代アッシリアの王。戦に長け、メソポタミア北部アッシリア(現在のイラク)の支配圏を大幅に広げた。息子たちに反乱を起こされ命を落とす(在B.C.859年~B.C.824年)。

※3

William Innes(生没年は不詳)サルマナザールより数年、年上とされている。醜聞として、スコットランドの青年牧師が書き上げた原稿を横取りし、自身の名義で出版。周到にも、国王と大法官への献辞を加えたことで、のちにエセックス州ラッグネスの教区牧師に任命された。

※4

Marcus Tullius Cicero(B.C.106年1月3日〜B.C.43年12月7日)ローマ共和制の末期の政治家、文章家、哲学者。

※5

宗派の教えを端的に表した文章。

※6

当時の1リーグ=3海里≒5・6㎞。

※7

Sir Isaac Newton(1642年12月25日〜1727年3月20日)。イングランドの自然哲学者、数学者、物理学者、天文学者、神学者。

※8

Edmond Halley(1656年10月29日〜1742年1月14日)イギリスの天文学者、地球物理学者、数学者、気象学者、物理学者。

※9

Jonathan Swift(1667年11月30日〜1745年10月19日)。イングランド系アイルランド人の政治風刺作家、随筆家、政治パンフレット作者、詩人。

※10

Georges Louis Leclerc de Buffon(1707年〜1788年)。フランスの博物学者。啓蒙思想家。

【3回につづく】

奇書の世界史カテゴリーの最新記事

今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2025年7月号 解体! 都市伝説/文字が映す表現者たち

特集1 有名エピソードから今話題の“あの噂”まで 解体! 都市伝説/特集2 文章だから見える、もう一つの顔 文字が映す表現者たち 他...

2025年6月6日発売 価格 880円