現代人が忘れがちな問いをつきつける――渡辺清『戦艦武蔵の最期』新書巻末解説【解説:一ノ瀬俊也】

更新日:2023/11/30

「不沈艦」が沈むまでの戦場の現実を描いた戦記文学の傑作、復刊!

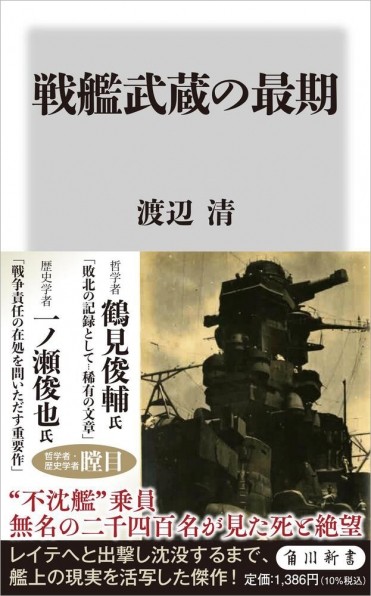

渡辺 清『戦艦武蔵の最期』

渡辺 清著『戦艦武蔵の最期』

書評家・作家・専門家が新刊をご紹介!

本選びにお役立てください。

現代人が忘れがちな問いをつきつける

【評者:一 ノ 瀬 俊 也 (歴史学者・埼玉大学教授)】

本書は日本海軍の戦艦武蔵が一九四四年十月のレイテ沖海戦で米軍機の雷爆撃を一手に引き受けるかたちで撃沈される様を、上は艦橋最上部の防空指揮所で指揮を執る艦長猪口敏平少将、下は甲板で米軍機の

著者渡辺清は一九二五年に静岡県の農民の子として生まれ、十六歳で海軍に志願した。本人によれば誰からの強制も受けない「主観的には全く自発的な文字通りの志願」であり、そこには幼いころからの軍国ムードのなかで作られた海軍への

しかし本書は単に戦争の悲惨さ、残酷さを説いて終わるものではない。たとえば劇中にこの戦争を「もともと金持ちと軍部が天皇とグルになってはじめたもの」とみなし「おれたちのほんとの敵は、かつがれている天皇と資本家と軍部と、それからそのとりまきの政治家と高級官僚なんだ」と語る兵長が登場する。反戦運動に従事して検挙され転向したというこの兵長が実在したか否か、実際の歴史が本当にそのように単純なものであったか否かはこのさいどうでもよい。なぜなら、現在の日本社会であたかも自然災害か何かのように語られる戦争は、本当は誰かが起こしたものであるという事実を改めて私たちにつきつけるからだ。

このときの渡辺には、兵長の話がうまく飲み込めなかった。軍国教育で批判精神を徹底的に摘み取られており、武蔵艦上で書いた遺書にも「粉骨砕身、天皇陛下の御為に立派な働きをする

武蔵に乗り組んでいた時点の渡辺が天皇についてほとんど何も語らないのは、天皇への忠誠心が完全に内面化されており、あえて

渡辺の戦争論で注目すべき点は、そうした天皇へのわだかまりを自らの戦争責任の問題へと発展させたことである。渡辺は一九四六年二月十日の日記に「天皇を責めることは、同時に天皇をかく信じていた自分をも責めることでなければならない」「二度と裏切られないためにも、天皇の責任はむろんのこと、天皇をそのように信じていた自分の自分にたいする私的な責任も同時にきびしく追及しなければならない」と書いている(『砕かれた神』)。ここでいう責任とは「侵略の兵士の一人であったこと」についてである。本書では天皇や自らの戦争責任についてはほとんど言及されないが、戦後の渡辺がそれを自覚するに至る重要な前段階となる。

次に、戦記文学としての本書の位置づけについて述べたい。本書と対をなすのは吉田満『戦艦大和ノ最期』(決定稿一九七四年、以下『大和』)である。吉田は一九二三年生まれ、東大法学部卒の学徒出陣組で、海軍少尉として大和の艦橋で勤務していた。機銃員の渡辺とは育った環境も海軍での立場も大いに違うが、注目すべきは兵たちの死に様の描かれ方である。本書は爆弾の破片で腹を切り裂かれ、露出した腸を自分の手で元に戻そうとしたり、沈みゆく武蔵の

一方で、吉田と渡辺の戦闘体験の語り口は相当に異なる。二人が評論家の安田武を交えて一九六二年に行った対談「戦艦大和の士官と武蔵の兵」(『私の天皇観』所収)のなかで、吉田は「たまたま戦闘の二時間のあいだ、全体の状況を一番中心の部署でみることができた」「アメリカ機の襲撃が一種の爽快なスポーツみたいな感じ」「私なんか軍隊は非常にきらいだったのですが、『大和』ぐらいの大きな艦になると、そういうこととは別に妙に人間をとらえる力がありましてね、こういうものになら自分を任せてもいいという気持をおこさせます。だから

対する武蔵の渡辺は約九時間にもわたる戦闘のすえ「軍艦旗をおろしてから総員退避の命令がでたわけです。そうなると艦を動かしているのは艦長ではなく、もう死の恐怖です。泳げるものはみんな海に飛びこんでいきました」と回想する。艦の戦闘と沈没に関する両者の語り口の違いは、艦の中央部にいて艦を動かす立場にいたか、甲板でひたすら敵機に

二人の違いは、天皇と死者への思いをめぐってより明確になる。渡辺が「いまでもやはり天皇のことを考えると心が煮えくりかえってきますね」「ぼくはね、現在自分がこうやって生きていることに、なんか罪のようなものを感じますね」と述べたのに対し、吉田は「私は天皇自体への関心は、稀薄です」「私の場合は、罪悪感に裏打ちされながらも、逆に積極的に生きていることの意味をつかまえなくてはいけないと思うのです」とのみいう。単純化のそしりを恐れずに言えば、吉田が戦後社会をどう生きるかを問う未来志向であったのに対し、渡辺は天皇へのこだわり、死者への罪悪感といった過去を捨てきれなかったようにみえる。ただし、渡辺も吉田も同じ「戦中派」の一員として、平和な戦後社会を生きるなかで常に疎外感やもどかしさを抱えていたことは明記しておかねばならない。

このような吉田と渡辺の生き方の違いは、生還後の彼らが戦友や上官の死の意味を自分のなかで納得できたか否かにあるのではないだろうか。『大和』の登場人物・臼淵磐大尉の「敗レテ目覚メル、ソレ以外ニドウシテ日本ガ救ワレルカ 今目覚メズシテイツ救ワレルカ 俺タチハソノ先導ニナルノダ 日本ノ新生ニサキガケテ散ル マサニ本望ジャナイカ」(『戦艦大和ノ最期』)という

戦後日本の戦争文学のなかで、本書と関連の深いもう一冊の著作は、吉村昭『戦艦武蔵』(二〇〇九年〈初刊一九六六年〉)である。同書は近代日本の人びとの生み出した巨大なエネルギーが巨艦武蔵を生み出すだけでは足りず、国を戦争ひいては破滅にまで追いやる過程を描く。同書の主題は同書新潮文庫版の解説で磯田光一がいうように「戦争そのものを人間の奇怪な営みと、その果てにあらわれる徒労感として、客観的かつ即物的にとらえる」ことであり、ゆえに武蔵の最期の描写でも死にゆく兵士一人一人の名前や心情は指揮官のそれを除いてほぼ記されない。これは吉村が一九二七年生まれで武蔵沈没時には東京の中学生であり、渡辺や吉田とは違い実際の戦闘に参加しなかったことと大いに関係があろう。このように、渡辺と吉田、吉村の作品は同じ主題を扱いながらそれぞれ独自の視点をもつのであり、併せ読むことが戦争を多面的に捉える一歩となる。

渡辺は天皇への強い執念を抱えながら戦後社会を生きた。「生き残りの罪深い恥しさ」(「恥多き戦中派」、『私の天皇観』所収)ゆえ、元武蔵乗組員の戦友会に入ることもなかった。「まあそういう個人的なうらみつらみは一応おいて、これから天皇を内がわから支えている日本人の精神構造というか、国民性というか、そういうものをさぐっていきたいと思っています」(「天皇の訪欧をめぐって〔安田武との対談〕」、同)とも述べていたが、最後まで固執し続けたのは天皇への「個人的なうらみつらみ」であり、それは前掲『砕かれた神』に詳しい。

渡辺は一九八一年七月二十三日に五六歳で亡くなるが、その年の四月二十九日──昭和天皇の誕生日に、入院中の病院で翌月十九日に行われる手術についての説明を受けた。医者は明言しなかったが悪性のガンの可能性が高かった。彼はその日の日記に「結果はどうあろうとも、/ここまできて、八十歳の天皇より先に死ぬわけにいかぬ。/生き残りの意地にかけても、/どうしても先に死ぬわけにいかぬ」と記した(「私の天皇観──〝天皇に関する日録〟」、同)。本書は一人の人間にここまでの執念を抱かせるに至った戦争とはいかなるものであったかを私たちに語り続ける。

【作品紹介】

『戦艦武蔵の最期』

戦艦武蔵の最期

著 者: 渡辺 清

発売日:2023年11月10日

「不沈艦」が沈むまでの戦場の現実を描いた戦記文学の傑作、復刊!

「おれたちをここまで追いつめたやつは、一体誰だ、誰だ、誰なんだ……。」

“不沈艦” 神話を信じ、乗り組んだ船で見たのはあまりに悲惨な戦場の現実だった――全長250m超の大和型2番艦「武蔵」は1944年10月、日本の存亡をかけたレイテ沖海戦へと出航する。アメリカの航空戦力を前になすすべなく、主砲も沈黙するなか、「おれ」が選んだ道とは? 組織内暴力や上官の不条理、無差別に訪れる死。実際の乗艦経験をもとに、戦場の現実を描いた戦記文学の傑作。鶴見俊輔氏の論考も再録。 解説・一ノ瀬俊也

◆主砲の制御装置が魚雷一本の振動で故障、航空機には通用せずあえなく廃棄

◆「鬼」と恐れられていた上官が戦闘では遁走

◆元小学校教師は爆弾に吹き飛ばされ、十六歳で志願した少年は足を失い息を引き取る

◆沈没時は乗員よりも天皇の肖像写真の退避が優先された

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000500/

amazonページはこちら