「この世界から消えなきゃ」推し活腐女子は、希死念慮に囚われたキャバ嬢を救えるのか?金原ひとみが描く“相互無理解”の共同生活

PR 公開日:2025/1/21

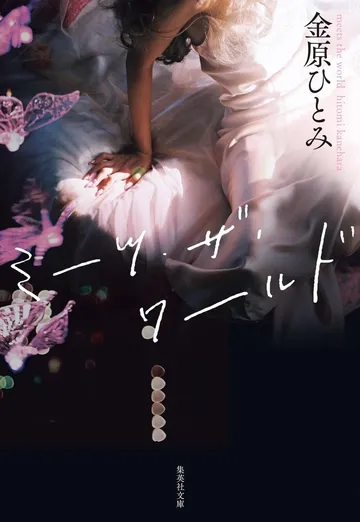

「共感できる」相手とはうまくいく。「共感できない」相手とはわかり合えない。このような二元論で共感性を捉える言説を日頃よく見かける。しかし、人間関係はそんなに単純なものではない。金原ひとみ氏の長編小説『ミーツ・ザ・ワールド』(集英社)は、相互理解ならぬ“相互無理解”の関係の中で、それでも尚相手の幸せを願い、七転八倒する人間模様を描いた物語である。

焼肉擬人化漫画をこよなく愛し、日々推し活に励む三ツ橋由嘉里は、自身が抱える孤独と、娘の結婚を望む母親の圧力に折り合いをつけるため、婚活に勤しんでいた。しかし、婚活は一向にうまくいかず、職場の同僚に誘われて参加した合コンでは腐女子であることをバラされ、歌舞伎町の路上で酔い潰れているところをキャバ嬢の鹿野ライに拾われる。ライは、美しい外見を持ちながら、「私はこの世界から消えなきゃいけない」という希死念慮に囚われていた。ひょんなことからはじまった二人の共同生活は、由嘉里の世界観を大きく揺るがせる。

“私はいつまでもこの私で、私として生きていくしかない。”

ライとの出会いを通してそのことを思い知らされた由嘉里は、不必要に己を卑下するのをやめ、自身の推し活を正面から誇れるようになった。ライもまた、わかりやすい変化はなくとも、由嘉里との生活の中で変わった面が少なからず見受けられた。しかし、どうあっても死への渇望から逃れられないライを、由嘉里は思いつく限りの方法で現世に引き留めようとする。

大切な人が「自分は死なねばならない」と言い出したら、誰もが驚き、引き留めようとするだろう。だが、周囲が思いとどまらせようとあれこれ画策することを、本人はすでに何周も考えて試したあとだったりする。けれどやっぱりダメで、何をどうしたって“死”以外の道に活路を見出せないことが往々にしてあるものだ。

由嘉里がライに対して抱く感情は、間違いなく愛であると思う。愛はとても優しく、温かく、凶暴だ。誰かを愛し、守ろうとするあまり、人は人を傷つける。

ナイーブな内面を持つホストのアサヒ、破滅的な生活を送る小説家のユキ、新宿でバーを切り盛りするオシン。ライと由嘉里を取り巻く個性的な面々は、歌舞伎町の闇と光を色濃く映し出す。一見華やかな職業の裏側には、少なくない確率で過酷な現実が横たわる。表層だけで判別できることなど、この世界にはほんの一握りしかない。

“誰しも人と人との間には理解できなさがでんと横たわっていて、相手と関係継続を望むのであれば、その理解できなさとどう接していくか、どう処していくかを互いに考え続けなければならない。”

理解し合える部分以上に、理解し合えないところにこそ、相手との関係を築く肝がある。それなのに、私たちはつい「やらないほうがいいこと」よりも、「やってあげたいこと」を優先してしまう。それはおそらく、「相手のため」がいつのまにか「自分のため」にすり替わるからであろう。

自分が消える未来に安らぎを見出すライ。ライに生きていてほしい由嘉里。永遠に交わらない二人の矢印は、周囲の人々を巻き込みながら思わぬ終着点にたどり着く。この結末をハッピーエンドともバッドエンドとも言いたくない私は、アサヒが呟いた一言を繰り返し反芻する。

“「普通に生きてるだけなのに、どうしてこんなに苦しいんだろうな」”

生きることは、苦しい。途方もなく、苦しい。その事実を肯定してくれる物語だけに救われる心が、たしかにある。ライと由嘉里の徹底した“わかり合えなさ”は、絶望を描くと同時に、ある種の希望と光をも内包していた。どんなに否定されても“死にたみ” が消えないように、苦しみも、破滅も、絶望も、肯定されたがって暴れるものだから、それらをなだめられるのは時に受容のみなのだと、対極にある二人の共同生活が静かに物語る。本書の余韻ごと愛す私の傍らには、もうずいぶん長いこと、“死にたみ”が鎮座している。だがそれは、ライのそれとは一致しない。私たちは、どこまでもわかり合えない。だからこそ人は、重なり合い、わかり合うことを求めるのだろう。

文=碧月はる