百年以上前の衣服を様々な角度から撮影した写真はクリエイターも必見! 衣服標本家が紹介する、スーツやドレスの歴史的変遷

PR 公開日:2025/2/17

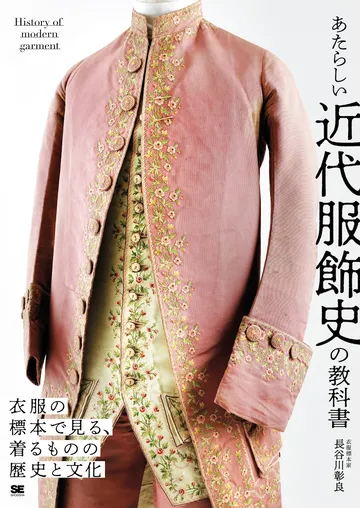

身近な紳士服や婦人服には、思いもよらない歴史や文化が秘められている。『あたらしい近代服飾史の教科書 衣服の標本で見る、着るものの歴史と文化』(長谷川彰良/翔泳社)は、そんな驚きと感動をくれる一冊だ。

著者の長谷川彰良氏は、西洋の古い衣服を分解して標本にし、構造美や着心地を研究する「衣服標本家」で、本書は440ページ超えという大ボリュームだ。掲載されているのは18世紀半ばから20世紀初頭までの衣服50着とその歴史。紳士服やドレスがどのような歴史的変遷を経て、今のような造形になったのかを詳しく解説している。

紳士服の原点は、18世紀のロココ時代に登場した「ウエストコート」。この時代のウエストコートは現代のベストとはシルエットが違い、袖があり、丈が長い。

このウエストコートに使用されていたのは金糸や銀糸、絹糸で織られた18世紀最高峰の生地「ブロケードシルク」。きらびやかな印象を与え、生地をすり合わせるとシャカシャカやガシガシという独特な音がするそう。

当時、男性貴族の中ではコートの前を大きく開け、ウエストコートを大胆に見せるのが主流だったそうだ。

そんなウエストコートは時代の変化に合わせてより洗練されていく。長谷川氏が所有する1780年代頃にリメイクされたと思われるウエストコートには手作業で施された刺繍が見られる。

刺繍のモチーフは、食べ物と豊かさの象徴として扱われた「豊穣の角」。小さなボタンにも丁寧に花の刺繍が施されている。

着丈が短く袖がないシルエットは私たちがよく知るウエストコートの形だ。

きらびやかな装飾が変化するきっかけとなったのはフランス革命なのだそう。上流階級の洋服に簡素化の流れが訪れたことで、紳士服や婦人服はシンプルなデザインになっていったのだ。

実際、1780年代には「フロック」と呼ばれるシンプルな上着が好まれ始めるように。装飾性よりも造形美や機能性を追求したフロックは、フィット感あるディテールと高い襟が特徴だ。

このように、衣服の変化には歴史的な背景も深く関係していることが分かると、手元にある洋服を愛でたくなるはずだ。

さらに本書には、フランス革命中に特権階級と下層階級の男たちの間で見られた「半ズボンvs.長ズボンの争い」や、恐怖政治の最中に政府への反抗心を表した「狂気のファッション」なども掲載されており、とても興味をそそる。

また、著者が解説する婦人服の変化にも多くの学びがある。近年流行しているバルーンスリーブの原型なのではとも思えてしまうのが、19世紀に2度も流行した巨大袖の「シゴ・スリーブ・ドレス」だ。

膨らんだ袖がウエストの真横に配置されているのは、細く絞りあげたウエストをより細く見せるためだという。着用時は二の腕に補正器具を装着し、内側からも袖のボリュームを支えたというから驚きだ。

ちなみに、2度目の流行時にはウエストではなく、上半身を華奢に見せるため、袖の膨らませ方に変化が起きたとか。

このドレス、実はウェディングドレスなのだそう。内側には11本ものボーン(ワイヤー状の部材)が仕込まれているために美しい造形が保てる。時代は違えど少しでも華奢見せしたいと願う乙女心は、当時も今もさほど変わらないのかもしれない。

博物館や美術館でも見られない衣服の裏側や縫い目、生地や装飾のディテールの写真も豊富な本書は見て楽しむのはもちろん、ドール服やイラスト制作の際にも役立つ。

なお、著者は本書内で衣服をパーツごとに分解し、内部を可視化して構造を分かりやすく解説してもいる。

服飾史の知識を得られるのはもちろん、まるで目の前で当時の洋服の製作工程を見ている感覚になれるので、思い思いの用途で本書を楽しみ尽くしてほしい。

文=古川諭香