「イメージと全然違う」“発掘できない”考古学者の日常は地味すぎる!? 働き方改革とは無関係な仕事場のリアル【書評】

PR 更新日:2025/2/19

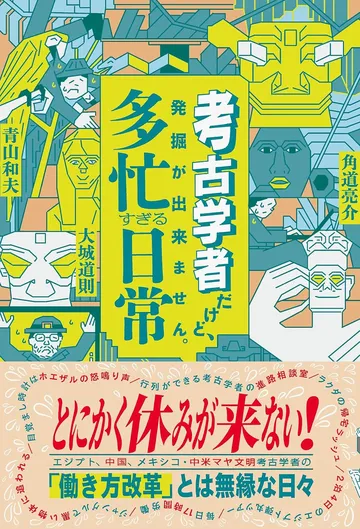

考古学者と聞くと、遺跡を発掘するイメージが浮かぶ。ところが、現役考古学者3人が共著した親近感あふれるタイトルのエッセイ本『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』(青山和夫、大城道則、角道亮介/ポプラ社)を読むと、理想とは異なる現実が浮かび上がった。

著者のひとり、中国殷周(いんしゅう)時代を追う角道さんの「地面に穴を掘っていればいいわけではない」の一節は切実だ。ロマンを求めてばかりはいられない。考古学者の仕事として、発掘作業はほんの一部。働き方改革と無関係な仕事場のリアルは、ひじょうに興味深い。

大学教員としての葛藤。「パスポートを取得しない学生」への対応も仕事に

現実の考古学者はなかなか多忙だ。日常で「忙しい」「疲れた」を繰り返しているというのは著者のひとり、古代エジプトを専門とする大城さん。毎日のように事務仕事や数え切れないほど開催される会議、週に9コマある講義などに追われている。

発掘調査へ向かおうにも、一筋縄ではいかない。実施にあたっては事前に発掘先の各研究機関へとお伺いを立てる必要があり、航空券などを手配するために旅行会社との打ち合わせもしなければならない。

さらに頭を悩ませるのは教員としての学生への対応だ。先述の角道さんは、渡航前にどれだけ言っても直前になるまでパスポートを取得しない学生や、夏休み中は中国のビザを取りに行く暇がありません、とあっけらかんと言ってくる学生もいると明かす。

想定外の出来事が続く日常を嘆き、「東京都のパスポートセンターや中国ビザ申請センターの営業時間や所定の費用に、私はやけに詳しくなってしまった」、と述べる角道さんの一言は、なんとも皮肉だ。

昼食と夕食は10分以内で。「大型科研費プロジェクト」予算獲得の裏側にあった苦労

研究費の獲得にも相応の苦労がある。考古学・マヤ文明を専門とする著者のひとり、青山さんは自身の体験を振り返る。

青山さんはかつて、文部科学省の大型科研費プロジェクトを率いるチャンスを得たという。申請期限は1カ月を切っており、6億円の予算を獲得するために奔走。4つに分かれた研究班の代表を立て、各代表がよく知る研究者、学会でよく会う人物、あるいは他の研究者の紹介によって、総勢100名の協力者を募った。

しかし、参加メンバーが決定しても心は休まらない。朝から深夜まで各研究者がリレー形式で、死に物狂いで申請書を書く作業が続く日々。当時、青山さんは大学の教授会に出席しつつも、話を聞いているフリをしながら、すきを見て申請書を書き続けたという。

昼食と夕食は10分以内で、家族サービスすらもできなかったが申請書の審査、ヒアリング審査を経て無事に採択。気の休まらない日々も容易に想像はつくが、青山さんは、伸び盛りの研究者たちに研究費を分担して、次世代の研究者を育てることへの思いも胸に、駆け抜けた。

いかなる仕事であっても、理想と現実は異なる。しかし、どれほど多忙だとしても、やりがいもあるのだ。なぜ、考古学に人生を捧げるのか。結びとして、青山さんは「海外で考古学調 査を行い、研究成果を本や論文として書き上げて活字にすることに尽きる」と述べる。考古学者のリアルを伝える本書は、仕事とは何かも考えさせてくれる良書だ。

文=カネコシュウヘイ