額賀澪、はやみねかおるは「読んでいて子どもを信頼していると感じる」ミステリーの概念を覆された児童作家の魅力と思い出を語る【インタビュー】

公開日:2025/3/6

これまで『タスキメシ』(小学館)や『カナコと加奈子のやり直し』(KADOKAWA)、「転職の魔王様」シリーズ(PHP研究所)などを世に送り届けた、作家の額賀澪さん。額賀さんも、児童文学作家・はやみねかおるさんの世界に魅せられた読者のひとりだという。

そんな額賀さんに、「はやみねかおる作品」との出会いから、多くの読者を虜にする魅力について、大いに語っていただいた。

――はやみねかおる作品との出会いは、覚えていますか?

額賀澪さん(以下、額賀):もちろんです。地元の本屋さんの青い鳥文庫コーナーに、はやみねさんの作品がいくつも平積みされていたんですよ。すでに何冊か出ていた夢水清志郎シリーズを手にとるのはハードルが高かったので、横に並べてあった『バイバイスクール 学校の七不思議事件』を祖父に買ってもらいました。

――吾妻ひでおさんのイラストが印象的でしたよね。廃校になる寸前の、山奥の小学校を舞台にした物語です。

額賀:全校生徒は、たった6人。さすがにそこまでではなかったけれど、私も茨城の田舎に育ったので、共感する描写がたくさんありました。でもそれ以上に、人生で最初に読んだミステリー小説だった、というのも印象に残った理由だったと思います。

それまで私が触れたことのある、ミステリーと銘打たれた作品って、月曜の夜7時から放送されていたアニメの『金田一少年の事件簿』と『名探偵コナン』だけ。どちらも人がバサバサ死んでいくし、殺人の動機も多くが悪意にまみれていますよね。『バイバイスクール』を読んで、人も死ななければ悪意から生まれることもないミステリーが存在するのかと、衝撃を受けたんです。

――ただおもしろいだけじゃない、ミステリー観を変えてくれた作家でもあるんですね。

額賀:金田一もコナンも、そのおもしろさは「いかに謎を解く過程をエンタメ的に魅せるか」にあると思うんです。物語の主題は、あくまで謎解き。でもはやみねさんの作品は、『バイバイスクール』の次に手にとった『怪盗道化師』も、満を持して読み始めた夢水清志郎シリーズも、少年少女の青春物語のなかに謎がちりばめられていた。

はやみねさんご自身も、あとがきで「子どもたちが児童書を通じて本格ミステリーに触れられるように」というお話をされていたと思うのですが、あくまで児童書として、読み手の私たちが感情移入できる物語として描かれていたのも、印象的でした。

――額賀さんの小説も、ミステリーと銘打たれているものでなくても、謎がちりばめられてますよね。

額賀:私はいつも、人の成長や変化を説得力をもって書きあげたいと思っているんです。つまり、なぜその人がそういう行動をとったのか、どういう理由で変化したのか、という理由と過程を物語を通じてしっかり描きたいということなのですが、その想いは、小学校高学年……あさのあつこさんや重松清さん、そしてはやみねさんの小説を読み始めた時期から始まっている気がします。

――はやみねさんの小説を読むうちに感じた、作品に通底する魅力というのはありますか?

額賀:『怪盗道化師』のラストがずっと胸に残っていたのですが、今振り返っても「よく児童書でああいう終わり方ができたなあ」と思うんです。というのも、結末がけっこう曖昧というか、読者の想像に委ねる描き方をしていますよね。でも、読者に丸投げされてもやもやする、というのとも違って、ずしんと重たく響くものがあったというか……。それはのちのち、夢水シリーズを読むにつれても味わった感覚でした。

――それは、どういう「重み」だったんでしょうか。

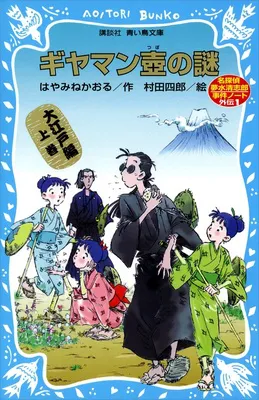

額賀:何かを託してもらえたような気持ちになるんですよね。たとえば、『ギヤマン壺の謎』『徳利長屋の怪』の上下巻。江戸時代を舞台に夢水清志郎左右衛門が活躍する外伝小説なのですが、そのなかにでいだらぼっちが登場するエピソードがありました。

コウモリを駆除するために穴をふさいだら、それまでコウモリが食べてくれていた虫が増えちゃって、けっきょく大群となって押し寄せてきた。それがでいだらぼっちの正体だった、というお話なのですが、人が何かを都合よく変えようとしてもけっきょく何かが壊れるんだなあ、ということがかなり重みをもって伝わってきたんですよね。

それは、子ども向けの物語でありながら、読んでいるこちらを決して子ども扱いせずに、はやみねさんが向き合ってくれているからなんじゃないかと思います。

――おっしゃるとおり、都合のよい展開を、はやみねさんは決して描きませんよね。人の冷たさも、弱さも、やわらかくコーティングしながらも突き付けてくるところがある。

額賀:それが、読んでいて気持ちよかったんだと思います。子どもだからって、舐められていない、信頼されているのだと感じられて。それはとても大事なことなのだと、自分も児童書を書くようになって、改めて実感しました。大人になればなるほど、子どもは自分と地続きの存在ではなくなり、なんなら大学生に対してすら、ほほえましいものを見るようなまなざしを向けてしまう。でもそこには「あなたにはまだわからないよね」みたいな気持ちも混じるじゃないですか。

――無意識に侮っていることはありますよね。

額賀:その無意識が、文章に滲み出ていないかどうか、いつも不安になります。「この言葉は子どもには難しすぎるのでは」という、当たり前の配慮に見えるものさえ、その無意識につながってしまう気がして。優しさなのか、侮りなのか、常にジャッジを突き付けられる今、はやみねさんの作品をなんのひっかかりもなくおもしろく読めていたことのすごさを、改めて感じています。

――先ほどおっしゃった「曖昧さ」も、丸投げではなく託してくれているのだと思えるところが、すごいですよね。

額賀:それもまた、作家になって改めて思い知らされるすごさですよね。児童書であろうと、一般文芸であろうと、余白を残した物語を読者にお届けするのは、そもそも勇気がいることだと思うんですよ。余白をとった結果、読者に何も伝わらなかったという経験は、私自身にもありますし。でも、はやみねさんの小説は、どんな余白があろうとも、シンプルにおもしろいし、読み終えたあとに満足感があるんですよね。

――それは大人になった今でも、変わらないですか?

額賀:変わらないですね。先ほどの話と重複しますが、児童書って「子ども向けなんだな」と感じられる雰囲気が1ページ目から漂っているじゃないですか。語り口が大人に向けるものとはちょっと違うし、ルビ(ふりがな)も多くふられているし。

でも、そんなことが何一つ気にならなくなるくらい、はやみねさんの小説はおもしろい。学びがあるとか、発見があるとか、小難しいことは置いておいて、三十を過ぎた大人がシンプルにわくわくしながら物語を追うことができるのって、稀有なことなんじゃないかなと思います。