絵本好きや業界で話題の絵本雑誌「さがるまーた」。「好きを詰め込むところから走り出した」という担当編集・飯島未彩紀が語る、見どころとこれから【編集者インタビュー】

公開日:2025/3/8

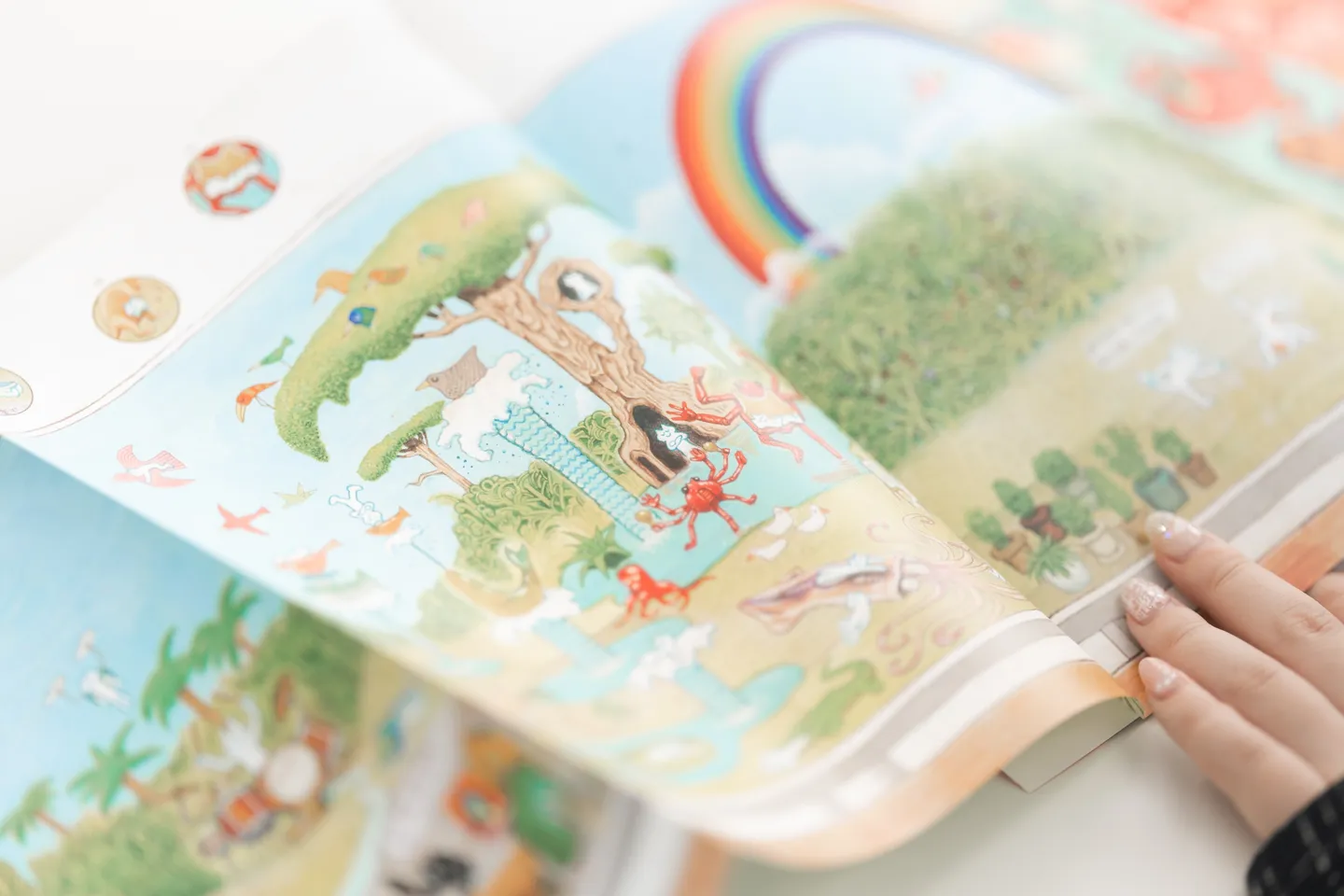

2023年11月に第一弾が刊行されて以来、じわじわと評判が広がっている『絵本を“体感”する雑誌 さがるまーた』(講談社)。絵本作品を一冊の本にまとめるのではなく、一冊の雑誌の中に複数の作品を詰め込んでしまおうという発想で、選び抜かれた作家陣による作品を多数掲載。読むだけではなく、切る・貼る・つなげるなど、読み手自身も絵本づくりに携われるようなページがあり、紙の本が持つ可能性の幅広さに驚かされる。ページをめくるたびに新たな発見や気づきを届けてくれるところも、本誌の大きな特徴と言えるだろう。

昨年12月に発売された第二弾でも、他誌とは一線を画す内容は健在。その制作秘話や本誌に向ける想いを、仕掛け人であり担当編集の飯島未彩紀さんに伺った。

●Vol.2には韓国の作家や“6つ折り絵本”も

——第二弾もクオリティの高さを感じる仕上がりですね。見どころを教えてください。

担当編集・飯島未彩紀さん(以下、飯島):苦労したことというと、巻頭に6つ折りで入っている「蛇腹絵本」で、広げるとすごく長いんです。これだけの長さをつなげて付属させるのは難しく、製本所さんに無茶なお願いをしてしまいました。でも、おかげさまで形にすることができました。

——どのような経緯でこの長さに?

飯島:蛇腹絵本の片面を担当されたネルノダイスキという方は漫画家さんで、絵本は今回初めてだったのですが、最初に出してくださったラフが6枚全部つながっていて。普通のページで掲載する予定でしたが、「面白いですね」と盛り上がり、つなげたまま見せられるように製本所さんに相談しました。板を1枚1枚切って、原寸大で6面に描いてくださったようです。

——絵がちゃんとつながっていますし、6枚つなげた時の世界観も面白くて。ここまでの長さはなかなか他にはないでしょうね。

飯島:私も、小さな蛇腹を作ったことはありますが、これだけ長い蛇腹は初めてでした。普段担当している『げんき』という幼児雑誌は、穴の空いたページやパタパタと動かせるページがあって面白いんです。どれも愛着を持って作っていますし、紙モノの面白さを知っているので、紙で遊べる楽しさを思い切り盛り込むつもりで、綴じ込み付録を積極的に入れています。

——偶然生まれたチャレンジだったのですね。今回もたくさんの作品が詰め込まれていますが、総勢何人の作家さんが参加されたのですか?

飯島:20代の方から80代近くまで、パレスチナ出身のマラク・マタールさんなど海外で活動している作家さんを含め、23名の方にご寄稿いただきました。それぞれの方の世界を存分に出していただくようにお願いしているので、一冊にまとめる難しさはありますが…。多様さがそのまま本の奥深さになっていると思います。

——絵本作家さんだけではなく、普段は漫画やアニメーションを作っているようなクリエイターさんもいらっしゃいますね。新たに作家さんを探してお声がけすることもあるのでしょうか。

飯島:私は絵本が好きなので、休日にギャラリーや美術館を回って、いつかお願いしたい方をコツコツと地道に探しています。SNSで一目惚れすることもあり、今回でいえば、土屋萌児さんやトーマス・リーさん。作家さんとはできるだけ直接お会いしています。

——土屋萌児さんの絵は、静画なのに“動”を感じられて驚きます。トーマス・リーさんはゆるっとした動物の絵やパステルの世界観がかわいらしい作品ですね。トーマスさんは韓国在住の絵本作家さんですが、韓国にも行かれたのですか?

飯島:韓国なら近いので、金曜日の夜に行って日曜日に帰ってくるという弾丸で(笑)。韓国語は喋れないので、翻訳機を見せ合う会話でしたけど、細かい言葉の表現もあるし、直接お会いするとその後のやりとりがスムーズなんです。トーマス・リーさんはInstagramを見た時にかわいいと思って。今回は手書きの文字も日本語を真似しながら書いてくださいました。

●心の中の子ども心で面白がって

——巻末近くにあるミロコマチコさんのポスター『まんげつおどり』も圧倒されるような迫力です。

飯島:組み立てると絵本になるんです。フリー編集者の筒井大介さんが編集担当をしてくださいました。もう少し後ろにも、手づくりで作れる豆絵本があって、出口かずみさんが描いてくださいました。編集担当は同じくフリー編集者の土井章史さん。3000円近い雑誌にハサミを入れるのは躊躇されるかもしれませんが、雑誌だからこそ使い倒して遊んでもらえたら。うまく切れないこともあると思いますが、それも味。私たちも読者の方と一緒にモノづくりをしているような気持ちです。

——最後に出てくる『ワワワ~ムくん』は、Vol.1にも登場していたような…。

飯島:加藤休ミさんの描く『ワワワ~ムくん』ですね。基本的に各号で違う作家さんに参加していただいていますが、Vol.1を読んでくれた方が「ワワワ~ムくんがいる!」って盛り上がってくれたらいいなと思って、今回は特別に。この赤や青のキャラクターが、雑誌の誌面にもちょこちょこ隠れているんですよ。目次の雑誌タイトルの上にも赤いのが…。

——あ、いました! 見つけると嬉しくなりますね。絵本以外に、作家さん自身が登場しているページもあって。

飯島:絵本の間に記事のページが挟まっているんですが、たとえば今回は、くどうれいんさんと谷口菜津子さん、筒井大介さんといっしょにお散歩を。3時間ほどかけて桃園川暗渠を歩きました。前号でも“こんぼうとばし”で、奈良県の大宇陀にある東樫さんのお宅に伺ったり。自力で動いて記事を作っているようなところがあります。

——Vol.1のこんぼうやUMA、Vol.2の水に浮かぶ宝船(いずれも紙工作)を拝見していると、大人と子どもが同時に楽しめるものはたくさんあるのだなと実感します。どちらにも喜ばれるように工夫されているのですか?

飯島:正直なところ、「子ども」だけが喜ぶものと考えすぎないようにしています。こんぼうもそうですが、原始的な体の感覚みたいなものが動けば、大人も子どもも楽しめると思いますし。

子どもは何も言わずとも勝手に遊びますが、大人の方には、大人になってどうしても硬くなりがちな感覚が、頭ではなく本能的に楽しむことで柔らかさを取り戻したり、心の中にいる子ども心で面白がってもらえたりするといいなと思っています。

●年に一度の実験的な場に

——Vol.1の評判が良く、Vol.2の制作が動き出したそうですね。

飯島:発売後の割と早い段階で、業界の方や絵本好きな方から反響をいただいて。「びっくりした」という声もありましたし、普段絵本を読まない方からも「絵本ってこんなに面白いんだ」「こんなに自由でいいんだ」という声をいただきました。類書がないこともあって、こういう形でも絵本を楽しめることを幅広い方に知ってもらえたのかなと思います。

——予想外の反応もありましたか?

飯島:どんな反響があるのか予想しないまま、「どうでしょう?」という気持ちでおそるおそる刊行していたので(笑)。結果として、「ここが面白かったからどんどんやってほしい」「もっとこういうのがいいんじゃない?」などさまざまな感想をいただいたので、なるほど…と勉強になりました。作家さんのジャンルがバラバラですし、読む方によって引っ掛かるポイントが違ったのかもしれません。

——Vol.1ではオリジナル絵本を作れる付録「白い絵本」にも反響があったそうですね。

飯島:本誌で小さく「絵本コンテスト」を謳ったのですが、問い合わせが多く、プロの作家さんがチャレンジしたものを見せてくださったりとか。読むだけではなく、自分でも関わりたい、つながりたいと思ってくださっている方が多いことを実感しました。

——そういった周りの反響を受けつつ、どのような気持ちでVol.2の制作に向かわれたのでしょうか。

飯島:1冊目は「これが好き」を詰め込むところから勢いをつけて走り始めたので、読者の方の声を聞いて「何が正解だろう」と迷うこともありました。ただ、守りに入ってしまっては『さがるまーた』のコンセプトがズレてしまうなと。最終的には、周りの理解を得て、自分自身が楽しめるものを意識しながら、「これで終わってもいい」くらいの気持ちで攻めることができたと思います。

——作家さんの間でも『さがるまーた』の評判が広まっているのでは?

飯島:ありがたいことに、「さがるまーた」のことを知っていてくださる作家さんや、「この雑誌で描きたいです!」と聞いてくださる方もいます。作る側のみなさんも刺激を受けて、ここなら描いてみたい、と思っていただけていたら嬉しいです。年に一度のお祭りみたいに、毎年新しい出会いがあるような実験的な場を作っていけたらと。

●読みながらムズムズしてもらえたら

——「パワーのある作家の受け皿になりたい」と過去のインタビューでおっしゃっていましたが、どのような想いで作家さんを厳選されているのでしょうか。

飯島:パワーのある作家さんというのは、「いつもの」ではなく「見たことのないもの」とお願いした時に「やった!」と喜んでくださる作家さんでしょうか。ご自分の中で確立された表現がありながら違うものを作ってみたいとか、長年温めているアイデアがなかなか単行本の企画に通らないとか、何かムズムズしたものを抱えている作家さんのイメージです。

ページ数を単行本の長さに限定していないしていないのでチャレンジしやすいと思いますし、それが面白ければ次につながるかもしれません。雑誌だからこそチャレンジの場となれたら嬉しいですし、この場で発散していただけたらと。

——作家さんの可能性が広がれば、出版業界も豊かになりそうですね。売れることだけではなく、面白いものを作っていきたいという想いに賛同される作家さんも多いのでは?

飯島:作家さんとのお話でも、「売れ筋のジャンルばかり求められる」「類書が売れていないと企画が通らない」といったちょっと閉鎖的なお話を聞くことがありまして。もちろん、売れることは商業出版では忘れてはいけない大事な部分だと思いますが、そうじゃない表現もあっていいのではと感じています。

——作家さんのチャレンジを読める場は、読者にとっても貴重だと思います。

飯島:もしかしたら自分の趣味じゃないものが入っているかもしれませんが、「好き」も「好きじゃない」も全部含めて、一冊の中にいろいろな作品が同居しているのが『さがるまーた』の面白さだと思っています。好きな作家さんを目当てに本誌を手に取ってくださった方にとっては、新しい作家さんと出会える一冊になれば嬉しいです。

——長く読み継がれる絵本は多いものですが、『さがるまーた』に掲載された絵本は普遍的でありながらも時代の流れを感じさせます。雑誌という形に時代を反映させる、という想いもあるのでしょうか。

飯島:結果としてそうなっていると思います。1号目は土っぽいドーンとしたイメージの作品が多く、2号目はもう少し軽やかで、流れや水辺が登場する作品が多かったです。猫が登場する作品も7~8本あったので、不思議に思い、表紙を担当されたしんよんひさんに「どうして猫なんですか?」と聞いたら、「猫を描きたいと思ったから描きました」と(笑)。

——感覚的な発想だったのですね。

飯島:そうなんです。今の時代らしさや、今っぽい感覚に、猫がリンクするのかもしれないし、バラバラなはずの作品の中に共通するような傾向が見えてくるのは面白かったです。

——「絵本をつくりたい!と思ったら」というページもありますが、新しい絵本作家さんが生まれてほしいという想いもありますか?

飯島:プロを目指すだけじゃなくて、読みながらムズムズしてもらえたらいいなと思っていて。散歩に出たくなったとか、家の掃除をしたくなったとか、久しぶりに編み物でもしようかなとか。なんでもいいのですが、自分自身を表現してみたいと思ってもらえたら。それが結果として、自分でも描いてみようという人が一人でも増えたら、絵本の世界ってもっと面白くなると思います。

——『さがるまーた』にはさまざまな表現があるので、心が動くチャンスはたくさん散らばっているような気がします。

飯島:そうですね。書き方も構成もいろいろなので、正解はないんだということが伝わればと。絵本や表現に対するハードルが下がり、自分も何かを表現したい、動き出したいと思ってもらえたらうれしいです。

取材・文=吉田あき、撮影=金澤正平

【「さがるまーた」編集部より】

とじ込み付録・ミロコマチコさん作「まんげつおどり」のポスターに収録すべき描き文字が落ちていることが判明いたしました。

該当のとじ込み付録ポスターの修正版を準備しております。修正版ポスターをご希望の方は、大変お手数ではございますが下記のフォームからお申し込みいただければと存じます。

https://enq.kodansha.co.jp/?uecfcode=enq-dak5fr-51

※お申し込み締め切り:2025年5月31日(土)23時59分まで

この件に関するお問い合わせ先 https://cocreco.kodansha.co.jp/contact/genki