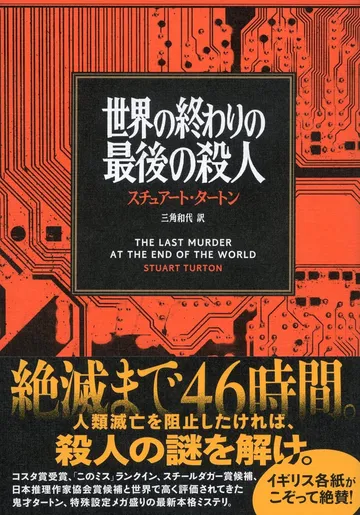

スチュアート・タートンの最新長編ミステリー! タイムリミットは46時間。島を死の霧が襲う中、ある殺人事件の真相を追う【書評】

PR 公開日:2025/3/12

この世界のあり方に疑問を抱くようになったのは、文筆を生業にするようになってからだった。それまでの私は、意識的に情報を遮断し、与えられた箱の中からできる限りはみ出さないように生きていた。従順な人間こそが、穏やかな幸福を享受できる。そう信じて疑わなかったあの頃、スチュアート・タートン氏の長編ミステリー『世界の終わりの最後の殺人』(三角和代:訳、文藝春秋)に出会っていたら、今とはまったく違う世界への印象を覚えたかもしれない。

物語の舞台は、未来に存在する島村。触れたものすべての命を奪う霧が突如発生し、ある島とその半径半マイルの海を残して世界は滅亡した。奇跡的に生き残った122人の住民たちは、3人の長老たちに率いられ、エービイと名乗る高性能のAIに管理されながら島で穏やかな暮らしを続けていた。エービイは、住民たちの脳内に直接話しかける。疑問に答え、必要な命令を下し、彼らを厳密に管理する。

住民たちは科学者である長老たちを敬い、彼らのためなら労を惜しまない。命じられればどんな危険な場所にも赴き、喜んで長老たちの盾となる。そのことに誰も疑問を覚えず、自分たちの日常は幸福に満ちていると信じて疑わない。ただ一人、エモリーを除いては。

長老は敬うもの。決められた範囲の外は危険な場所。いかなる場合も自分より周囲を優先することが正しい。村に貢献するためなら命をも厭わない。村人たちはみな、60歳の誕生日に死ぬ。これらすべての“決まりごと”を、「当然のもの」として誰もが受け入れる。そのすべてに疑問を抱くエモリーは、村人だけではなく実の父や娘とも会話が噛み合わず、深い孤独に苛まれていた。そんな彼女にとって唯一の理解者だった祖父のマティスが60歳を迎えた日、不可思議な出来事が起きる。

この世界には「記憶珠」なるものが存在する。記憶珠は、名前の通り持ち主のあらゆる記憶をとどめる。よって、遺族は故人との思い出を悼むため、往々にして記憶珠を慈しむ。だが、死を迎えたマティスの記憶珠は遺族の手に渡らなかった。記憶珠の紐がゆるんでおり、海に落ちたとエービイは説明するが、エモリーはその話に納得がいかない。これまで誰一人として、記憶珠を無くした人などいなかったからだ。マティスが最期に誰と話し、何があったかを知るための手がかりを失ったことに、エモリーは不信感を抱く。

マティスの死からほどなくして、エモリーの娘のクララは親友のヒュイと共にある書き置きを見つける。

“これを読んでいたら、いますぐ引き返せ。ニエマはわたしたちを埋めた。彼女はあなたたちも埋めるだろう。”

ニエマは長老の一人で、学校で住民たちに勉学を教えている。ほか二人の長老に比べ、住民との距離が近く、気さくに話せる師としてみなに慕われていた。物騒な書き置きとニエマという人物が、クララの中では噛み合わない。その後、ある事件が起きた。村の倉庫で火災が発生し、死者が出たのである。その中にはニエマも含まれていた。ニエマは胸部を刃物で刺され、落ちてきた天井の梁で頭蓋骨のほとんどがつぶれた状態で発見された。雨のお陰で、遺体は焼けずに残っていた。

すべての住民は、事件があった日の夜の記憶を消去された。ニエマの死に疑問を抱くのはエモリーだけで、長老と住民たちは彼女の死を静かに悼むことを優先する。違和感を感じ取る能力は、権力に押し流されるうちに恐ろしいほど鈍麻していく。

ニエマの死後、さらなる混乱が島を襲う。ニエマは、自分の死後に島のバリアを自動的にオフにする設計のデッドマン装置を作っていた。バリアがオフになれば、死の霧が島に押し寄せる。カウントダウンがはじまった。46時間で霧が島を呑みこむ。霧を止める方法は、ニエマを殺した犯人を処刑すること。エービイは徹底的な調査が必要だと長老たちを説き伏せ、探偵役としてエモリーを起用する。あらゆることに疑問を抱くエモリーの特性が、積極的に求められたはじめての瞬間であった。

エモリーは調査の過程で驚くべき事実に直面する。自分たちがどこからきたのか、なぜ生まれたのか、住民たちはなぜこうもおしなべて従順なのか。その答えはあまりに残酷で、物語と現実が交錯するような奇妙な感覚に囚われる。私たち人間には感情があり、思考する力があり、AIに管理されてはいない。だが、私たちが生きる世界と本書に登場する住民たちは、奇妙なほど符合する。疑問を呈する者の口を必死で塞ぐ人々。それに抗う者を「どうかしている」と叩く人々(誤解のないよう断言するが、陰謀論とは別物である)。真っ当な疑問さえも「不要なもの」と撥ねつける世界では、物事を精査することがひどく難しい。この世界には、エモリーが必要だ。重厚な本書を駆け抜けるように読み終えたのち、私はそのことを静かに確信した。

文=碧月はる