平野レミ はじめてラブレターをもらった時は「両親が親戚中に電話していた」。学生時代の初恋や結婚、長男出産などを赤裸々に語った初エッセイが復刊【書評】

PR 公開日:2025/4/1

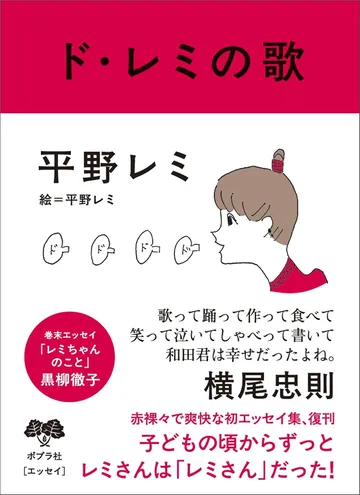

料理愛好家でシャンソン歌手の平野レミさんが1976年に刊行した初エッセイ集『ド・レミの歌』が、ポプラ社から大幅にリニューアルのうえ復刊された。フランス文学者であった父親の影響で小さな頃からシャンソンに興味を持ち、20代から歌手として活動していたレミさん。和田誠さんと結婚してからは、家庭料理の腕前が評判になり料理愛好家に。現在もテレビや雑誌、イベントにひっぱりだこの存在だ。

本書によれば、大胆不敵ともいえる純粋で快活なキャラクターは昔からのようだ。小学生の頃のレミさんはガキ大将。男の子とよくケンカをしていたという。学校帰りに男の子10人くらいに待ち伏せされ、パチンコで石をぶつけられ、顔が血だらけになったこともあった。それでも負けないのがレミさんのすごいところ。男の子のボスの胸ぐらをつかんで顔をひっかき、倒して、洋服をビリビリに破いて反撃。男の子たちは驚いて逃げてしまったとか。

そんな活発すぎる女の子だったレミさんが中学の頃にはじめてラブレターをもらった時は、両親が大騒ぎ。2人して親戚中に電話して「レミにラブレターが来た、レミにラブレターが来た」と報告し、家に来た人にも残らずラブレターを見せて、朝から晩まで大笑いしていたらしい。高校を中退して文化学院に通っていた頃、“ボーイハント”に繰り出して危ない目に遭いそうになった時も、両親はそのことを面白がって、親戚中に伝えたという。

「恥ずかしいのと、おっかしいのと、なかなかいいじゃんっていうのがごちゃまぜになった、そんな気持ち」と本作の「はじめに」で復刊について語っている。その言葉どおり、本書には、初恋や初デートなどこちらが赤面してしまうような赤裸々な話がたっぷりと語られている。中には息をのむような危なっかしい話もある。ただ不思議なことに、そんな出来事もレミさんの歯切れのいい文体で語られるとふふっと笑ってしまうような「おっかしい」エピソードになるのだ。

2019年に亡くなった夫の和田誠さんは友だちの多い人だった。ご飯どきになると「誰か呼ぼう」と言って友だちを誘うので、いつも食卓はにぎやか。横尾忠則さんや篠山紀信さんなど名だたる著名人たちが家に遊びに来たそうだ。本書の巻末にエッセイをよせている黒柳徹子さんもそのひとり。2人分の食事の材料しかない時もあって大変だったようだが、友人が家に来るたびにレミさんは手料理をふるまったという。「みんなの話を聞いてるとためになる」と言って、あっけらかんとしている。長男を身ごもった時には、そんな友人たちがみんな優しくしてくれて、出産のお祝いもたくさん届いた。いちばんユニークな贈り物は、永六輔さんが作詞したオリジナルソングのテープだそうだ。

小さな頃から実家でレミさんは犬や猫と一緒に暮らしていた。飼い猫に関するこんなエピソードがある。猫の「しん子」が原因不明の病気にかかって突然動けなくなってしまった時、レミさんはしん子がニャーと鳴く泣くたびにトイレや水、ご飯のお世話をしてあげたという。少しでも病気を治してあげようと思い、毎日、仰向けに抱いて足の屈伸運動をさせたり、胴を持って歩く練習をさせたりしたそうだ。その甲斐あってか、しん子の具合は2カ月ほどで回復。それからはしん子はレミさんのそばを片時も離れなくなって、一心同体のような関係になってしまったとか。こんなに愛情深い人はなかなかいない。

大好きだったという父親もまた愛情深い人で、戦後に差別されていた大勢のミックスの子どもたちを守るため、実家に居候させていたそうだ。大勢の子どもたちに食事を準備する母を、レミさんは幼い頃から手伝っていたという。レミさんが料理上手なのはちゃんと理由があるのだ。

レミさんはいつもたくさんの人に囲まれていることが、本書を読むとよくわかる。今でもメディアで見かけるたびに、家族や友人や共演者、たくさんの人たちに囲まれて、いつも真ん中で朗らかな笑顔を見せている。ああ、レミさんはこうしてずっと愛されてきたのだな、と感じるのだ。

巻末に収録されている黒柳徹子さんが記したエッセイ「レミちゃんのこと」によれば、以前、レミさんがシャンソン歌手として銀座で歌っていた頃、恋の歌を涙を流しながらしっとりと歌いあげていたそうだ。テレビで見かけるあっけらかんとした姿からは想像できないかもしれない。けれど本書には、彼女の純粋さや感受性の高さ、愛情深さが詰まっていて、読んでいるうちに、こちらまで彼女への愛情があふれてしまうのだ。49年の時を超えて復刊されるこの本は、レミさんが長く愛されてきた理由が伝わる一冊。手書きの挿絵にも、彼女らしい自由な表現があふれている。

文=吉田あき