直木賞作家・桜木紫乃が自身の父親をモデルに描いた1冊。「親の生き方を肯定するのは、子どものたいせつな仕事かなって」《インタビュー》

公開日:2025/4/9

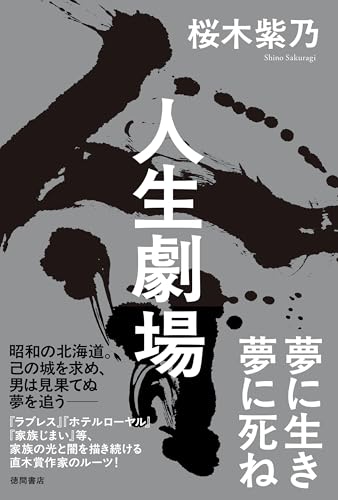

ラブホテルを舞台にした連作短編集『ホテルローヤル』(集英社文庫)で第149回直木賞を受賞した桜木紫乃さん。2025年3月発売の最新刊『人生劇場』(徳間書店)では、自身の父をモデルに、北海道に生きる一人の男とその家族の光と闇を描き切った。2011年に単行本が発売された『ラブレス』(新潮文庫)では母方の親族をモデルに女の人生を描いた桜木さんが、父をモデルにした男の人生を描いた心境とは。お話をうかがった。

――〈海は本当は青いものらしい。しかし猛夫がいま坂の上から見ている室蘭港の海は、日本軍か、それとも日鐵様の偉い人が染めろよと命じたのか、いつもいつも赤い色をしていた。〉という冒頭の一文がとても印象的です。この情景は、どこから生まれたのでしょう。

桜木紫乃さん(以下、桜木) 何もかもが赤かった、と室蘭に住んでいた方から聞いたことがあったんです。明治42年(1909)に日鐵の製鉄所が創業し、鉄のまちとして栄えてきた室蘭は、高炉から吐き出される鉄の粒子によって、空が赤く染まっていた。だとしたら、きっと海も赤く染まっていたのではないか、と想像したんです。昭和13年(1938)に生まれた猛夫の人生をたどるならば、その町から始めなければいけないなあ、とも。

――猛夫のモデルは、桜木さんのお父さまなんですよね。

桜木 そうです。『ラブレス』という小説で、開拓者だった母方の親族をモデルに女の生き方を描いたので、いずれ父方の話も描きたいと思っていました。ただ、『ラブレス』で私は、百合江という昭和の女性と、その姪である平成の女性を描くことで、それぞれの時代の謎を解き明かすというスタイルをとったのですが、腕が足りず、粗さが残ってしまったんですよね。次に書くときは、ひとりの視点で一気に最後まで駆け抜けたほうがよいのではないか、と思っていたところに『アサヒ芸能』で連載させていただけることになったんです。

――『ホテルローヤル』にもつながる、後半の激動の人生もおもしろかったのですが、個人的には、理不尽にさらされながらも一つひとつ人生の基盤を積み上げていく、前半の物語がとても好きでした。そこがなければ「今」にたどりつかない。まさに「人生劇場」だと。

桜木 この小説は、猛夫の幼いころから追いかけないといけないな、と思っていました。『緋の河』(新潮文庫)という小説で、主人公の6歳から30歳手前までという期間をたどったことで、どういう環境で生まれ育ち、どんな人と出会ってきたのかを描くのと描かないのとでは、物語に対する印象がまるで変わるんだということを学んだんですよね。だから、父が生まれ育った室蘭にも足を運びました。当時の人なんてもう誰もいないんだけど、八幡様(神社)の横を抜けてふり向いたら、本当にすり鉢みたいな町と湾が見えたんです。ああ、これじゃあ背中側から艦砲射撃されたら太刀打ちできないよなあ、と。

――八百数十発の砲撃で壊滅状態になった、という戦争の描写も、物語の序盤で描かれています。

桜木 ほんの少しでも気を抜いたら、おしまい。そんな町の地形もふくめて、小説的だなと思いました。だからやっぱり、物語はあの場所から始めないといけなかったんですよね。

――〈やせ我慢人生を歩いてきたすべての先人に、愛を込めて〉と刊行によせてコメントされていました。やせ我慢によって「ほんの少し」の力を抜かずに済む、だから生きられるということもあるのだな、と今お話を聞いて思いました。

桜木 たぶん好きなんですよ、やせ我慢。父も、私も。大変そうな顔をするのは簡単だけど、涼しい顔をして何かをやり遂げたとき、その時間に自分にしかわからない価値が生まれるような気がして。もちろん、命に関わるような我慢はすることないと思うけれど、今ここを踏ん張って耐えなければ次にいけない、という状況が訪れたとき、必要なことかなと思います。まあ、作中でいちばん我慢をしていたのは、猛夫以上に女たちだと思いますが。

――実家で冷遇されていた猛夫を育ててくれた、第二の母とも呼べる伯母のカツと、姉にコンプレックスを抱いて反発する実母のタミ。カツの営む旅館で仲居をしていた駒子と、やがて猛夫と結婚する里美。さまざまな女性の人生が浮かびあがってくるところにも、惹きこまれました。

桜木 このお話を書いて、つくづく感じたのは、男も女もけっきょく女から生まれて女に育てられて生きていたんだな、ということ。猛夫の視点を借りて、実はさまざまな女の生き方を描いていたのかもしれません。そういう意味でも、『ラブレス』でやり残したことをようやく消化できたような気がしています。