小川糸、山での暮らしを綴る。「山小屋は私を包む繭」――著者の生活を彩るさまざまな宝もの【書評】

PR 公開日:2025/5/8

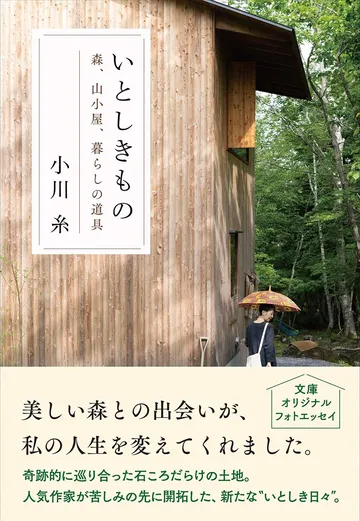

生きていると、大きな分岐点に差し掛かったタイミングで、思いがけない宝ものに出会うことがある。苦しくて八方塞がりなとき、道に迷ったとき、新たな幕が開くとき。良いときも悪いときも、人生は出会いの連続で、それは何も“人間”相手に限らない。作家の小川糸さんは、コロナ禍や離別が重なり、生きるのが苦しいと感じる最中に「信州の森」に出会った。新たに上梓される写真エッセイ集『いとしきもの 森、山小屋、暮らしの道具』(小川糸/文藝春秋)は、山や森との出会いを経て著者が手に入れた宝ものたちの話である。

土地との出会いは、人生そのものを変える。著者が信州のとある山麓にたどり着いたのは、2020年の晩秋。ドイツの首都ベルリンでの生活が肌に馴染んだため、国内で気候や文化が似通った土地を探すうちに行き着いたという。「その土地の気候条件が自分の肌に合うか合わないかは、生きていく上で大事な要素」と語る著者の言葉には、深く頷くよりほかない。地盤の硬さや湿度の低い冷涼な気候など、明確な理由を持ってその地での生活を望んだ著者は、山小屋での暮らしを叶えるため、それまでの概念を壊し、人生ではじめて車の免許を取得した。望む道を切り開くために己のポリシーを変える勇気がある人は、素直に格好良い。

古い貸家の場合、リフォームにお金がかかり結果的に高くついてしまうケースも多い。ドイツでの暮らしを通して効率を重視するようになった著者は、希望の土地を探し、理想に近い小屋を建てるのがもっとも効率的であると結論づけた。

“シンプルで、機能的で、なおかつ美しく。周囲の自然に馴染むよう、見た目は質素に。けれど、基礎は頑丈で。全体的なイメージとしては、女性的より、男性的で”

著者が建築家の丸山弾さんに依頼したのは、このようなイメージだった。のちに、理想を具現化するプロの力を借りて、著者が思い描いた通りの小屋が出来上がった。2022年7月、ついに完成した山小屋と初対面するエピソードは、著者の高揚した気持ちが伝わってくる。理想の住まいは、紛れもなく著者にとって「いとしきもの」の筆頭で、かけがえのない暮らしのパートナーなのだと感じた。

「私を守る家」と題された章に、こんな一節がある。

“安眠できれば、もう心配ない。山小屋は、私を包む繭になったのである。”

安眠できる。それは、暮らしを営む上で欠かせない条件の一つだ。山小屋で暮らしはじめた当初は、シンと静まり返った森の中で、愛犬のゆりねと自分だけで過ごすことに不安を抱く夜もあったという。だが、「中にいれば安心」という気持ちが強まっていくにつれて、山小屋は著者を守る存在となった。居心地の良さは安心につながり、安心は信頼へとつながり、信頼は幸福を育む。暮らしの軸にある住まいに求められるものは、実際は至ってシンプルだ。

サブタイトルにある通り、本書は森と山小屋、暮らしの道具に主軸を置いて綴られている。土いじりを楽しむ過程、お気に入りのカップやグラス、物語を紡ぐデスクにシンプルで機能的なソファ。著者の暮らしを彩るさまざまな宝ものが、文章と写真で惜しみなく開示される。山暮らしならではの野菜中心の食生活を楽しみ、木々の未来に思いを馳せ、地球のためにできることを小さくても続けていく。そんな著者の毎日から垣間見えるものたちは、どれもこれも著者が心から愛しているものばかりだ。著者ならではの柔らかな筆致で描かれるそれらは、心を波立たせることなく静かに置かれている。不必要に食い込んでくることもなければ、凶暴な棘で刺してくることもない。

湖畔のように静かで、山麓のように澄んだ空気が本書の中には満ちている。人生の分岐点で、小川さんがこの山に、この森に出会えてよかった。著者の物語を愛する一人として、しみじみそう思いながら本書を読み返す夜、私の心は美しく壮大な山麓へと旅立つ。

文=碧月はる