吉本ばなな「生きてるってそんなに悪くないって伝えたい」生と死のあわいに心が揺れる怪談集『ヨシモトオノ』【インタビュー】

更新日:2025/7/18

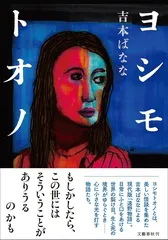

吉本ばななさんが、最新作『ヨシモトオノ』(文藝春秋)を上梓。本作はなんと吉本ばなな版「遠野物語」、つまり怪談集だ。日常のすぐ隣にある生と死の裂け目を、ホラーに魅了されてきたという吉本さんが大切に綴った13の短編たち。40年弱のキャリアを経て今、怪談を書こうと思った理由や、目に見えないものを通じて描きたかったことについて、吉本さんに聞いた。

不思議なことが起きて、世の中の見方が少し変わる瞬間を描いてきた

――怪談集の『ヨシモトオノ』を書こうと思われたきっかけは?

吉本ばなな(以下、吉本):還暦になったから、もう好きなことを書きたいな、と思ったんです(笑)。とはいえ創作だから自分のテーマは出したくて、そこの兼ね合いが難しかったですね。

――こうした目に見えない力や思いについてしっかり書きたいという気持ちはずっとあったんですか?

吉本:子どもの頃からホラー映画が好きで、大人になってからも目に見えないものに惹かれてきたから、小説家としての長いキャリアをそこに活かしたかったんですよね。でも私が急に中山市朗さんみたいなものを書くのも違うかなと思って(笑)。自分のスタイルはそのままに、そこに怪談を融合させたイメージです。

それに私の小説っていつも大きな出来事が起こるわけではなくて。新幹線が衝突したり、スパイが出てくることもない(笑)。その分、何か不思議なことが起きて一回転するっていう仕組みが必要な小説群だと思うから。不可解なことがあって、ちょっと世の中の見方が変わる瞬間っていうのは今までも書いてきましたけど、今回のようにストレートに打ち出したことはなかったですね。

――ご自身が、周りの方の死や別れを経験していく中で、幼少期から惹かれてきた「目に見えないもの」が、近くにあるものとして現実味を帯びていく感覚はあったのでしょうか?

吉本:私、小さい頃は、清田くん(超能力少年と呼ばれた清田益章さん)がばんばんスプーンを曲げたりしているのを見て、「いいなぁ」と思っていて(笑)。私にはそれはできないし、幽霊も見えないからつまんないなって思っていたけど、この年齢になると「もしかして自分って、別のタイプの勘があるんじゃない?」ってわかってきて。それを文章にするのが自分にとって興味があること、っていうことですかね。

こういうものの見え方で、もしかしてほかの人は見えていないのなら、書いていく意味はあるのかなって。経験を積んで、見えないものを出す力じゃなくて、受けるほうの力は伸ばしてきたから書いているっていうことだと思います。スプーン曲げへの憧れが、何か変な形で成長したのかな(笑)。

「死」に対する感情のグラデーションが描けるようになった

――13作の中で「光」は唯一、自身の体験を語ったものですが、これを書かれた理由は何ですか?

吉本:これはある方が亡くなった時のことを書いているんですけど、当時、しょこたん(中川翔子さん)が私の夢に出てきて。あの時は悲しい感情が優先されていたから、あれが一体なんだったのか、わからなかったんです。でも最近になって、ある日突然、亡くなった方が思いを伝えようとしてくれたんだってわかって。そうしたら申し訳ない気持ちが減ったし、伝えようとしてくれたんだから、書き残しておきたいと思ったんです。

――他の短編でも死が描かれていますが、すべての作品で、人は思いに支えられて生きているんだという希望を感じました。死は、吉本さんがずっと向き合ってこられたテーマですが、長いキャリアで、死への認識や描き方が変わってきたところはあるのでしょうか。

吉本:それは変わらないですね。ただ、死を小説の中にどういうふうに入れるかということに関して、グラデーションはつけられるようになりましたね。たとえば、自分の身近な死と、ちょっと遠い死と、もうちょっと遠い死、それに、遠いのに思った以上に悲しいとか、そういう死に対する感情のグラデーションをうまく書けるようになりました。昔は、一律死というか、「死=インパクト」って感じだったけど(笑)。

――(笑)。一律死!

吉本:そのインパクトをなるべく薄めようと思って書くと単に目立たない小説になるっていう時代も経て、学んできましたね。今回書いた「だまされすくわれ」にも、山で死んだ友人のお話が出てきますけど、遠いと思っていた死が、実は人生にすごく影を落としてることってありますよね。「お墓参りに行けていない」とか「お葬式に行けなかった」っていうことが、後の人生でいろんなことをつまずかせたりする。そういうことに気付いてもらえたらな、と思って書いたものもあります。